• Список сочинений, даты и литература

Танеев был велик и гениален своей нравственной личностью и своим исключительно священным отношением к искусству.

Л. Сабанеев

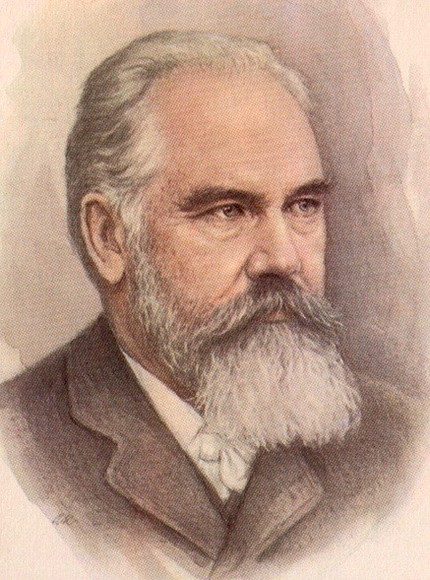

В русской музыке рубежа веков Сергей Танеев занимает совершенно особое место. Выдающийся музыкально-общественный деятель, педагог, пианист, первый в России крупный ученый-музыковед, человек редких нравственных достоинств, Танеев был признанным авторитетом в культурной жизни своего времени. Однако главное дело его жизни, композиторское творчество, далеко не сразу нашло подлинное признание.

Причина не в том, что Танеев — новатор-радикал, заметно опередивший свою эпоху. Напротив, многое в его музыке воспринималось современниками как устаревшее, как плод «профессорской учености», сухой кабинетной работы. Странным и несвоевременным казался интерес Танеева к старым мастерам, к И. С. Баху, В. А. Моцарту, удивляла приверженность классическим формам и жанрам. Лишь позднее пришло понимание исторической правоты Танеева, искавшего для русской музыки прочной опоры в общеевропейском наследии, стремившегося к универсальной широте творческих задач.

Среди представителей старинного дворянского рода Танеевых встречались музыкально одаренные любители искусств — таким был и Иван Ильич, отец будущего композитора. В семье поддерживали рано обнаружившийся талант мальчика, и в 1866 г. он был определен в только что открывшуюся Московскую консерваторию.

В ее стенах Танеев становится учеником П. Чайковского и Н. Рубинштейна — двух крупнейших деятелей музыкальной России. Блестящее окончание консерватории в 1875 г. (Танеев первым в ее истории был удостоен Большой золотой медали) открывает перед молодым музыкантом широкие перспективы. Это и разнообразная концертная деятельность, и преподавание, и углубленная композиторская работа. Но прежде Танеев совершает поездку за рубеж.

Пребывание в Париже, соприкосновение с европейской культурной средой оказало сильнейшее воздействие на восприимчивого двадцатилетнего художника. Танеев предпринимает суровую переоценку достигнутого им на родине и приходит к выводу о недостаточности своего образования, как музыкального, так и общегуманитарного. Наметив твердый план, он начинает упорную работу над расширением кругозора. Работа эта продолжалась всю жизнь, благодаря чему Танеев смог стать вровень с образованнейшими людьми своего времени.

Та же планомерная целеустремленность присуща и композиторской деятельности Танеева. Он желал практически овладеть сокровищами европейской музыкальной традиции, переосмыслить ее на родной русской почве. Вообще, как полагал молодой композитор, русской музыке недостает исторической укорененности, она должна усвоить опыт классических европейских форм — прежде всего полифонических.

Ученик и последователь Чайковского, Танеев находит свой собственный путь, синтезирующий романтический лиризм и классицистскую строгость выражения. Это сочетание очень существенно для стиля Танеева, начиная с самых ранних опытов композитора. Первой вершиной здесь стало одно из лучших его произведений — кантата «Иоанн Дамаскин» (1884), положившая начало светской разновидности этого жанра в русской музыке.

Хоровая музыка — важная часть наследия Танеева. Композитор понимал хоровой жанр как сферу высокого обобщения, эпоса, философского размышления. Отсюда крупный штрих, монументальность его хоровых композиций. Естествен и выбор поэтов: Ф. Тютчев, Я. Полонский, К. Бальмонт, в стихах которых Танеев подчеркивает образы стихийности, грандиозности картины мира. И есть некая символичность в том, что творческий путь Танеева обрамлен двумя кантатами — лирически-проникновенным «Иоанном Дамаскином» по поэме А. К. Толстого и монументальной фреской «По прочтении псалма» на ст. А. Хомякова, итоговым произведением композитора.

Ораториальность присуща и самому масштабному созданию Танеева — оперной трилогии «Орестея» (по Эсхилу, 1894). В своем отношении к опере Танеев идет как бы против течения: при всех несомненных связях с русской эпической традицией («Руслан и Людмила» М. Глинки, «Юдифь» А. Серова) «Орестея» находится вне ведущих тенденций оперного театра своего времени. Индивидуальное интересует Танеева как проявление всеобщего, в древнегреческой трагедии он ищет то, что он вообще искал в искусстве — вечное и идеальное, нравственную идею в классически совершенном воплощении. Тьме преступлений противостоит разум и свет — центральная идея классического искусства по-новому утверждается в «Орестее».

Тот же смысл несет и Симфония до минор — одна из верший русской инструментальной музыки. Танеев достиг в симфонии подлинного синтеза русской и европейской, прежде всего бетховенской традиции. Концепция симфонии утверждает победу ясного гармонического начала, в котором разрешается суровый драматизм 1 части. Циклическое четырехчастное строение произведения, композиция отдельных частей опираются на классические принципы, трактованные весьма своеобразно. Так, идея интонационного единства превращается у Танеева в метод разветвленных лейтмотивных связей, обеспечивающих особую спаянность циклического развития. В этом ощущается несомненное влияние романтизма, опыта Ф. Листа и Р. Вагнера, интерпретированного, однако, в условиях классически ясных форм.

Очень существен вклад Танеева в области камерно-инструментальной музыки. Русский камерный ансамбль обязан ему своим расцветом, во многом обусловившим дальнейшее развитие жанра в советское время в творчестве Н. Мясковского, Д. Шостаковича, В. Шебалина. Дарование Танеева как нельзя лучше отвечало строю камерного музицирования, которому присущ, по словам Б. Асафьева, «свой уклон содержания, особенно в сферу возвышенно-интеллектуальную, в область созерцания и размышления».

Строгий отбор, экономия выразительных средств, отточенность письма, необходимые в камерных жанрах, всегда оставались идеалом для Танеева. Полифония, органичная для стиля композитора, находит широчайшее применение в его струнных квартетах, в ансамблях с участием фортепиано — Трио, Квартете и Квинтете, одном из совершеннейших созданий композитора. Исключительно мелодическое богатство ансамблей, особенно их медленных частей, гибкость и широта развития тематизма, близкие свободным, текучим формам народной песни.

Мелодическое разнообразие свойственно романсам Танеева, многие из которых завоевали широкую популярность. И традиционно-лирический, и картинный, повествовательно-балладный типы романса равно близки индивидуальности композитора. Требовательно относясь к картину поэтического текста, Танеев полагал слово определяющим художественным элементом целого. Примечательно, что он одним из первых начал называть романсы «стихотворениями для голоса и фортепиано».

Высокий интеллектуализм, присущий натуре Танеева, наиболее непосредственно выразился в его музыковедческих трудах, а также в широкой, истинно подвижнической педагогической деятельности. Научные интересы Танеева вытекали из его композиторских представлений. Так, по свидетельству Б. Яворского, он «живо интересовался, каким образом такие мастера, как Бах, Моцарт, Бетховен, добивались своей техники». И естественно, что крупнейшее теоретическое исследование Танеева «Подвижной контрапункт строгого письма» посвящено полифонии.

Танеев был прирожденным педагогом. Прежде всего потому, что собственный творческий метод он выработал совершенно сознательно и мог научить других тому, чему научился сам. Центром тяжести при этом становилась не индивидуальная стилистика, а общие, универсальные принципы музыкальной композиции. Поэтому столь различен творческий облик композиторов, прошедших через класс Танеева. С. Рахманинов, А. Скрябин, Н. Метнер, Ан. Александров, С. Василенко, Р. Глиэр, А. Гречанинов, С. Ляпунов, З. Палиашвили, А. Станчинский и многие другие — каждому из них Танеев сумел дать ту общую основу, на которой расцвела индивидуальность ученика.

Многообразная творческая деятельность Танеева, безвременно прервавшаяся в 1915 г., имела огромное значение для отечественного искусства. По словам Асафьева, «Танеев... был источником великой культурной революции в русской музыке, последнее слово которой еще далеко не сказано...»

С. Савенко

Источник: Творческие портреты композиторов, 1990 г.

Танеев Сергей Иванович (13 (25) XI 1856, Владимир — 6 (19) VI 1915, Дюдьково, близ Звенигорода Московской области; похоронен в Москве) — русский композитор, педагог, пианист, ученый, музыкально-общественный деятель.

Родился в дворянской семье. Отец — Иван Ильич Танеев был магистром словесности, музыкантом-любителем, автором нескольких литературных произведений и музыкальных пьес. С 5 лет Танеев обучался игре на фортепиано. В 1866 поступил в открывшуюся в том же году Московскую консерваторию, которую окончил в 1875 по классам фортепиано у Н. Г. Рубинштейна и композиции у П. И. Чайковского (с золотой медалью).

Сочинения консерваторских лет (в т. ч. 1-я симфония e-moll, 1874) отмечены большим влиянием Чайковского, но уже в них ясны черты индивидуального композиторского стиля Танеева. Расширению кругозора Танеева способствовали поездки за границу (1875, 1876-77, 1880), в т. ч. длительное пребывание в Париже, где он знакомился с живописью импрессионистов, общался с И. С. Тургеневым, Г. Флобером, Э. Золя, Ш. Гуно, К. Сен-Сансом и др.

В 1878 началась многолетняя работа Танеева в Московской консерватории, где он преподавал музыкально-теоретические предметы (гармония, инструментовка, с 1881 профессор); в 1881-88 вел также класс фортепиано. В 1883 Танеев вошел в состав Комитета профессоров по управлению консерваторией, в 1885-89 был её директором. В 1883-88 вел класс свободного сочинения (композиции), позже (до 1905) — специальные теоретические курсы: контрапункт и фуга (полифония), музыкальная форма (с 1897).

Танеев разработал учебные программы курсов гармонии, инструментовки, полифонии, музыкальной формы и композиции. В 80-х гг. приступил к исследованию контрапункта строгого стиля (посвятил этой работе многие годы). Большое внимание Танеев уделял изучению народного музыкального творчества: записал от А. А. Гатцука и обработал 27 украинских песен; совершил путешествие в Сванетию (летом 1885), где сделал записи песен и инструментальных наигрышей народов Северного Кавказа. Статья Танеева «О музыке горских татар» (1885), написанная на основе личных наблюдений, — первое историко-теоретическое исследование фольклора Кавказа.

Среди сочинений 80-х гг. выделяется кантата «Иоанн Дамаскин» (слова из одноименной поэмы А. К. Толстого; посвящена памяти Н. Г. Рубинштейна, 1884). В эти же годы Танеев выступил первым исполнителем всех крупных фортепианных сочинений Чайковского, с которым его связывала многолетняя дружба. После смерти Чайковского Танеев завершил, оркестровал, отредактировал и исполнил ряд его произведений.

Большое значение для Танеева имело сближение с Л. Н. Толстым и его окружением (лето 1895 и 1896 Танеев провёл в Ясной Поляне, в следующие годы неоднократно бывал здесь и в московском доме Толстых).

Произведения 90-х гг. — опера «Орестея» (замысел относится к 1882, активный период работы 1887-94), симфония c-moll (1896-98, хронологически 4-я, по изданию 1-я) знаменовали полную зрелость композиторского творчества Танеева.

К середине 90-х гг. складываются дружественные отношения Танеева с музыкантами петербургской школы. Н. А. Римский-Корсаков высоко оценил музыку оперы «Орестея» и симфонии c-moll, дирижировал за рубежом рядом сочинений Танеева, посвятил ему кантату «Свитезянка» (1897); Танеев в свою очередь посвятил Римскому-Корсакову 1-й струнный квинтет (в финале использованы 2 темы из «Садко»).

Творческие интересы и личные симпатии связывали Танеева с А. К. Глазуновым. Под управлением Глазунова впервые была исполнена посвященная ему симфония c-moll; Глазунов отмечал глубокое положительное влияние на него эстетических взглядов, творческих и научных установок Танеева, назвал его «мировым учителем»; он посвятил Танееву свою 5-ю симфонию (1895).

Немаловажным для Танеева было знакомство и сближение с М. П. Беляевым: начиная со 2-го струнного квартета ор. 5 до фортепианного квинтета ор. 20 сочинения Танеева издавались фирмой Беляева; многие произведения Танеева были исполнены (зачастую впервые) в «Русских симфонических концертах», «Русских квартетных вечерах» и на собраниях Петербургского общества камерной музыки, к деятельности которых имел непосредственное отношение Беляев (некоторые концерты целиком посвящены творчеству Танеева).

Прогрессивные общественные позиции Танеева ярко проявились в период Революции 1905-07. Он первым подписал декларацию передовых музыкантов Москвы с требованиями коренных общественно-политических реформ, свободы творчества (газета «Наши дни», 1905, 3 февраля). Танеев откликнулся открытым письмом в газете «Русь» на увольнение из Петербургской консерватории Римского-Корсакова, поддержавшего бастовавших учащихся.

В 1905 обострились отношения Танеева с директором Московской консерватории В. И. Сафоновым и руководством Русского музыкального общества (разногласия носили принципиальный характер и были связаны с содержанием и формами обучения в консерватории, с имевшими место нарушениями законности, а также противоположностью позиций в оценке студенческого движения). Это привело к демонстративному уходу Танеева из консерватории. Римский-Корсаков и А. К. Лядов выразили через газету сочувствие Танееву, а также восхищение его талантом как музыканта и педагога. Несмотря на просьбы профессоров и учащихся, Танеев не вернулся в консерваторию, однако продолжал заниматься с учениками частным образом (всегда безвозмездно).

Танеев остался в центре музыкальной жизни Москвы: был одним из основателей и педагогов Народной консерватории (1906), учредителей и активных членов общества «Музыкально-теоретическая библиотека» (1908), участвовал в работе Музыкально- этнографической комиссии, был постоянным консультантом Московской симфонической капеллы, Кружка любителей русской музыки, «Музыкальных выставок» и других концертных организаций и коллективов.

Интенсивно творчество последнего десятилетия жизни Танеева. В эти годы создано одно из крупнейших его произведений — «По прочтении псалма» (1912-14). В 1909 вышел в свет капитальный труд Танеева — «Подвижной контрапункт строгого письма» (посвящен памяти Г. А. Лароша). Вновь активизировалась также деятельность Танеева как пианиста. Он концертировал (исполнял фортепианные партии в своих камерных ансамблях) в Москве, Петербурге, а также с «Чешским квартетом» — в городах Австрии, Германии и Чехии (1908, 1911).

Посетив во время концертной поездки Зальцбург и изучив рукописные материалы Дома-музея В. А. Моцарта, Танеев написал статью «Содержание тетради собственноручных упражнений Моцарта в строгом контрапункте» (1914). С конца 90-х гг. Танеев работал над «Учением о каноне» (эта работа, как и некоторые другие, осталась незавершённой).

Танеев — один из крупнейших русских композиторов конца 19 — начала 20 вв. В его музыке нашли претворение традиции М. И. Глинки, Чайковского, а также И. С. Баха, композиторов венской классической школы — Моцарта и особенно Л. Бетховена. В то же время творчество Танеева по тематике, жанрам, особенностям музыкального языка предвосхитило существенные тенденции в музыкальном искусстве 20 века.

Для Танеева характерно единство идейно-эстетических воззрений и творческой практики. Историзм художественного сознания, мысль о включённости русского искусства в мировую культуру привели его к идее «русской полифонии» (необходимость для русской музыки пройти этап контрапунктического развития, т. е. обработки по правилам строгого стиля национального материала — народных песен, культовых песнопений).

Эта идея нашла воплощение в таких произведениях, как «Нидерландская фантазия на русскую тему» для вокального ансамбля (1880, посвящена Ларошу, музыкально-исторические концепции которого оказали влияние на Танеева), «Увертюра на русскую тему» для оркестра (1882) и др. Выполнение подобных экспериментальных работ способствовало обогащению мастерства Танеева, выработке широкого мелодического стиля, идущего от русского народного мелоса. Высоких художественных результатов достиг он в кантате «Иоанн Дамаскин».

В творчестве Танеева ведущим становится проблемно-философское начало: «ряд его произведений находится на грани интеллектуального становления музыки как философии» (Б. В. Асафьев). На протяжении многих лет он питал интерес к трудам Б. Спинозы и испытал известное влияние его философии.

В музыке Танеева богатый духовный мир человека, драматизм переживаний отражаются обобщённо, в сдержанных тонах (особое значение приобретают медленные части циклов — adagio). Tанеев избегал бурных, непосредственных эмоциональных порывов (отсюда известный аскетизм музыкального языка). Основные идеи ряда сочинений крупных форм (обеих кантат, оперы «Орестея», хора «Восход солнца», 6-го струнного квартета, фортепианного квартета, фортепианного квинтета и др.) — апофеоз света, торжество разума, утверждение добра и справедливости.

В жанрах, связанных со словом, эта идея конкретизируется в моральном, этическом плане. Такая направленность творчества перекликается с нравственными исканиями в русской литературе того времени. Существенной и актуальной для отечественной музыкальной культуры была органичная ассимиляция Танеевым классического стиля.

Струнные ансамбли начала 80-х гг., в которых Танеев ориентировался на стиль венских классиков, обогатили интонационную базу его музыки. Как и для ряда композиторов 2-й половины 19 — начала 20 вв. (И. Брамс, С. Франк, позже В. д’Энди, М. Регер), для Танеева характерно сочетание стилевых черт романтизма и классицизма. Возрождение Танеевым классической традиции в русской музыке, как справедливо отмечал В. Г. Каратыгин, явилось продолжением и развитием одной из линий творческого наследия Глинки.

Сам Танеев видел источники дальнейшего прогресса искусства в народном творчестве («прочно только то, что корнями своими гнездится в народе») и в лучших достижениях мировой культуры. Однако творчество Танеева связано с музыкальным фольклором опосредованно, цитаты народно-песенного материала в его сочинениях сравнительно редки (финал симфонии e-moll, «Увертюра на русскую тему» и др.). О связи с народной музыкой свидетельствует проникновение куплетных форм в ряд его сочинений, главным образом хоровых («Иоанн Дамаскин», хоры a cappella).

Танеев переосмыслил музыкальное содержание некоторых жанров в русской музыке. Он — первый русский композитор, в творчестве которого камерно-инструментальные произведения имеют ведущее, стилеобразующее значение. Им создано около 20 сочинений этого жанра (трио, квартеты, квинтеты), среди которых до 1906 преобладали струнные квартеты, позже — ансамбли с фортепиано. Лучшие ансамбли (струнные квартеты a-moll и B-dur, фортепианный квартет E-dur, фортепианный квинтет g-moll) с большой полнотой отражают идейно-музыкальные концепции Танеева и являются вершинными достижениями камерно-инструментального жанра русской музыки своего времени.

Широко представленные в наследии Танеева хоры a cappella возродили на новой основе одну из коренных традиций отечественной музыкальной культуры 17-18 вв., почти забытую во 2-й половине 19 века. Для камерных вокальных сочинений Танеева характерно уменьшение роли любовной лирики (в области тематики), большое внимание теме природы, ослабление жанрово-бытовых черт; в самом музыкальном языке — претворение закономерностей инструментальной музыки; усиление значения фортепианной партии (начиная с ор. 26 Танеев называл свои вокальные пьесы «стихотворениями для голоса с фортепиано»).

В творчестве Танеева берёт начало жанр лирико-философской кантаты в русской музыке. Интерес композитора к нравственно-философской проблематике, к обобщающим концепциям нашёл выражение в кантатах «Иоанн Дамаскин» и «По прочтении псалма» (сл. А. С. Хомякова).

Кантата «Иоанн Дамаскин» — одно из вдохновенных лирических созданий Танеева. В её основу положен древне-русский напев «Со святыми упокой». Глубина содержания, обращение к вечным темам жизни и смерти, гуманистическая их трактовка, художественные достоинства (симфонизм, полифонической мастерство) — таковы отличительные особенности этой кантаты, своего рода «русского реквиема».

Во второй кантате нашли воплощение композиторские достижения Танеева в области различных исполнительских средств и жанров: симфоническом, хоровом, вокально-ансамблевом. Это монументальное произведение привлекает возвышенностью чувств, поэтичностью, мастерством (в частности, совершенством полифонического письма — сложные формы, хоровые фуги).

Своё слово сказал Танеев и в области оперного жанра. Его единственная опера-трилогия «Орестея» (либретто А. А. Венкстерна по Эсхилу) — уникальный в русской музыкальной культуре опыт претворения античного сюжета, воплощённого в величавых, пластически строгих музыкальных образах. В опере прослеживается традиция лирических музыкальных трагедий К. В. Глюка, которая сочетается здесь с ораториальностью.

Сложные масштабные концепции композитор воплощал в крупных циклических формах (прежде всего, сонатной). Основным принципом объединения частей в произведениях зрелого периода творчества служит монотематизм. Особое значение Танеев придавал интонационному единству цикла — традиция, восходящая к классической музыке и обогащённая опытом композиторов-романтиков, симфонизма Чайковского.

Впервые с художеств. убедительностью и полнотой этот музыкально-драматургический принцип воплощён в симфонии c-moll — монументальном произведении философского плана, проникнутом драматическим пафосом. В этой симфонии, являющейся вершиной симфонического творчества Танеева, получают законченное выражение характерные для композитора методы трактовки крупной инструментальной формы (приёмы монотематического объединения всего произведения, а также различных разделов внутри каждой части; непрерывность развития, достигаемая за счёт насыщения музыкальной ткани полифоническими элементами). На том же принципе монотематизма основаны камерно-инструментальные ансамбли ор. 11, 13, 14, 16, 19, 20, 30, «Концертная сюита» для скрипки с оркестром, обе кантаты и др.

В произведениях Танеева особое значение приобрела полифония как метод развития музыкального материала, как мощное формообразующее средство. Обращение Танеева к полифонии всегда обусловлено художественной задачей. Полифонические формы в его произведениях сочетаются с вариационностью (пример вариационной трактовки вертикально-подвижного контрапункта — 1-я часть кантаты «Иоанн Дамаскин»).

Особое значение приобрела у него фуга, которая встречается как самостоятельное произведение или часть цикла (Прелюдия и фуга для фортепиано ор. 29; финал кантаты «Иоанн Дамаскин»; No 3, 4, 9 из кантаты «По прочтении псалма»), в составе сонатной формы (финалы квинтета ор. 16, квартета ор. 20 и др.) или вариационных циклов (квинтет ор. 14, «Концертная сюита» для скрипки с оркестром и др.; Largo из квинтета — полифонические вариации). В сочинениях Танеева большое место занимает контрастная полифония. Из русских композиторов только Танеев обращался к самым сложным полифоническим формам (двойные, тройные фуги и т. п.).

Тематизм Танеева, питаясь из различных источников, органически их синтезирует: лаконичные темы-тезисы баховского типа, широкое мелодическое развитие, близкое Чайковскому; мелодика Танеева вобрала также интонации бытовой музыки. Для музыкальных тем зрелого периода творчества характерны потенциальная способность к развитию и полифоническому сочетанию с другими темами этого же произведения, «инструментальность», насыщенность напряжённо звучащими интервалами (тритон, уменьшенная терция, уменьшенная септима), протяжённость, свобода от квадратности (что часто связано с полифоническим развитием). Фактура произведения складывается из сплетения самостоятельных мелодических голосов, образующих единое целое.

Гармония для Танеева — это не заранее обдуманная последовательность аккордов, а результат созвучия, переплетения нескольких мелодических линий. Гармонический язык Танеева впитал достижения позднего музыкального романтизма. Особое значение имеют логика тонального развития, убедительность модуляционных планов.

Творчество Танеева отличается глубиной и содержательностью, мастерством тематического и полифонического развития, стройностью и законченностью формы. Однако чрезмерное увлечение сложными полифоническими комбинациями, преклонение перед «чистыми» законами музыкальной логики приводили в ряде произведений к рассудочности, рационализму. Музыка Танеева не обладает широкой доступностью. Печать сдержанного интеллектуализма, лежащая на некоторых его сочинениях, подчас затрудняет их восприятие.

Как учёный Танеев внёс огромный вклад в развитие музыкальной теории. Своё внимание он сосредоточил на изучении строгого стиля. В области музыкальной теории его достижения имеют мировое значение. «Подвижной контрапункт строгого письма» (1889-1906, изд. 1909) — новаторское исследование, с исчерпывающей полнотой раскрывающее виды подвижного контрапункта.

В теоретическом музыковедении впервые были приведены в стройную систему принципы вертикально-, горизонтально- и вдвойне-подвижного контрапункта; Танеев ввёл важнейшее определение показателя вертикального передвижения. «Учение о каноне» (кон. 90-х — 1915) — это продолжение теории подвижного контрапункта, созданной Танеевым. Для Танеева характерен целостный подход к музыкальному произведению, он выявляет связь между музыкальным тематизмом и формой, формообразующее значение полифонии, гармонии (теория модуляционного плана).

Танеев — один из крупнейших пианистов своего времени. Его репертуар свидетельствует о просветительской направленности исполнительской деятельности: отсутствие виртуозных пьес «салонного» типа (для 70-80-х гг. это не типичное явление), исполнение (часто впервые) высокохудожественных произведений (Танеев был одним из лучших интерпретаторов 4-го концерта для фортепиано с оркестром и сонат Бетховена), пропаганда новых сочинений русских композиторов, прежде всего Чайковского, а также А. С. Аренского.

В игре Танеева современники отмечали высокую содержательность, глубокое проникновение в авторский замысел, раскрытие стиля и музыкальных закономерностей произведения, яркий темперамент, технической совершенство. Танеев был выдающимся ансамблистом, выступал с Л. С. Ауэром, Г. Венявским, А. В. Вержбиловичем, А. Зенкра, исполняя фортепианные партии в сочинениях Бетховена, Чайковского, а также собственных. Иногда он играл в фортепианных дуэтах с А. И. Зилоти, П. А. Пабстом (это — один из первых значительных ансамблей такого рода в России). Танеев концертировал сравнительно редко, особенно в последние годы жизни, но его выступления всегда вызывали большой художественный резонанс. Артистический опыт Танеева имел особое значение для сложившейся впоследствии традиции исполнения фортепианных сочинений Чайковского.

В области фортепианной педагогики Танеев был непосредственным преемником и продолжателем Н. Г. Рубинштейна. Среди учеников Танеева — А. Н. Корещенко, Н. М. Мазурина, М. И. Унтилова. Роль его в формировании московской пианистической школы не исчерпывается преподавательской деятельностью. Велико было воздействие пианизма Танеева на обучавшихся в его теоретических классах композиторов, на создававшиеся ими фортепианные сочинения.

Танеев внёс ценный вклад в дело профессионального музыкального образования. Его педагогическая деятельность имела два основных направления: преподавание обязательных теоретических предметов у исполнителей и воспитание в музыкально-теоретических классах композиторов. Опираясь на педагогический опыт Чайковского, он обогатил содержание и методику курсов гармонии и инструментовки.

В классе сочинения, добиваясь от ученика прочного владения композиторской техникой, Танеев в то же время не сковывал его индивидуальности. Основополагающей установкой Танеева было требование высокого уровня музыкально-теоретической подготовки учащихся всех специальностей.

Ценнейший вклад внёс Танеев в методику преподавания курсов контрапункта и фуги (полифонии) и музыкальной формы, где его достижения как педагога и учёного неразрывны. Танеев обеспечил теоретические курсы научно-методическими пособиями, проделал важную работу по установлению наиболее целесообразного соотношения и последовательности предметов музыкально-теоретического цикла и композиции.

Танеев связывал овладение музыкально-теоретическими дисциплинами с уровнем композиторского мастерства. Мастерство «получило у него значение, превышающее границы узко-ремесленно-технической работы (...) и содержало в себе, наряду с практическими данными о том, как воплощать и строить музыку, логические исследования элементов музыки как мышления» (Б. В. Асафьев).

Танеев создал композиторскую школу, а также воспитал многих музыковедов, дирижёров, педагогов. Среди его учеников — С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин, Н. К. Метнер, С. М. Ляпунов, З. П. Палиашвили, Р. М. Глиэр, С. Н. Василенко, А. Н. Александров, К. С. Сараджев, И. А. Сац, В. А. Булычев, Г. Э. Конюс, Б. Л. Яворский, Ю. Д. Энгель, Н. М. Ладухин.

Будучи директором Московской консерватории, Танеев ставил и решал важнейшие задачи музыкального образования. Его многообразная педагогическая деятельность способствовала росту русской музыкальной культуры.

В целом творчество Танеева — важный этап в истории русской музыки. Многие черты музыкального мышления и стиля Танеева были развиты не только его учениками, но нашли претворение в творчестве композиторов последующих десятилетий — Н. Я. Мясковского, В. Я. Шебалина, Д. Д. Шостаковича.

Л. З. Корабельникова

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.

• Список сочинений, даты и литература

• Характеристика творчества

• Камерно-инструментальное творчество

• Романсы

• Хоровое творчество