Кантата для хора и оркестра, Op. 1 (1884)

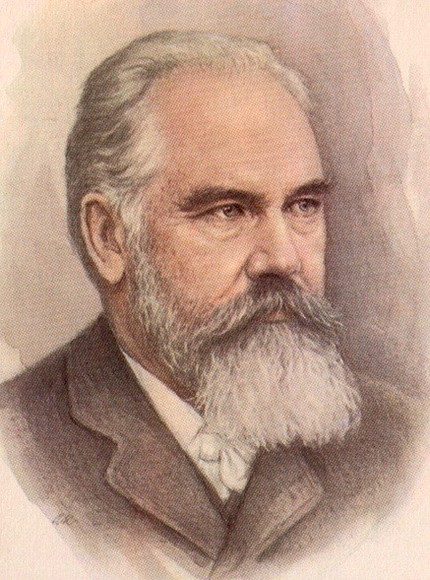

Творчество Сергея Ивановича Танеева стоит особняком в русской музыке XIX столетия. Вопреки тенденциям эпохи, областью его интересов была полифония баховского типа – он не только посвящал ей музыковедческие труды, но и разрабатывал в собственных произведениях. Это как нельзя более соответствовало лирико-философской направленности его композиторского творчества. В 1881 г. он задумывает создать произведение, посвященное открытию храма Христа Спасителя – по мысли композитора, это должна была быть «православная кантата по типу баховских протестантских». Под этим Сергей Иванович подразумевал использование старинных православных песнопений в качестве тем, которые подвергаются полифоническому развитию.

Кантату на открытие храма Танеев не написал, но в том же году произошло событие, которое глубоко потрясло молодого композитора – и не только его: ушел из жизни Николай Григорьевич Рубинштейн, композитор, основавший Московскую консерваторию. Танеев участвовал в исполнении трио, которое Петр Ильич Чайковский посвятил памяти Рубинштейна, и он решил создать кантату в память о Николае Григорьевиче – и замысел, связывавшийся первоначально с открытием храма, был реализован.

Кантате, задуманной в 1881 г. и завершенной в 1884, Танеев придавал такое значение, что включил ее в список своих сочинений под № 1, хотя это было далеко не первое произведение, созданное им. Кантата получила заглавие «Иоанн Дамаскин». Этот христианский святой прославился не только как богослов и борец с ересями, но и как поэт, создатель песнопений-канонов. Его судьбе посвятил поэму русский поэт Алексей Константинович Толстой, который представил святого в первую очередь как поэта, посвящающего свой дар Богу. Центральное место в поэме занимает описание конфликта, пережитого Иоанном в монастыре: старец велит ему отказаться от всего мирского, включая поэтическое творчество, Иоанн следовал предписанию, пока один из монахов, тяжело переживающий смерть брата, не попросил его написать стихотворение ему в утешение. Созданное Иоанном песнопение вызывает гнев старца, но Богоматерь, явившаяся старцу во сне, убеждает его «оставить созвучья Иоанну». Поэма не единожды становилась источником вдохновения для композиторов: в 1880 г. Петр Ильич Чайковский написал на текст фрагмента из нее романс «Благословляю вас, леса». Танеев же избрал для своей кантаты песнопение, которое Иоанн создает в память об умершем брате монаха.

В качестве основной темы Танеев использовал напев «Со святыми упокой» – красивую, выразительную мелодию, богослужебный смысл которой полностью совпадал со стихами Толстого и с мыслями и чувствами самого Танеева, подтолкнувшими его к созданию кантаты: смерть и надежда, скорбь и обещание вечной жизни умершему. Напев этот композитор нашел в опубликованном в 1772 г. «Обиходе церковного пения», в то время его включали во все издания панихид. Однако мелодия казалась слишком длинной для контрапунктического развития, и Танеев ее перерабатывает, делая более краткой, однако, ни одного нового мелодического хода он в напев не вставляет. Многоголосное изложение мелодии предполагало гармонизацию, в которой Танеев, вопреки тенденциям эпохи (в частности, изданиям Придворной певческой капеллы) избегает хроматики, искажающей строгий и сосредоточенный характер песнопения, и отдает предпочтение плагальности и натуральному минору. Впервые эта тема – в хоральном изложении – появляется в оркестровом вступлении, в дальнейшем она возникает неоднократно, вплетаясь в полифоническую фактуру первой и третьей частей в драматургически важных, кульминационных моментах.

Кантата, обрамленная инструментальным вступлением и хоровым заключением, состоит из трех частей. Крайние части представляют собою фуги в фа-диез миноре. Тема первой из них – проникновенная, лирическая – близка мелодике русского романса, тема третьей части носит характер решительный и волевой, как многие темы «баховского типа» у Танеева. При всем различии тем этих фуг у них имеются общие черты – обе они опираются на звуки минорного трезвучия. Средняя часть – подобно вступлению – имеет аккордово-гармонический склад. Крайним частям она контрастирует не только фактурно, но и тонально – мрачному фа-диез минору противопоставляется светлый ре-бемоль мажор. Столь же просветленный характер носит и заключение, тоже имеющее хоральную фактуру, в котором хор поет без сопровождения. В последних тактах голоса хора один за другим все тише повторяют последнюю фразу, словно «истаивая».

Кантата впервые прозвучала в 1884 г. в Москве под управлением самого Танеева.

Кантата «Иоанн Дамаскин» – этот своеобразный «русский реквием» – стала первым образцом лирико-философской кантаты в русской музыке. Творческие искания Танеева в этом направлении были продолжены им в кантате «По прочтении псалма».

История создания

В 1881 году скончался основатель и первый директор Московской консерватории Николай Рубинштейн. Безвременная смерть его была тяжким ударом для любивших и высоко почитавших его музыкантов. Чайковский посвятил памяти Рубинштейна трио, Танеев задумал посвятить памяти Рубинштейна кантату. В качестве ее текста композитор избрал отрывок из поэмы А. К. Толстого (1817—1875) «Иоанн Дамаскин» (1858?). Иоанн Дамаскин (из Дамаска, ок. 673—676 — ок. 777) — один из отцов восточной православной церкви, знаменитый богослов. Он боролся с ересями, много претерпел от противников христианства, неоднократно был заключен в темницу, но дожил до глубокой старости и был возведен в сан пресвитера. Прославился как поэт-гимнолог. Его каноны, общим числом до 70, — великолепные поэтические произведения, многие до сих пор звучат в православном богослужении. Ими и был вдохновлен Толстой, создавая свою поэму.

Танеев использовал из нее следующий отрывок:

Иду в неведомый мне путь, (у Т. «в незнаемый я путь»)

Иду меж страха и надежды;

Мой взор угас, остыла грудь,

Не внемлет слух, сомкнуты вежды;

Лежу безгласен, недвижим,

Не слышу братского рыданья,

И от кадила синий дым

Не мне струит благоуханье.

Но вечным сном пока я сплю,

Моя любовь не умирает.

И ею, братья, вас молю,

Да каждый к Господу взывает:

Господь! Господь! Господь!

В тот день, когда труба

Вострубит мира преставленье,

Прими усопшего раба

В Твои небесные (у Т. «блаженные») селенья.

Как всегда у Танеева, работа над сочинением продолжалась очень долго. Композитор проделал огромный подготовительный труд, контрапунктически разрабатывая избранные музыкальные темы. Лишь 14 января 1884 года партитура была полностью закончена. Первое исполнение кантаты «Иоанн Дамаскин» под управлением автора состоялось в Москве 11 марта того же года в собрании Русского Музыкального Общества, посвященного памяти Николая Рубинштейна.

Кантата «Иоанн Дамаскин» оказалась первым сочинением Танеева, в котором его талант и мастерство выявились полно и ярко. Именно ей взыскательный композитор и дал ор. 1, хотя до того были написаны фортепианные пьесы, романсы, квартеты, трио и оркестровые пьесы. Критика того времени писала: «Это прекрасное pezza di musica, прекрасная музыкальная композиция, в которой встречается множество очень тонко и умно задуманных эффектов в хорошем смысле этого слова, композиция, проникнутая в своем целом серьезным достоинством и внушающая полное уважение к познаниям и умению автора». Высказывались аналогии с Бахом, подчеркивалось великолепное владение полифонической техникой. Этот успех был, в сущности, первым в творческой жизни композитора, которого не уставали упрекать в заумности, сухости, отсутствии непосредственности и таланта.

Музыка

«Иоанн Дамаскин» отличается высоким мастерством, возвышенным, строгим строем музыки, благородством и безупречностью вкуса.

1-я часть кантаты открывается небольшим оркестровым вступлением хорального склада, в котором звучит церковный напев «Со Святыми упокой». Вступает хор («Иду в неведомый мне путь») с четырехголосной фугой, в которой также использован этот напев, придающий музыке скорбный характер. 2-я часть, «Но вечным сном пока я сплю», — небольшая по размеру, контрастирует с 1-й своим строгим аккордовым складом. 3-я часть, «В тот день, когда труба», — мощная, грандиозная, широко разработанная фуга, заканчивающаяся тихими хоральными аккордами — «Прими усопшего раба в Твои небесные селенья». В заключительных тактах аккорды «расслаиваются», голоса, один за другим, все тише и медленнее повторяют последние слова.

Л. Михеева

Творческий путь Танеева обрамляют две кантаты. Первая — «Иоанн Дамаскин», созданная в 1884 году, самим композитором обозначена opus 1, несмотря на большое число ранее написанных сочинений. Как автор кантаты философско-лирического склада Танеев не имел предшественников в отечественной музыке. Жанр этот, не характерный для эпохи музыкального романтизма, не получил воплощения у крупных русских композиторов XIX века. В непосредственной временной близости находилась кантата «Москва» Чайковского, торжественно-эпическая и несколько стилизованная в распространенном тогда «русском стиле», из более ранних можно назвать «Вавилонское столпотворение» А. Рубинштейна. Сам Танеев в 1881 году замышлял кантату на открытие храма Христа Спасителя в Москве; он обсуждал свое намерение с предполагаемым автором литературного текста — Я. Полонским, но кантата не была написана. Самый замысел все же немаловажен: Танеев предполагал написать «православную» кантату по типу баховских «протестантских» — как он выразился в письме к поэту, «по чисто музыкальным соображениям» — с использованием древних церковных мелодий и их контрапунктической разработки.

Кантата № 1 во многих отношениях стала художественным воплощением идей Танеева, касающихся «русской полифонии» (они достаточно известны по переписке с Чайковским начала 80-х годов); он пытался обработать русские церковные напевы средствами строгой полифонии. Творческим толчком стала потрясшая молодого композитора смерть Н. Г. Рубинштейна, памяти которого кантата посвящена. А осенью 1882 года Танеев участвовал в первом исполнении трио «Памяти великого артиста» Чайковского — камерно-инструментального реквиема по Николаю Рубинштейну.

В качестве текста кантаты композитор избрал строфу «Иду в незнаемый я путь...» (у Танеева — «неведомый») из поэмы «Иоанн Дамаскин» А. К. Толстого. Для этого имелись важные соображения, относящиеся не только к поэтическим достоинствам стихов. А. К. Толстой без отступлений воспроизводит в своей поэме канонизированную биографию знаменитого христианского церковного писателя, поэта-гимнолога VII — VIII вв. Иоанна из Дамаска. Восьмая глава (из нее взята одна большая строфа) представляет собой тропарь, сложенный Дамаскином как утешение для брата умершего монаха, излагается от его имени и, таким образом, является поэтическим вариантом церковного текста, приписываемого этому автору. Поскольку Танеев собирался создать «православную кантату», такой герой и такой текст отвечали его задаче: он воспользовался стихами Толстого как обработкой канонического текста. Это оправдывало использование древнерусских песнопений, что и было главным художественным стремлением композитора.

Важнейшим моментом был выбор основной музыкальной темы. Задача была тем ответственнее, что древнерусская мелодия впервые входила в русскую светскую профессиональную музыку в качестве основы целого произведения. Напев «Со святыми упокой», на котором композитор в конце концов остановился, удовлетворял во многих отношениях — прежде всего как символ надежды и утешения. Кроме того, слова, на которые он распевается, совпадают по смыслу с текстом поэмы А. К. Толстого; главное же — как музыкальная тема он выразителен и прекрасен. Из разных версий и вариантов Танеев выбрал напечатанный в первом известном издании всего круга церковных песнопений («Обиход нотного пения». М., 1772). Напеву была уготована особая роль в произведении. Он должен был неоднократно появляться целиком, пронизывая структуру и звучание кантаты. Но напев был длинен, и Танеев сконструировал свой, «авторский» вариант темы, причем не привнес в мелодию ни одного не содержащегося в ней хода.

Многоголосно излагая в кантате основную тему, Танеев рещал также сложнейшую проблему гармонизации. Напев был в то время общеупотребителен, включался во все издания панихид. Так, в издании Придворной певческой капеллы под редакцией А. Львова «Со святыми упокой» помещен в приведенной в нотном примере 42 гармонизации (экземпляр сохранился в личной библиотеке Танеева).

Постоянное употребление вводного тона, а в дальнейшем еще септаккорда II ступени исказило характер мелодии. Именно так, будучи санкционирован авторитетом Капеллы, звучал тогда повсеместно погребальный напев. Танеев тщательно избегает хроматики. Натуральный минор, преобладающая плагальность, окончание на субдоминанте — все это возвращает мелодии подлинность, строгий, сосредоточенный характер.

При анализе кантаты открываются не замеченные прежде связи ее с традициями русской профессиональной музыки. Это относится и к строению «Иоанна Дамаскина». В кантате три части, обрамленные введением и заключением. Первая и третья части — фуги (тональность обеих — фа-диез минор), вторая аккордово-гармониче-ского склада (ре-бемоль мажор), короткая, незамкнутая, attacca переходящая в финал. Такое строение имеет истоки в хоровом концерте рубежа XVII и XVIII веков, — например, «Небеса убо достойно есть» В. П. Титова, особенно же — в концертах Д. С. Бортнянского. Музыку этого композитора Танеев знал хорошо, в частности, был в курсе работы Чайковского по редактированию Полного собрания сочинений Бортнянского как раз в начале 80-х годов. Музыка Бортнянского могла импонировать Танееву своей классичностью, сдержанностью в выражении чувств. В концертах Бортнянского наиболее привлекательны страницы, исполненные сосредоточенных размышлений и в то же время проникновенно лирические (Largo, Adagio).

История танеевского «Иоанна Дамаскина» отражена в рукописях. Работая над тематизмом, композитор «испытывает» темы, прежде всего — их способность к развитию и соединению с другими темами. Впервые в творчестве Танеева опыты сочетания тем отражают музыкально-драматургический замысел. Например, поиск темы финальной фуги проходит в эскизах как поиск противосложения к теме «Со святыми упокой», — эта мысль и воплотилась в сочинении. Так монотематизм рождался все из того же полифонического источника.

Тематизм «Иоана Дамаскина» имеет разные истоки — по крайней мере, три. Одна тематическая сфера исходит из лирических тем Чайковского, шире — из русской романсовой мелодики. Этот круг образов-тем доминирует в первой части — своеобразной сонатной форме, где главная партия изложена в форме экспозиции фуги. Тема этой фуги, проникновенная, непосредственно эмоциональная, выражает одновременно чувства и печали и надежды.

Начало — два мотива, построенные по принципу опевания, одному из ведущих в лирике Чайковского, большую роль он играет и у Танеева. Собственно танеевское в теме — роль тритона. Уменьшенная квинта, увеличенная кварта образуются и по горизонтали, и по вертикали, прямо и скрыто и создают особую, взывающую к развитию напряженность (отмечены в примере).

Совсем иная тема фуги третьей части — волевая, упругая, менее субъективно-лирическая, свойственная более поздним танеевским темам баховского типа. Общая атмосфера кантаты определяется напевами хорального склада. Это изложенные четырехголосно строгие вступление и заключение (в первом случае только оркестр, во втором — только хор). Возвышенно-просветленна средняя часть цикла (хор a cappella) с мелодией спокойно, мягко льющейся.

Тематизм «Иоанна Дамаскина» оказывается, однако, отнюдь не разнородным. Танеев сумел найти средства цементирования произведения. Одно из них лежало в области самого темообразования и заключалось в создании «синтезированных» мелодий. Сочетание (сочленение) начала напева панихиды с началом главной партии (в зоне кульминации первой части) или «вмонтированный» в тему фуги третьей части напев «Со святыми...» (заключительный раздел) — лишь немногие из примеров такого синтеза по горизонтали. Не менее важна и вертикаль — одновременное звучание каждой из тем крайних частей с основным напевом, притом на важных в драматургическом отношении этапах. Цементируют кантату и интонационные связи (вырастание темы побочной партии из мотива главной, общие для тем обеих фуг опорные звуки — минорное трезвучие и т. д.). Еще одна существенная и характерная для зрелого Танеева черта цикла — преображение лирической темы первой части в грандиозный апофеоз в финале. С такой последовательностью, как система, эта техника композиции была применена Танеевым в «Иоанне Дамаскине» впервые.

С созданием «Иоанна Дамаскина» в отечественной музыке появился тип лирико-философской кантаты, подлинный «русский реквием». От этой кантаты ведут в будущее многие нити. И прежде всего, «Иоанн Дамаскин» лежит на пути к поздним произведениям самого Танеева — к хорам a cappella, к возвышенно-философской проблематике кантаты «По прочтении псалма».

Л. Корабельникова