• Список сочинений, даты и литература

Меня всегда интересовало исследовать, — может ли и в какой степени музыка не только передавать индивидуальность и душевное настроение того или иного сочинителя, но быть также отзвуком или отголоском времени, исторических событий, состояния общественной культуры и т. д. И я пришел к убеждению, что она может быть таким отзвуком до мельчайших подробностей...

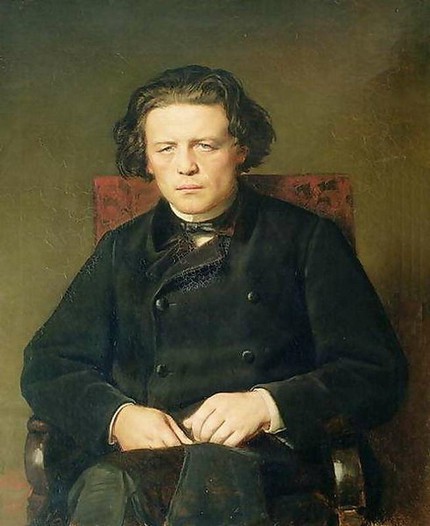

А. Рубинштейн

Антон Рубинштейн — одна из центральных фигур русской музыкальной жизни второй половины XIX в. В его лице сочетались гениальный пианист, крупнейший организатор музыкальной жизни и композитор, работавший в разных жанрах и создавший ряд прекрасных произведений, сохраняющих значение и ценность до наших дней. О том, какое место деятельность и облик Рубинштейна занимали в отечественной культуре, свидетельствуют многие источники и факты. Его портреты написали B. Перов, И. Репин, И. Крамской, M. Врубель. Ему посвящено множество стихотворений — больше, чем какому-либо другому музыканту той эпохи. Он упоминается в переписке А. Герцена с Н. Огаревым. О нем с восхищением отзывались Л. Толстой и И. Тургенев...

Понять и оценить Рубинштейна-композитора невозможно в отрыве от других сторон его деятельности и, не в меньшей мере, от особенностей биографии. Он начал как многие вундеркинды середины века, совершив со своим учителем А. Виллуаном концертное турне по крупным городам Европы в 1840-43 гг. Однако весьма скоро он приобрел полную самостоятельность: из-за разорения и смерти отца младший брат Николай с матерью покинули Берлин, где мальчики занимались теорией композиции с З. Деном, и вернулись в Москву. Антон же переехал в Вену и всей своей дальнейшей карьерой обязан исключительно самому себе.

Выработавшиеся в детстве и юности трудолюбие, независимость и твердость характера, гордое артистическое самосознание, демократизм музыканта-профессионала, для которого искусство является единственным источником материального существования, — все эти черты остались характерными для музыканта до конца его дней.

Рубинштейн был первым русским музыкантом, слава которого была поистине всесветной: в разные годы он многократно концертировал во всех странах Европы и в США. И почти всегда он включал в программы собственные фортепианные либо дирижировал своими оркестровыми сочинениями. Но и без того рубинштейновская музыка звучала в странах Европы очень много. Так, Ф. Лист продирижировал в 1854 г. в Веймаре его оперой «Сибирские охотники», а спустя несколько лет там же — ораторией «Потерянный рай».

Но основное приложение многогранное дарование и поистине гигантская энергия Рубинштейна нашли, конечно, в России. Он вошел в историю отечественной культуры как инициатор и один из основателей Русского музыкального общества — ведущей концертной организации, способствовавшей развитию регулярной концертной жизни и музыкального образования в русских городах. По его же инициативе была создана первая в стране Петербургская консерватория — он стал ее директором и профессором. В первом же выпуске его учеников был П. Чайковский. Все виды, все отрасли творческой деятельности Рубинштейна объединяются идеей просветительства. И композиторская — тоже.

Творческое наследие Рубинштейна огромно. Вероятно, он — самый плодовитый композитор во всей второй половине XIX в. Он написал 13 опер и 4 духовные оперы-оратории, 6 симфоний и ок. 10 других сочинений для оркестра, ок. 20 камерно-инструментальных ансамблей. Число фортепианных пьес превосходит 200; на тексты русских, немецких, сербских и др. поэтов создано ок. 180 романсов и вокальных ансамблей...

Большая часть этих сочинений сохраняет интерес чисто исторический. «Многописание», быстрота процесса сочинения весьма вредили качеству, отделанности произведений. Нередко возникало внутреннее противоречие между импровизационностью изложения музыкальных мыслей и достаточно жесткими схемами их развития.

Но среди сотен по справедливости забытых опусов есть в наследии Антона Рубинштейна замечательные создания, в которых сказались его богато одаренная, мощная личность, чуткий слух, щедрый мелодический дар, композиторское мастерство. Особенно удавались композитору музыкальные образы Востока, что было, начиная с М. Глинки, коренной традицией русской музыки. Художественные завоевания в этой сфере признавали даже критики, резко отрицательно относившиеся к творчеству Рубинштейна, — а таких, весьма влиятельных, как, например, Ц. Кюи, было немало.

Среди лучших рубинштейновских восточных воплощений — опера «Демон» и «Персидские песни» (и незабываемый голос Шаляпина, со сдержанной, тихой страстью выводящий «О если б вовеки так было...») В «Демоне» сложился жанр русской лирической оперы, вскоре получивший воплощение в «Евгении Онегине». Русская литература или портретная живопись тех лет показывают, что стремление отразить душевный мир, психологию современника были свойством всей художественной культуры. Музыка Рубинштейна передала это через интонационный строй оперы.

Мятущегося, неудовлетворенного, стремящегося к счастью и не могущего его достигнуть, — Демона Рубинштейна слушатель тех лет отождествлял с собой, и такое отождествление происходило в русском оперном театре, кажется, впервые. И, как это бывает в истории искусств, отразив и выразив свое время, лучшая опера Рубинштейна тем самым сохраняет волнующий интерес для нас. Живут и звучат романсы («Ночь» — «Мой голос для тебя и ласковый и нежный» — эти стихи А. Пушкина были положены композитором на свою раннюю фортепианную пьесу — «Романс» фа мажор), и Эпиталама из оперы «Нерон», и Четвертый концерт для фортепиано с оркестром...

Л. Корабельникова

Источник: Творческие портреты композиторов, 1990 г.

Рубинштейн Антон Григорьевич (16 (28) XI 1829, дер. Выхватинцы, ныне Рыбницкого района Молдавской ССР — 8 (20) XI 1894, Петергоф, близ Петербурга) — русский пианист, композитор, дирижёр, музыкально-общественный деятель.

Родился в небогатой еврейской семье. Фортепианной игре обучался сначала у матери, затем у А. И. Виллуана. Мальчиком совершил триумфальное концертное турне по городам Европы (1840–1843). В 1844–48 находился за границей (главным образом в Берлине, Вене). Занимался у З. Дена (музыкально-теоретические предметы), общался с Ф. Мендельсоном, оказавшим влияние на формирование творчества молодого Рубинштейна. По возвращении в Петербург выступал как пианист и дирижёр (в основном с собственными сочинениями). В 1850 написал первую оперу — «Куликовская битва» («Дмитрий Донской»), не имевшую успеха при постановке, в 1851 — 2-ю симфонию («Океан»).

В 1854–58 концертировал за границей, завоевав славу одного из величайших пианистов современности. С этого времени началась его широкая концертная деятельность. Значительную роль в развитии Рубинштейна сыграло общение его с Ф. Листом. За рубежом были окончены и исполнены оратория «Потерянный рай» (1856), вокальный цикл «Персидские песни» (1854).

Вернувшись в Петербург (1858), Рубинштейн обратился к широкой музыкально-общественной деятельности. По инициативе и под руководством Рубинштейна были организованы Певческая академия (1858), Русское музыкальное общество (РМО, 1859, дирижировал его симфоническими концертами) и первая в России консерватория — Петербургская (1862, до 1867 — её профессор и директор).

Эта работа осложнялась столкновениями с придворными кругами, а также острой борьбой с А. Н. Серовым, В. В. Стасовым и членами «Могучей кучки» по вопросу о роли национального начала и значения профессионального музыкального образования в развитии русского музыкального искусства («кучкисты», опасаясь академизма консерватории, недооценивали, однако, важности подготовки в широких масштабах русских музыкантов-профессионалов).

В эти годы значительно сократились выступления Рубинштейна-пианиста, но интенсивной оставалась композиторская деятельность: написал оперу «Фераморс» (1862), 4-й концерт для фортепиано с оркестром (1864).

В 1867 из-за конфликта с сановными кругами Рубинштейн ушёл из консерватории и Русского музыкального общества. В кон. 60-х гг. он на некоторое время сблизился с композиторами «Новой русской музыкальной школы». Возобновилась его интенсивная пианистическая деятельность. Среди произведений этих лет — лучшая опера Рубинштейна «Демон» (1871, была запрещена театральной цензурой, затем поставлена с большим успехом — 1875, Петербург; 1879, Москва).

В 70-х — начале 80-х гг. Рубинштейн вёл жизнь странствующего виртуоза. Был художественным руководителем и главным дирижёром Общества друзей музыки в Вене (1871–72), совершил с большим успехом концертную поездку по городам США (1872–73). Наряду с концертами он много сочинял (опера «Маккавеи», 1874), выступил с проектом создания «театра духовной оперы» для постановки опер на библейские и евангельские тексты. Кульминацией его пианистической деятельности были грандиозные по масштабам Исторические концерты (1885–86, в крупнейших городах Европы), в которых он дал картину эволюции фортепианной музыки (от её истоков до произведений современных русских композиторов).

В 1887 возобновилась активная музыкально-общественная деятельность Рубинштейна. Он вновь возглавил Петербургскую консерваторию, вёл класс фортепиано, прочёл (дважды) курс лекций-концертов по истории фортепианной музыки, вызвавший огромный интерес у русских музыкантов, дирижировал концертами РМО, выступил с проектом организации в стране всеобщего музыкального воспитания, настаивал на открытии государственных консерваторий, добился нового помещения для Петербургской консерватории (в нём поныне находится Ленинградская консерватория).

Вторичный уход из консерватории (1891) был вызван травлей, которой подверглась деятельность Рубинштейна со стороны реакционной прессы, и главным образом осознанием невозможности осуществления широких музыкально-просветительских планов в условиях царской России. Последние годы жизни Рубинштейн провёл преимущественно в Дрездене; изредка выезжал в другие города на благотворительные концерты, занимался литературной и композиторской работой, фортепианной педагогикой (здесь у него учился И. Гофман).

Рубинштейн — величайший пианист 2-й половины 19 века (подобно Листу, занимавшему такое же положение в 1-й половине 19 в.). Черты сложной, противоречивой, но правдивой и искренней личности Рубинштейна с наибольшей силой проявились в его дерзновенном, нередко ломавшем традиционные каноны пианистическом искусстве. Характерный для Рубинштейна мужественный героико-лирический исполнительский стиль в поздние годы приобрёл ещё большую драматическую напряжённость. В обширнейшем репертуаре Рубинштейна основное место занимали сочинения Л. Бетховена, Ф. Шопена, Р. Шумана.

Оставаясь верным идее интерпретируемых произведений, глубоко проникая в авторский замысел, он в то же время смело и свободно создавал свои исполнительские образы, утверждая право артиста на творческую независимость. Одна из характерных черт его игры — вдохновенная импровизационность: основная концепция обычно сохранялась, но при каждом исполнении она обогащалась неожиданными находками. Ради цельности музыкальной картины Рубинштейн порой жертвовал деталями. Многообразная техника пианиста была настолько подчинена его мысли и эмоции, что оставались неприметными ни её полнейшее совершенство (в молодые годы), ни отдельные погрешности (в последний период жизни).

Одной из примечательных сторон его искусства было мастерство владения колоритом и динамикой. Огромной силой воздействия обладало мелодическое интонирование Рубинштейна. Оно сложилось под влиянием пения Дж. Б. Рубини (слышал его в детстве) и искусства О. А. Петрова (аккомпанировал певцу в 50-е гг.). Игра Рубинштейна отличалась образной силой, крупным штрихом; агогическими, артикуляционными и динамическими вариантами при исполнении повторяющихся музыкальных построений. Под влиянием пианистического искусства Рубинштейна сформировалось несколько поколений русских и зарубежных исполнителей.

Пианизму Рубинштейна был родствен его дирижёрский стиль. И как дирижёр он проявлял особое внимание к мелосу; предпочитал «широкие мазки» в интерпретации произведений, больше заботясь о раскрытии главной идеи, чем об отделке деталей.

Плодовитый композитор, Рубинштейн обращался к различным музыкальным жанрам — к опере, оратории, симфонии, концерту, романсу, сольной и ансамблевой инструментальной пьесе. Он широко опирался на интонации русского городского фольклора, вместе с тем использовал устоявшиеся формы зарубежной музыки. Музыкальное наследие Рубинштейна противоречиво: талантливое соседствует с тривиальным, индивидуальное и своеобразное — с эклектическим.

Б. В. Асафьев отмечал несоответствие «бурного темперамента, требовавшего широких форм для своего высказывания, с отсутствием способности к обдуманному развитию материала». И вместе с тем историческое значение даже тех произведений, которые не выдержали испытания временем, велико: композитор нередко прокладывал пути, по которым шли музыканты, поднявшиеся в своём творчестве значительно выше Рубинштейна.

Одно из высоких художеств. достижений Рубинштейна — лирическая опера «Демон». Она отмечена тонкой обрисовкой действующих лиц, явившихся предшественниками героев опер П. И. Чайковского. Своеобразен ориентальный стиль этой оперы с характерным сопоставлением мужественных, динамичных и проникновенно-лирических эпизодов. Выделяется также большая героическая опера «Маккавеи», с её резкими драматургическими контрастами.

Ранние симфонии Рубинштейна сыграли значительную историческую роль: они помогли освоению в России формы классического симфонического цикла и продемонстрировали приёмы разработки тематического материала, основанного на интонациях русского бытового романса. В 70-е гг. Чайковский, как отметил Асафьев, «…быстро обгоняет учителя, сразу постигая не только формальную сторону симфонической культуры, а охват ею динамики жизнеощущений — симфонизм».

Лучший из пяти концертов для фортепиано с оркестром Рубинштейна — 4-й, отличающийся цельностью, напряжённостью развития. Его идейно-эмоциональный строй, характер фортепианного изложения и виртуозный стиль оказали влияние на дальнейшее развитие концертного жанра в России. В обширном фортепианном наследии Рубинштейна — пьесы песенного характера и небольшие танцы (от них нити преемственности ведут к фортепианным миниатюрам Чайковского), виртуозные этюды и вариации (отсюда — путь к С. В. Рахманинову), жанровые сценки в русском духе, полифонические сочинения.

В музыкальном наследии Рубинштейна существенное место занимает вокальная лирика. Его песни и романсы (особенно на тексты отечественных поэтов) тесно связаны с творчеством М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского и авторов русского бытового романса. Продолжением традиций русской музыкальной культуры было и музыкальное воплощение поэтических образов Востока в «Персидских песнях», вершине вокального творчества Рубинштейна.

Среди литературных работ Рубинштейна (написаны в последний период жизни) — книга «Музыка и её представители» (1891), содержащая антигансликианские музыкально-эстетические положения. В ней, несмотря на расплывчатость многих формулировок, Рубинштейн подымается до понимания роли конкретной исторической обстановки в творчестве композитора и исполнителя.

Рубинштейн откровенно изложил своё мировоззрение в книге-дневнике «Короб мыслей» (не предназначалась к изданию при жизни Рубинштейна; опубликована с грубыми искажениями и купюрами под названием «Мысли и афоризмы», 1904, и «Политика и религия», 1906). В рассуждениях Рубинштейна, нередко противоречивых и изменчивых, обращают на себя внимание острая ненависть к самодержавию, критика буржуазного общественного строя и мысли о грядущей революции в России.

По инициативе Рубинштейна был основан Международный конкурс пианистов и композиторов (1890, в Петербурге; проводился каждые 5 лет, до 1910 — в Берлине, Париже, Петербурге).

Л. А. Баренбойм

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.

• Список сочинений, даты и литература

• Фортепианное творчество

.jpg)