Список сочинений Гайдна и основные даты →

Вот настоящая музыка! Вот чем следует наслаждаться, вот что следует всасывать в себя всем, кто желает воспитать в себе здоровое музыкальное чувство, здравый вкус.

А. Серов

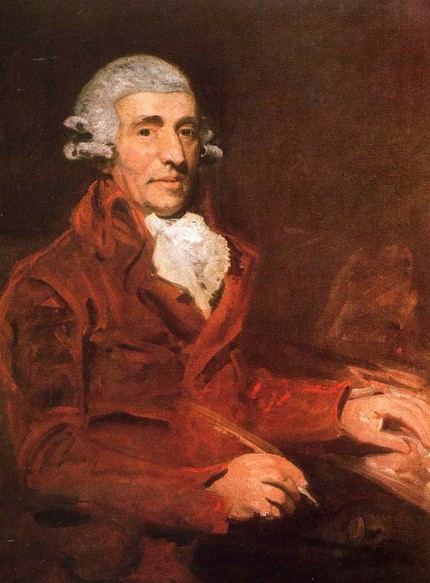

Творческий путь Йозефа Гайдна — великого австрийского композитора, старшего современника В. А. Моцарта и Л. Бетховена — продолжался около пятидесяти лет, перешел за исторический рубеж XVIII—XIX вв., охватил все этапы развития венской классической школы — от ее зарождения в 1760-х гг. вплоть до расцвета творчества Бетховена в начале нового века. Интенсивность творческого процесса, богатство фантазии, свежесть восприятия, гармоничное и цельное ощущение жизни сохранились в искусстве Гайдна до самых последних лет его жизни.

Сын каретного мастера, Гайдн обнаружил редкие музыкальные способности. В шестилетнем возрасте он переезжает в Хайнбург, поет в церковном хоре, обучается игре на скрипке и клавесине, а с 1740 г. живет в Вене, где служит певчим в капелле собора Св. Стефана (кафедральном соборе Вены). Однако в капелле ценили только голос мальчика — редкой чистоты дискант, поручали ему исполнение сольных партий; а пробудившиеся в детские годы композиторские наклонности остались незамеченными. Когда же голос начал ломаться, Гайдн был вынужден оставить капеллу.

Первые годы самостоятельной жизни в Вене складывались особенно тяжело — он бедствовал, голодал, скитался без постоянного пристанища; лишь изредка удавалось найти частные уроки или поиграть на скрипке в бродячем ансамбле. Однако вопреки превратностям судьбы Гайдн сохранил и открытость характера, и чувство юмора, никогда ему не изменявшее, и серьезность профессиональных устремлений — он изучает клавирное творчество Ф. Э. Баха, самостоятельно занимается контрапунктом, знакомится с трудами крупнейших немецких теоретиков, берет уроки композиции у Н. Порпоры — известного итальянского оперного композитора и педагога.

В 1759 г. Гайдн получил место капельмейстера у графа И. Морцина. Для его придворной капеллы были написаны первые инструментальные произведения (симфонии, квартеты, клавирные сонаты). Когда в 1761 г. Морцин распустил капеллу, Гайдн заключил контракт с П. Эстергази, богатейшим венгерским магнатом, покровителем искусств. В обязанности вице-капельмейстера, а через 5 лет княжеского обер-капельмейстера, входило не только сочинение музыки. Гайдн должен был проводить репетиции, следить за порядком в капелле, отвечать за сохранность нот и инструментов и т. п. Все произведения Гайдна являлись собственностью Эстергази; композитор не имел права писать музыку по заказу других лиц, не мог свободно покидать владения князя. (Гайдн жил в имениях Эстергази — Эйзенштадт и Эстергаз, временами наезжая в Вену.)

Однако многие преимущества и, прежде всего, возможность распоряжаться прекрасным оркестром, исполнявшим все произведения композитора, а также относительная материальная и бытовая обеспеченность склонили Гайдна принять предложение Эстергази. Почти 30 лет оставался Гайдн на придворной службе. В унизительном положении княжеского слуги он сохранил достоинство, внутреннюю независимость и стремление к непрерывному творческому совершенствованию. Живя вдали от света, почти не соприкасаясь с широким музыкальным миром, он стал за время службы у Эстергази величайшим мастером европейского масштаба. Произведения Гайдна с успехом исполнялись в крупнейших музыкальных столицах.

Так, в середине 1780-х гг. французская публика познакомилась с шестью симфониями, получившими название «Парижских». С течением времени композитов все более тяготился своим зависимым положением, острее ощущал одиночество.

Драматическими, тревожными настроениями окрашены минорные симфонии — «Траурная», «Страдание», «Прощальная». Множество поводов для различных толкований — автобиографических, юмористических, лирико-философских — дал финал «Прощальной» — на протяжении этого бесконечно длящегося Adagio музыканты один за другим покидают оркестр, пока на сцене не остаются два скрипача, доигрывающие мелодию, тихую и нежную…

Однако гармоничный и ясный взгляд на мир всегда доминирует и в музыке Гайдна, и в его ощущении жизни. Источники радости Гайдн находил повсюду — в природе, в жизни крестьян, в своих трудах, в общении с близкими людьми. Так, знакомство с Моцартом, приехавшим в Вену в 1781 г., переросло в настоящую дружбу. Эти отношения, основанные на глубоком внутреннем родстве, понимании и взаимном уважении, благотворно сказались на творческом развитии обоих композиторов.

В 1790 г. А. Эстергази, наследник умершего князя П. Эстергази, распустил капеллу. Гайдн, полностью освободившийся от службы и сохранивший лишь звание капельмейстера, стал получать согласно завещанию старого князя пожизненную пенсию. Вскоре появилась возможность осуществить давнюю мечту — выехать за пределы Австрии. В 1790-х гг. Гайдн совершил две гастрольные поездки в Лондон (1791–92, 1794–95). Написанные по этому случаю 12 «Лондонских» симфоний завершили развитие этого жанра в творчестве Гайдна, утвердили зрелость венского классического симфонизма (несколько ранее, в конце 1780-х гг. появились 3 последние симфонии Моцарта) и остались вершинными явлениями в истории симфонической музыки.

Лондонские симфонии исполнялись в необычных и чрезвычайно привлекательных для композитора условиях. Привыкший к более замкнутой атмосфере придворного салона, Гайдн впервые выступил в публичных концертах, ощутил реакцию типичной демократической аудитории. В его распоряжении были большие оркестры, по составу близкие современным симфоническим. Английская публика с энтузиазмом воспринимала музыку Гайдна. В Оксфорде ему был присужден титул доктора музыки. Под впечатлением услышанных в Лондоне ораторий Г. Ф. Генделя были созданы 2 светские оратории — «Сотворение мира» (1798) и «Времена года» (1801). Эти монументальные, эпико-философские произведения, утверждающие классические идеалы красоты и гармонии жизни, единства человека и природы, достойно увенчали творческий путь композитора.

Последние годы жизни Гайдна прошли в Вене и ее предместье Гумпендорф. Композитор был по-прежнему жизнелюбив, общителен, объективен и доброжелателен в отношении к людям, по-прежнему много трудился. Гайдн ушел из жизни в тревожное время, в самый разгар наполеоновских походов, когда французские войска уже заняли столицу Австрии. Во время осады Вены Гайдн утешал своих близких: «Не бойтесь, дети, там, где Гайдн, не может случиться ничего плохого».

Гайдн оставил огромное творческое наследие — около 1000 произведений во всех жанрах и формах, существовавших в музыке того времени (симфонии, сонаты, камерные ансамбли, концерты, оперы, оратории, мессы, песни и т. п.). Крупные циклические формы (104 симфонии, 83 квартета, 52 клавирные сонаты) составляют основную, самую драгоценную часть творчества композитора, определяют его историческое место. Об исключительной значимости произведений Гайдна в эволюции инструментальной музыки писал П. Чайковский: «Гайдн обессмертил себя если не изобретением, то усовершенствованием той превосходной, идеально уравновешенной формы сонаты и симфонии, которую впоследствии Моцарт и Бетховен довели до последней степени законченности и красоты».

Симфония в творчестве Гайдна прошла большой путь: от ранних образцов, близких жанрам бытовой и камерной музыки (серенада, дивертисмент, квартет), к «Парижским» и «Лондонским» симфониям, в которых утвердились классические закономерности жанра (соотношение и порядок следования частей цикла — сонатное Allegro, медленная часть, менуэт, быстрый финал), характерные типы тематизма и приемы развития и т. д. Симфония у Гайдна обретает смысл обобщенной «картины мира», в которой разные стороны жизни — серьезные, драматические, лирико-философские, юмористические — приведены к единству и равновесию.

Богатый и сложный мир гайдновских симфоний обладает замечательными качествами открытости, общительности, направленности на слушателя. Основной источник их музыкального языка — жанрово-бытовые, песенные и танцевальные интонации, иногда непосредственно заимствованные из фольклорных источников. Включенные в сложный процесс симфонического развития, они обнаруживают новые образные, динамические возможности. Законченные, идеально уравновешенные и логически выстроенные формы частей симфонического цикла (сонатная, вариационная, рондо и др.) включают элементы импровизационности, замечательные отклонения и неожиданности обостряют интерес к самому процессу развития мысли, всегда увлекательному, наполненному событиями.

Излюбленные гайдновские «сюрпризы» и «розыгрыши» помогали восприятию самого серьезного жанра инструментальной музыки, рождали у слушателей конкретные ассоциации, закрепившиеся в названиях симфоний («Медведь», «Курица», «Часы», «Охота», «Школьный учитель» и т. п.).

Формируя типичные закономерности жанра, Гайдн раскрывает и богатство возможностей их проявления, намечая разные пути эволюции симфонии в XIX—XX вв. В зрелых симфониях Гайдна устанавливается классический состав оркестра, включающий все группы инструментов (струнные, деревянные и медные духовые, ударные). Также стабилизируется состав квартета, в котором все инструменты (две скрипки, альт, виолончель) становятся полноправными участниками ансамбля.

Большой интерес представляют клавирные сонаты Гайдна, в которых фантазия композитора, поистине неистощимая, каждый раз открывает новые варианты построения цикла, оригинальные способы оформления и развития материала. Последние сонаты, написанные в 1790-х гг,. явно ориентированы на выразительные возможности нового инструмента — фортепиано.

Всю жизнь искусство было для Гайдна главной опорой и постоянным источником внутренней гармонии, душевного равновесия и здоровья, Он надеялся, что таковым оно останется и для будущих слушателей. «В этом мире так мало радостных и довольных людей», — писал семидесятилетний композитор, — «везде их преследуют горе и заботы; быть может, твой труд послужит подчас источником, из которого полный забот и обремененный делами человек будет черпать минутами свое спокойствие и отдых».

И. Охалова

Источник: Творческие портреты композиторов, 1990 г.

Гайдн, Франц Йозеф (нем. Franz Joseph Haydn; вероятно, 31 III (крещён 1 IV) 1732, Рорау, Нижняя Австрия — 31 V 1809, Вена) — австрийский композитор.

Один из основоположников венской классической школы. Наряду с К. В. Глюком и В. А. Моцартом Гайдн определил характерные особенности этой школы: оптимистической утверждение жизни, отражение действительности в развитии, диалектическое соотношение образной многогранности и целостности содержания. Всё это содействовало расцвету симфонии, квартета, сонаты. В творчестве Гайдна эти жанры занимают центральное место. Им созданы 104 симфонии, 83 струнных квартета, 52 сонаты для фортепиано, большое количество концертов и камерных ансамблей различных составов.

Гайдн прошёл длительный и сложный творческий путь от сочинения непритязательных дивертисментов и струнных трио к созданию развёрнутых квартетов и симфоний, от непосредственного использования народных бытовых источников к свободному их претворению. В области симфонии Гайдн опирался на достижения итальянских, чешских, северо-немецких и австрийских мастеров, на традиции венской музыкальной культуры. В его ранних симфониях скрестились влияния духовной и светской музыки, восходящие к барокко и к галантному стилю.

Начало известности Гайдна относится к 1750-м гг. Черты самобытности композитора проступили рельефнее всего в произведениях, связанных с бытовым музицированием, — в дивертисментах и в выросшем из этого жанра струнном квартете. В этих сочинениях и в зингшпиле «Хромой бес» (поставлен в 1752, не сохранился), написанном по заказу комедийного актёра Й. Ф. Курца (Бернардона), выявились ростки важнейших черт зрелого творчества композитора: реалистическая образность, непринуждённость в использовании народно-песенного и танцевального фольклора, склонность к юмористическим эффектам. Существенным для упрочения стилистической самостоятельности Гайдна явилось овладение принципом мотивно-тематической разработки. Произведения Гайдна 60-х гг. в этом смысле ещё двойственны.

Решающий сдвиг, отделяющий годы ученичества от периода кристаллизации собственного стиля, произошёл в конце 1760-х гг., после того, как Гайдн, служивший с 1761 у князей Эстерхази в качестве капельмейстера, накопил опыт в сочинении инструментальных циклов, и прежде всего симфоний. В произведениях этого времени — симфонии №№ 39 (ок. 1770), 44 (Траурная симфония, ок. 1771), 45 (Прощальная симфония, 1772), 49 (Страдание, 1768), квартеты ор. 17 (1771) и ор. 20 (1772) и др. — отчётливо проявляются лирико-драматические тенденции, сближающие Гайдна с течением «Бури и натиска» в литературе.

При всём значении, которое имела для композитора непосредственность эмоционального высказывания, он далёк, однако, от преувеличения роли чувства. Открывая путь голосу души и сердца, Гайдн вместе с тем стремился к логически организованному воплощению замысла, стройности, продуманности высказывания. Ради этого Гайдн в отдельных случаях обращался к полифонической форме (фуги в квартетах ор. 20, №№ 2, 5, 6) так же, как впоследствии это делал Л. Бетховен.

В способности композитора не терять из виду границ, очерчиваемых мыслью, заложено его превосходство над столь почитаемым им Ф. Э. Бахом, воздействие которого на Гайдна наиболее заметно сказалось именно в эти годы. Стилистические переклички Гайдна с творчеством Баха особенно явственны в сонатах для фортепиано (D-dur, 1767; c-moll, 1771; F-dur, 1773), в медленных частях квартетов — No 2 ор. 9 (ок. 1769), No 5 ор. 17 (1771) и др. Однако опытом Ф. Э. Баха Гайдн воспользовался вполне самостоятельно. Особенно плодотворной оказалась воспринятая им у Баха приверженность к тематическому единству сонатного аллегро. Гайдн развил приёмы модификации единой темы. Умение обнаружить заложенные в тематическом материале контрастные возможности и создать на их основе многогранную цепь преобразований — огромное достижение композитора. Этим Гайдн окончательно определил сущность симфонизма как метода музыкальной композиции.

Композитор сделал решительный шаг в сторону индивидуализации симфонии, добился дифференцированности и одновременно обобщённости её содержания. По словам И. Брамса, Гайдн первым определил ответственность, которая ложится на композитора, приступающего к созданию симфонии.

С именем Гайдна связано завершение формирования современного симфонического оркестра. Он установил состав т.н. классического (малого) симфонического оркестра, в который вошли смычковый квинтет (первые и вторые скрипки, альты, виолончели, контрабасы) и группа духовых инструментов, построенная по признаку парности: 2 флейты, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 2 валторны, 2 трубы и литавры.

Началом зрелого периода своего творчества Гайдн считал 1781, отмечая, что созданные им квартеты ор. 33 (так называемые «Русские») написаны «в совершенно новой манере». Эту манеру он оттачивал на протяжении двух последующих десятилетий («Парижские» и «Лондонские» симфонии, поздние квартеты, сонаты для фортепиано). Отличие зрелых инструментальных произведений Гайдна от предшествующих состоит в совершенном владении гибкой трансформацией тематического материала в рамках стройного и логичного развития. Своими сочинениями Гайдн утвердил господство демократического интонационно-образного строя, порывающего с тенденциями изысканного галантного аристократического искусства.

Обращение Гайдна к народному творчеству определялось не только заимствованием ритмоинтонаций, но и проникновением в самую суть мышления народа, ощущением народной смекалки, усвоением присущей народу неистощимой жизненной энергии. Это было по достоинству оценено современниками. Даже противники композитора, упрекавшие Гайдна в сближении с простонародной музыкой, верно улавливали основную особенность творческого кредо композитора.

Фольклорный кругозор Гайдна широк, он соответствовал многонациональной природе австрийской музыкальной культуры, где в пёстром клубке сплеталось воздействие народного искусства австрийцев, славян, венгров, итальянцев. Интонационные связи некоторых тем Гайдна с хорватской народной музыкой послужили даже основанием для отдельных исследователей (Ф. Кухач, В. Хэдоу) считать Гайдна хорватским композитором.

Гайдн был склонен к активному, действенному претворению жизненных впечатлений. По определению советского музыковеда А. С. Рабиновича, в быстрых частях произведений Гайдна господствует стихия бега, а не прогулочного шага. Эта склонность порождена стремлением композитора утвердить оптимистический взгляд на жизнь, аккумулировать в своём творчестве запас энергии, из которого, по словам самого Гайдна, «обременённый заботой или усталый от дел человек будет черпать отдохновение и бодрость».

Творчество Гайдна охватывает самые различные оттенки духовной жизни человека. «Никто не в состоянии делать всё: балагурить и потрясать, вызывать смех и глубоко трогать, и всё одинаково хорошо, как это умеет Гайдн», — писал В. А. Моцарт, младший современник Гайдна, оказавший несомненное воздействие на позднее творчество Гайдна. В свою очередь, Гайдн предвосхитил образные и стилистические особенности творчества Л. Бетховена. В отдельных произведениях Гайдна отражены возвышенные философско-сосредоточенные раздумья, по смыслу и по средствам воплощения непосредственно соприкасающиеся с творчеством Бетховена (Largo симфонии G-dur, 1787; Largo е sostenuto сонаты для фортепиано No 37 D-dur). На сравнение с творчеством Бетховена наталкивает и характер некоторых тем Гайдна. Прообраз бетховенской темы судьбы возникает в 1-й части сонаты для фортепиано Es-dur (1789–90). Гайдн предварил и некоторые выразительные средства романтизма, особенно в области гармонии (Andante струнного квартета B-dur, 1803; вступление к оратории «Сотворение мира»).

За исключением триптиха ранних симфоний («Утро», «Полдень», «Вечер и буря», 1761, написанных, видимо, не без учета вкусов П. А. Эстерхази), симфонии No 26 («Стенания»), инструментального пассиона «Семь слов спасителя на кресте», Гайдн не создал программных (в собственном смысле слова) произведений. Вместе с тем многие его сочинения получили впоследствии наименования, свидетельствующие о легкости возникновения на их основе более или менее оправданных сюжетных и предметных ассоциаций. В отдельных случаях они были подсказаны самим композитором, но, как правило, продиктованы наглядностью его образов, связанной с жанровым тематизмом. Впрочем, эта наглядность является лишь исходным посылом для обобщенного раскрытия содержания. В склонности Гайдна именно к такому типу мышления кроется, вероятно, причина его заметной стесненности в решении оперных замыслов. Хотя Гайдн уделял внимание этому жанру на протяжении всего своего творческого пути, встать в этой области в один ряд с К. В Глюком и В. А. Моцартом ему не удалось.

Выдающийся вклад внес Гайдн своими вокально-симфоническими произведениями, в т. ч. ораториями «Сотворение мира» (1798) и «Времена года» (1801). В них Гайдн продолжил и развил линию лирико-эпических ораторий, намеченную еще Г. Ф. Генделем. Знакомство с творчеством Генделя было одним из самых сильных впечатлений, вынесенных из поездок Гайдна в Лондон в 1791–92 и 1794–95. Гайдна роднит с Генделем стремление к воспроизведению в музыке картин природы.

Присущий Гайдну яркий колорит, восприимчивость к жанрово-бытовым впечатлениям придали его ораториям непривычную для того времени сочность, рельефность, национальную характерность. Особенно отчетливо эти черты проявляются в оратории «Времена года», написанной на бытовой сюжет. Идеализация народного быта несколько сглаживает динамичность высказывания Гайдна, но не снижает общего художественного уровня, тем более, что в ряде разделов оратории Гайдн тяготеет к философской трактовке содержания. Такой подтекст присутствует в последней части оратории «Времена года» (в которой намечена параллель между сменой времен года и течением жизни человека), в оркестровых эпизодах и во вступлении к оратории «Сотворение мира».

К наивысшим достижениям творчества Гайдна относятся его последние мессы, написанные в 1796–1802. Уступая ораториям в красочности, многогранности образов (канонический, неизменный текст мессы требовал меньшей детализации), мессы превосходят их в смысле драматургического осмысления контрастов бытия, противопоставления света и тени, радости и страдания. Содержание месс отмечено большой собранностью, обобщенностью. Это придало им характер возвышенной сосредоточенности и просветленности, восходящий в конечном итоге не столько к культовой подоснове, сколько к глубочайшей убежденности в победе гуманистических идеалов. Эта концепция получила затем свое воплощение в Торжественной мессе Бетховена.

Гайдн, как впоследствии и Бетховен, установил параллель между отвлеченным содержанием мессы и событиями реальной жизни. В «Agnus Dei» мессы C-dur и в «Benedictus» мессы d-moll слышны отголоски войны; в мессе C-dur это отражено в самом названии — «Месса времён войны». Это придало отдельным эпизодам месс черты картинности, содействовало более рельефному воплощению основной идеи.

Несмотря на то, что мессы написаны непосредственно друг за другом (к тому же 4 из них в одной тональности — B-dur), композитор нашёл для каждой из них индивидуальное решение. Значительна в этом отношении роль оркестровых средств, которыми Гайдн пользовался чрезвычайно гибко, предвосхищая подчас не только творчество Бетховена, но и композиторов-романтиков («Incarnatus» последней мессы и др.).

При жизни Гайдна в издании его сочинений принимали участие 125 издателей. В 1800 фирма Брейткопф и Хертель (Лейпциг) стала издавать полное собрание сочинений Гайдна. В 20 веке собрание сочинений Гайдна стало выходить под редакцией Э. Мандичевского, Г. Шульца, К. Пезлера и М. Фридлендлера. Издание продолжено И. П. Ларсеном и Г. Ч. Роббинс-Лендоном (Бостон, Вена, Лейпциг, Висбаден, Зальцбург). С 1958 издание осуществляется Институтом Гайдна в Кёльне (издательство в Мюнхене и Дуйсбурге).

П. А. Вульфиус

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.