• Список сочинений и литературы

Всю темноту и вину мира новая музыка взяла на себя. Все ее счастье в том, чтобы познать несчастье; вся ее красота в том, чтобы отказаться от видимости красоты.

Т. Адорно

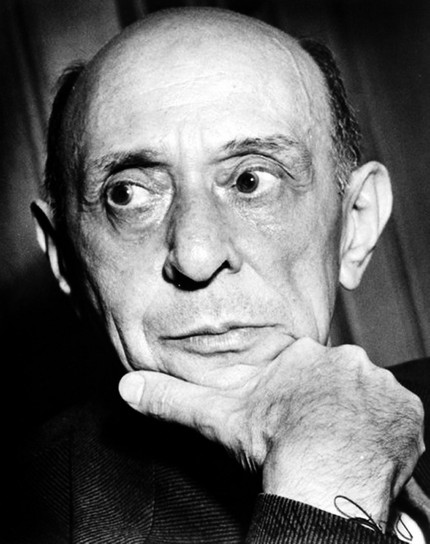

Aрнольд Шёнберг вошел в историю музыки XX в. как создатель додекафонной системы композиции. Но значение и масштаб деятельности австрийского мастера не исчерпываются этим фактом. Шёнберг был разносторонне одаренной личностью. Он был блестящим педагогом, воспитавшим целую плеяду современных музыкантов, среди которых такие известные мастера, как А. Веберн и А. Берг (вместе со своим учителем они образовали так называемую нововенскую школу).

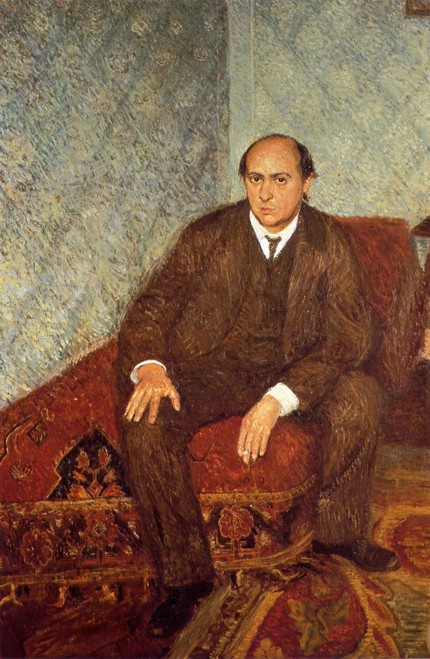

Он был интересным художником-живописцем, другом О. Кокошки; его картины неоднократно появлялись на выставках и печатались в репродукциях в мюнхенском журнале «Голубой всадник» рядом с работами П. Сезанна, А. Матисса, В. Ван Гога, B. Кандинского, П. Пикассо. Шёнберг был литератором, поэтом и прозаиком, автором текстов многих своих сочинений. Но прежде всего он был композитором, оставившим значительное наследие, композитором, прошедшим очень трудный, но честный и бескомпромиссный путь.

Творчество Шёнберга тесно связано с музыкальным экспрессионизмом. Оно отмечено той напряженностью переживаний и остротой реакции на окружающий мир, которые характеризовали многих современных художников, творивших в атмосфере встревоженности, предчувствия и свершения страшных социальных катаклизмов (Шёнберга объединяла с ними и общая жизненная судьба — скитания, неустроенность, перспектива жить и умереть вдали от родины).

Пожалуй, самая близкая аналогия личности Шёнберга — соотечественник и современник композитора, австрийский писатель Ф. Кафка. Так же, как в романах и новеллах Кафки, в музыке Шёнберга обостренное жизневосприятие сгущается порой до лихорадочных наваждений, изощренная лирика граничит с гротеском, превращаясь в душевный кошмар наяву.

Создавая свое нелегкое и глубоко выстраданное искусство, Шёнберг был до фанатизма тверд в убеждениях. Всю жизнь он шел по пути наибольшего сопротивления, борясь с насмешками, издевательствами, глухим непониманием, терпя обиды, горькую нужду. «В Вене 1908 года — городе оперетт, классиков и напыщенного романтизма — Шёнберг поплыл против течения», — писал Г. Эйслер.

Это был не совсем обычный конфликт художника-новатора с обывательской средой. Мало сказать, что Шёнберг был новатором, поставившим себе за правило говорить в искусстве лишь то, что не было сказано до него. Как утверждают некоторые исследователи его творчества, новое выступило здесь в чрезвычайно специфическом, сгущенном варианте, в виде некоей эссенции.

Сверхконцентрированная впечатлительность, требующая адекватного же качества от слушателя, объясняет особую трудность шёнберговской музыки для восприятия: даже на фоне своих современников-радикалов Шёнберг — наиболее «трудный» композитор. Но это не отрицает ценности его искусства, субъективно честного и серьезного, восстававшего против пошлого сладкозвучия и легковесной мишуры.

Шёнберг сочетал в себе способность к сильному чувствованию с безжалостно дисциплинирующим интеллектом. Этим сочетанием он обязан переломной эпохе. Вехи жизненного пути композитора отражают последовательную устремленность от традиционно-романтических высказываний в духе Р. Вагнера (инструментальные сочинения «Просветленная ночь», «Пеллеас и Мелизанда», кантата «Песни Гурре») к новому, строго выверенному творческому методу.

Впрочем, романтическая родословная Шёнберга сказывалась и позже, давая импульс повышенной возбужденности, гипертрофированной экспрессивности его произведений рубежа 1900-10 гг. Такова, например, монодрама «Ожидание» (1909, монолог женщины, пришедшей в лес на свидание с возлюбленным и нашедшей его мертвым).

Постромантический культ маски, рафинированная аффектация в стиле «трагического кабаре» ощущаются в мелодраме «Лунный Пьеро» (1912) для женского голоса и инструментального ансамбля. В этом произведении Шёнберг впервые воплотил принцип так называемого речевого пения (Sprechgesang): сольная партия хотя и зафиксирована в партитуре нотами, но звуковысотный строй ее приблизителен — как в декламации.

И «Ожидание» и «Лунный Пьеро» написаны в атональной манере, соответствующей новому, экстраординарному складу образов. Но знаменательно и различие между произведениями: оркестр-ансамбль с его скупыми, но дифференцированно выразительными красками отныне притягивает композитора больше, чем полный оркестровый состав позднеромантического типа.

Однако следующим и решающим шагом на пути к строго экономному письму послужило создание двенадцатитоновой (додекафонной) системы композиции. В основе инструментальных сочинений Шёнберга 20-40-х гг., таких, как Сюита для фортепиано, Вариации для оркестра, концерты, струнные квартеты, — лежат серии из 12 неповторяющихся звуков, взятые в четырех основных вариантах (техника, восходящая к старинному полифоническому варьированию).

Додекафонный метод композиции приобрел немало почитателей. Свидетельством резонанса шёнберговского изобретения в культурном мире послужило «цитирование» его Т. Манном в романе «Доктор Фаустус»; там же говорится об опасности «интеллектуального холода», которая подстерегает композитора, использующего подобную манеру творчества.

Универсальным и самодостаточным этот метод не стал — даже для его создателя. Точнее он являлся таковым лишь постольку, поскольку не мешал проявиться природной интуиции мастера и накопленному им музыкально-слуховому опыту, подчас влекущему за собой — вопреки всем «теориям избежания» — многообразные ассоциации с тональной музыкой. Расставание композитора с тональной традицией вообще не было бесповоротным: известная сентенция «позднего» Шёнберга о том, что многое еще можно сказать в до мажоре, вполне это подтверждает. Погруженный в проблемы композиторской техники, Шёнберг в то же время был далек от кабинетной замкнутости.

Весьма значительными композиторскими замыслами отозвались в нем события второй мировой войны — страдания и гибель миллионов людей, ненависть народов к фашизму. Так, «Ода Наполеону» (1942, на ст. Дж. Байрона) представляет собой гневный памфлет против тиранической власти, сочинение исполнено убийственного сарказма. Текст кантаты «Уцелевший из Варшавы» (1947), пожалуй, наиболее известного сочинения Шёнберга, воспроизводит подлинный рассказ одного из немногих людей, переживших трагедию варшавского гетто. Произведение передает ужас и отчаяние последних дней узников гетто, завершаясь старинной молитвой.

Оба сочинения ярко публицистичны и воспринимаются как документы эпохи. Но публицистическая острота высказывания не отодвинула в тень природной склонности композитора к философствованию, к проблематике надвременного звучания, которую он разрабатывал с помощью мифологических сюжетов. Интерес к поэтике и символике библейского мифа проявился еще в 30-е гг., в связи с проектом оратории «Лестница Иакова».

Тогда же Шёнберг начал работать над еще более монументальным произведением, которому посвятил все последние годы своей жизни (впрочем, так и не завершив его). Речь идет об опере «Моисей и Аарон». Мифологическая основа послужила для композитора лишь поводом для размышлений над актуальными вопросами современности. Основной мотив этой «драмы идей» — личность и народ, идея и ее восприятие массой.

Изображенный в опере непрерывный словесный поединок Моисея и Аарона — это извечный конфликт между «мыслителем» и «деятелем», между пророком-правдоискателем, пытающимся вывести свой народ из рабства, — и оратором-демагогом, который в своей попытке сделать идею образно зримой и доступной по сути дела предает ее (крах идеи сопровождается разгулом стихийных сил, с удивительной яркостью воплощенным автором в оргиастическом «Танце Золотого тельца»).

Непримиримость позиций героев подчеркнута музыкально: по-оперному красивой партии Аарона контрастирует аскетично-декламационная партия Моисея, чуждая традиционному оперному пению. В произведении широко представлено ораториальное начало. Хоровые эпизоды оперы с их монументальной полифонической графикой восходят к баховским «Страстям». Здесь выявляется глубинная связь Шёнберга с традицией австро-немецкой музыки.

Эта связь, равно как и наследование Шёнбергом духовного опыта европейской культуры в целом, вырисовывается со временем все явственнее. Здесь — источник объективной оценки шёнберговского творчества и надежда на то, что «трудное» искусство композитора найдет доступ к возможно более широким кругам слушателей.

Т. Левая

Источник: Творческие портреты композиторов, 1990 г.

Шёнберг, Арнольд (нем. Arnold Schönberg; 13 IX 1874, Вена — 13 VII 1951, Лос-Анджелес) — австрийский композитор, педагог, музыкальный теоретик и дирижёр. Глава так называемой новой венской школы.

Родился в семье небогатого купца. В детстве учился играть на скрипке и виолончели, тогда же начал сочинять музыку, но систематически композицией не занимался. Самостоятельно изучал музыку классиков. После окончания средней школы работал в банке, затем целиком посвятил себя музыке. Сильное воздействие на развитие Шёнберга как композитора оказал А. Цемлинский, дававший Шёнбергу уроки полифонии (1895–1900).

В 1895–99 Шёнберг руководил хором рабочих-металлистов в Штоккерау (около Вены). В 1901–03 — в Берлине, где дирижировал оркестром в кабаре литераторов (здесь Шёнберг познакомился с поэтами Р. Демелем, К. Леветцовым, Ф. Ведекиндом, О. Ю. Бирбаумом) и преподавал композицию в консерватории Штерна. С 1903 преподавал композицию в школе Е. Шварцвальд в Вене; его учениками были А. Берг, А. Веберн, Э. Веллес, X. Эйслер и др. Тогда же Шёнберг обобщил свои размышления над сущностью музыки и свой педагогический опыт в книге «Учение о гармонии» (1911).

С 1925 Шёнберг профессор композиции Прусской академии искусств Берлине; среди учеников — В. Циллиг, В. Гер, Н. Скалкотас, Р. Герхард, Г. Коуэлл. В 1933, с приходом к власти фашистов, Шёнберг был уволен с этого поста, уехал во Францию, затем в США, работал как педагог и композитор в Нью-Йорке и одновременно в Бостоне. С 1934 — в Лос-Анджелесе (в 1940 принял гражданство США).

Шёнберг начал творческий путь в традициях немецкой музыки конца 19 века. В струнном секстете «Просветлённая ночь» (1899), симфонической поэме «Пеллеас и Мелизанда» (1902–03) — первом крупном сочинении Шёнберга, в грандиозной по масштабам и составу исполнителей кантате «Песни Гурре» (1900–11), 1-м струнном квартете (1905) ощущается стремление к соединению поствагнеровского и брамсовского направлений, что было характерно для Шёнберга на протяжении всей его жизни.

В произведениях, созданных в конце 1-го десятилетия 20 века, — Камерной симфонии (1906), 2-м струнном квартете (1907–08), 15 стихотворениях из «Книги висячих садов» С. Георге (1908–09) — выявилось тяготение композитора к экспрессионизму. Напряжённый строй их музыки соответствует мироощущению поэтов и художников — экспрессионистов (в т. ч. О. Кокошки, который был другом Шёнберга).

Повышенная экспрессивность, болезненность и деформированность образов требовали крайне обострённых средств выразительности. Нагнетание напряжения без его разрешения обозначилось в 3 фортепианных пьесах, 5 пьесах для оркестра и особенно в монодраме «Ожидание» (все в 1909). Эти произведения ознаменовали начало т. н. атонального периода творчества Шёнберга. В них ярко проявились характерные черты музыки Шёнберга — мрачность, нервозность, отсутствие связей с бытовыми жанрами.

5 пьес для оркестра — цикл миниатюр с программными подзаголовками, каждая из которых отличается краткостью при применении большого состава оркестра. В пьесе «Краски», используя одно и то же диссонирующее созвучие, Шёнберг создал первый образец т. н. мелодии звуковых красок (Klangfarbenmelodie).

В монодраме «Ожидание» (для драматического сопрано и оркестра большого состава) сконцентрированы экспрессионистские устремления Шёнберга. Монодрама — монолог женщины, пришедшей в лес на свидание с возлюбленным и нашедшей его мёртвым. Для этого произведения характерна атмосфера эротики, неясных предчувствий. Сочинение производит впечатление грандиозной разработки, в которой первоначальный тематический материал едва поддаётся определению. Крайняя насыщенность музыкальной ткани диссонансами, речитативность вокальной партии, динамика ритмов, часто меняющиеся темпы создают впечатление непрерывно возрастающего напряжения.

В другом сценическом произведении этого периода — опере «Счастливая рука» (1913) туманно выражен социальный мотив (образ рабочего). Музыка оперы атональна, в сочинении применён говор хора, которому отведена роль комментатора действия.

Проблема взаимоотношения слова и музыки интересовала композитора всю жизнь. Он создал цикл мелодекламаций «Лунный Пьеро» (на стихи бельгийского поэта А. Жиро в переводе на немецкий язык О. Э. Хартлебена, посвящен драматической актрисе А. Цеме) для женского голоса и инструментального ансамбля (1912). Переход от оркестра большого состава к оркестру-ансамблю (что намечалось и до Шёнберга в симфонии «Песня о земле» Малера) означал для композитора отказ от симфонизма классического типа. Новой в цикле стала и трактовка голоса.

В этом произведении Шёнберг впервые применил т. н. речевую мелодию, речевой голос, речевое пение (Spreehgesang) — нечто среднее между свободным интонированием речи и пением (в партитуре «Лунного Пьеро» вокальная партия названа речитацией). Звуковысотность в речитации приблизительна, хотя и обозначена в партитуре (этот приём был создан под впечатлением исполнения песен в кабаре, при котором употребляются и речь, и шёпот). «Лунный Пьеро», в котором использованы все ресурсы т. н. свободной атональности, — кульминация атонального периода творчества Шёнберга.

Композитор искал новые принципы музыкальной конструкции. Вначале это была техника ряда (Reihen-Technik), которая допускала применение в ряду менее чем 12 звуков и их повторение, а затем — додекафония.

Первое сочинение, построенное целиком на основе додекафонии, — сюита для фортепиано (1921–1923), в которой Шёнберг воссоздавал формы и жанры традиционной инструментальной сюиты 17–18 вв. Сюита для 7 инструментов (1925) — единственное сочинение, в котором композитор процитировал народную песню («Annchen von Tharau»); её мелодия была включена в серию. Шёнберг сделал ряд обработок немецких народных песен, однако он не верил в возможность и целесообразность использования образцов народного творчества в качестве материала для создания крупных произведений.

Одно из наиболее значительных сочинений композитора, выдержанных в принципах додекафонии, — вариации для оркестра (1926–28). Шёнберг считал, что умение трансформировать материал является основой композиторского мастерства. Выработка им додекафонных приёмов письма во многом связана с его интересом к вариационности.

Стремление Шёнберга соединить бетховенские принципы напряжённости драматической трактовки сонатной формы с додекафонией проявилось в квинтете для духовых (1923–24), 3-м (1927) и 4-м (1936) струнных квартетах, в концертах с оркестром для скрипки (1934–36) и фортепиано (1942).

Однако додекафонная техника не давала возможности создать яркие музыкальные контрасты, не обеспечивала внутренней динамики развития. Как и всей музыке Шёнберга, этим произведениям свойствен преимущественно мрачный колорит (особенно концерту для скрипки с оркестром), свидетельствовавший о том, что самому Шёнбергу мир представлялся неуютным и враждебным человеку.

События 2-й мировой войны 1939–45 — грандиозность борьбы народов против фашизма, страдания людей, попавших под иго гитлеризма, гибель невинных жертв в концентрационных лагерях — заставили композитора отрешиться от тем обобщённо-философского содержания, трактуемых в идеалистическом, а порой даже мистическом духе, и обратиться к реальности.

«Ода Наполеону» (на стихи Дж. Байрона, для чтеца, струнного квартета и фортепиано) обличает рабство и убийство невинных людей. В этом сочинении додекафонная техника смыкается с тональными моментами.

Текст кантаты «Уцелевший из Варшавы» (для чтеца, хора и оркестра) воспроизводит рассказ одного из немногих людей, переживших трагедию варшавского гетто. Всё произведение строится на одной серии, от начального трубного восклицания, олицетворяющего зло, и до завершающей произведение молитвы (на подлинный древне-еврейский текст). Композитор сумел добиться огромной силы в отображении тревожной атмосферы, чувства опасности и неотвратимости гибели.

Интерес Шёнберга к философскому осмыслению действительности, данный сквозь призму библейского сюжета, воплотился наиболее ярко в незавершённой опере «Моисей и Аарон», начатой в начале 30-х гг. В опере с наибольшей силой сказались идеализм и непоследовательность мировоззрения Шёнберга. Композитор не видел выхода из противоречий реального мира, народ предстаёт в опере как масса, поддающаяся соблазнам благополучия, позволяющая легко увлечь себя на путь преступления и подчинения тёмным силам. Неверие в силы народа, изображение его как пассивной массы — следствие индивидуализма Шёнберга.

Вся музыка оперы строится на одной серии. Роль Моисея исполняет чтец в манере Sprechgesang, партия Аарона поручена певцу (тенору). В этом не только противопоставление персонажей, но и символическое олицетворение мысли и искусства. Большая роль отведена хору. Его трактовка охватывает все возможные способы вокального исполнения. Музыкальная фактура оперы отличается густотой сплетений полифонических линий. Большая роль в создании напряжённейшей драматургии оперы принадлежит оркестру (его тройной состав дополнен ансамблем на сцене).

Опера явилась одним из самых значительных творческих достижений Шёнберга, ярким выражением его духовного облика, продемонстрировав в то же время не только силу, но и слабость композитора.

Шёнберг был одним из тех художников, в произведениях которого с большой остротой отразились противоречия эпохи, преломлённые сквозь призму субъективного мироощущения. Шёнберг выразил в музыке многое из того, что волновало людей его времени. Он пытался противостоять злу и насилию, сохранить этические и эстетические ценности, которые казались ему вечными. Вместе с тем он не видел, что абстрактные протесты против зла не способны остановить зло.

Противоречивость личности и творчества композитора стали следствием его идеалистического мировоззрения и неприятия идеи социальной революции. Вера Шёнберга в этическую, орфическую силу музыки сочеталась с неверием в народ, который был его слушателем. Глубочайшая убеждённость в исключительности его художественных устремлений и создаваемых им музыкальных произведений уживалась в душе композитора с религиозными исканиями.

Шёнберг отразил в своём творчестве противоречия общества, в котором жил. Он стал выразителем того ограниченного мировоззрения и внутреннего беспокойства, которые были свойственны ряду представителей западно-европейской интеллигенции.

Автор драмы «Библейский путь» («Der biblische Weg», 1968).

Ю. Г. Кон

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.

• Список сочинений и литературы