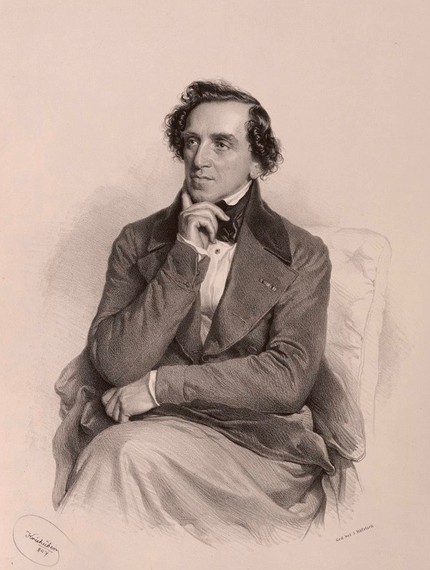

Судьба Джакомо Мейербера — крупнейшего оперного композитора XIX в. — сложилась счастливо. Он не должен был добывать себе на пропитание, как это делали В. А. Моцарт, Ф. Шуберт, М. Мусоргский и другие художники, ибо родился в семье крупного берлинского банкира. Он не отстаивал в юности свое право на творчество — его родители, люди весьма просвещенные, любившие и понимавшие искусство, делали все, чтобы дети получили самое блестящее образование. Лучшие учителя Берлина прививали им вкус к классической литературе, истории, языкам. Мейербер в совершенстве владел французским и итальянским, знал греческий, латынь, еврейский языки. Одаренными были и братья Джакомо: Вильгельм стал впоследствии известным астрономом, младший брат, рано умерший, был талантливым поэтом, автором трагедии «Струэнзе», к которой Мейербер впоследствии написал музыку.

Джакомо, старший из братьев, начал учиться музыке с 5 лет. Сделав громадные успехи, в 9 лет он выступает в публичном концерте с исполнением Концерта ре минор Моцарта. Его учителем становится знаменитый М. Клементи, а прославленный органист и теоретик аббат Фоглер из Дармштадта, прослушав маленького Мейербера, советует ему заниматься контрапунктом и фугой у своего ученика А. Вебера. Позже Фоглер сам приглашает Мейербера в Дармштадт (1811), куда к знаменитому педагогу съезжались ученики со всех концов Германии. Там Мейербер подружился с К. М. Вебером — будущим автором «Волшебного стрелка» и «Эврианты».

Среди первых самостоятельных опытов Мейербера — кантата «Бог и природа» и 2 оперы: «Клятва Иевфая» на библейский сюжет (1812) и комическая, на сюжет сказки из «Тысячи и одной ночи», «Хозяин и гость» (1813). Оперы были поставлены в Мюнхене и Штутгарте и успеха не имели. Критика упрекала композитора в сухости и отсутствии мелодического дара. Вебер утешал упавшего духом друга, а опытный А. Сальери посоветовал ему поехать в Италию, чтобы воспринять у ее великих мастеров грацию и красоту мелодий.

В Италии Мейербер проводит несколько лет (1816-24). На сценах итальянских театров царит музыка Дж. Россини, с триумфом проходят премьеры его опер «Танкред» и «Севильский цирюльник». Мейербер стремится усвоить новую манеру письма. В Падуе, Турине, Венеции, Милане идут его новые оперы — «Ромильда и Констанца» (1817), «Узнанная Семирамида» (1819), «Эмма Ресбургская» (1819), «Маргарита Анжуйская» (1820), «Изгнанник из Гренады» (1822) и, наконец, самая яркая опера тех лет «Крестоносец в Египте» (1824). Она имеет успех не только в Европе, но и в США, в Бразилии, некоторые отрывки из нее становятся популярными.

«Я не хотел подражать Россини», — утверждает и как бы оправдывается Мейербер, — «и писать по-итальянски, как это утверждают, но должен был так писать... в силу своего внутреннего влечения». Действительно, многие немецкие друзья композитора — и в первую очередь Вебер — не приветствовали эту итальянскую метаморфозу. Скромный успех итальянских опер Мейербера в Германии не обескураживал композитора. У него появилась новая цель: Париж — крупнейший в то время политический и культурный центр. В 1824 г. в Париж Мейербера приглашает не кто иной, как маэстро Россини, не подозревавший тогда, что делает шаг, роковой для своей славы. Он даже способствует постановке «Крестоносца» (1825), покровительствуя молодому композитору. В 1827 г. Мейербер переселяется в Париж, где находит свою вторую родину и где к нему приходит мировая слава.

В Париже конца 1820-х гг. бурлила политическая и художественная жизнь. Приближалась буржуазная революция 1830 г. Либеральная буржуазия исподволь готовила ликвидацию Бурбонов. Имя Наполеона окружено романтическими легендами. Распространяются идеи утопического социализма. Молодой В. Гюго в знаменитом предисловии к драме «Кромвель» провозглашает идеи нового художественного течения — романтизма. В музыкальном театре наряду с операми Э. Мегюля и Л. Керубини особенно популярны сочинения Г. Спонтини. Созданные им образы древних римлян в сознании французов перекликаются с героями наполеоновской эпохи. Звучат комические оперы Дж. Россини, Ф. Буальдье, Ф. Обера. Г. Берлиоз пишет свою новаторскую «Фантастическую симфонию». В Париж съезжаются прогрессивные литераторы других стран — Л. Берне, Г. Гейне.

Мейербер внимательно наблюдает парижскую жизнь, завязывает артистические и деловые контакты, посещает театральные премьеры, среди которых звучат два этапных для романтической оперы сочинения — «Немая из Портичи» («Фенелла») Обера (1828) и «Вильгельм Телль» Россини (1829). Знаменательной стала встреча композитора с будущим либреттистом Э. Скрибом, превосходным знатоком театра и вкусов публики, мастером сценической интриги. Результатом их сотрудничества стала романтическая опера «Роберт-дьявол» (1831), имевшая ошеломляющий успех. Яркие контрасты, живое действие, эффектные вокальные номера, оркестровая звукопись — все это становится характерным и для других опер Мейербера.

Триумфальная премьера «Гугенотов» (1836) окончательно подавляет всех его соперников. Громкая слава Мейербера проникает и на его родину — в Германию. В 1842 г. прусский король Фридрих-Вильгельм IV приглашает его генераль-музикдиректором в Берлин. В Берлинской опере Мейербер принимает к постановке «Летучего голландца» Р. Вагнера (дирижирует автор), приглашает в Берлин Берлиоза, Листа, Г. Маршнера, интересуется музыкой М. Глинки и исполняет трио из «Ивана Сусанина». В свою очередь Глинка пишет: «Оркестром управлял Мейербер, а надо сознаться, что он отличнейший капельмейстер во всех отношениях». Для Берлина композитор пишет оперу «Лагерь в Силезии» (главную партию исполняет знаменитая Ж. Линд), в Париже ставятся «Пророк» (1849), «Северная звезда» (1854), «Динoра» (1859). Последняя опера Мейербера «Африканка» увидела сцену через год после его смерти — в 1865 г.

В своих лучших сценических произведениях Мейербер выступает как крупнейший мастер. Первоклассное музыкальное дарование, особенно в области оркестровки и мелодии, не отрицали даже его оппоненты Р. Шуман и Р. Вагнер. Виртуозное владение оркестром позволяет ему достигать тончайших живописных и ошеломляющих драматических эффектов (сцена в соборе, эпизод сна, коронационный марш в опере «Пророк» или освящение мечей в «Гугенотах»). Не меньшее мастерство и во владении хоровыми массами.

Влияние творчества Мейербера испытали многие его современники, в т. ч. и Вагнер в операх «Риенци», «Летучий голландец» и отчасти — в «Тангейзере». Современников захватывала также политическая направленность опер Мейербера. В псевдоисторических сюжетах они видели борьбу идей сегодняшнего дня. Композитор сумел тонко почувствовать эпоху. Гейне, с энтузиазмом воспринимавший творчество Мейербера, писал: «Это человек своего времени, и время, которое всегда умеет выбирать своих людей, шумно подняло его на щит и провозгласило его господство».

Е. Ильева

Источник: Творческие портреты композиторов, 1990 г.

Мейербер, Джакомо (нем. Giacomo Meyerbeer; настоящие имя и фамилия — Якоб Либман Бер, Beer; 5 сентября 1791, Тасдорф, близ Берлина — 2 мая 1864, Париж, похоронен в Берлине) — композитор, пианист и дирижёр.

Родился в семье банкира, немецкого еврея Я. Г. Бера. Будучи наследником берлинского богача Мейера (деда по материнской линии), Мейербер присоединил его фамилию к своей. Музыкальные способности Мейербера проявились рано. С 6 лет он занимался у Ф. Лауска, с 1803 — у М. Клементи (фортепиано). Теорию музыки и композицию изучал под руководством К. Ф. Цельтера, затем Б. А. Вебера, с 1810 — аббата Г. Й. Фоглера, у которого жил несколько лет в Дармштадте. Здесь Мейербер познакомился с учениками Фоглера, в т. ч. с К. М. Вебером, дружба с которым продолжалась много лет. К. М. Вебер, Я. Г. Вебер, И. Б. Генсбахер, Мейербер и другие образовали «Гармонический союз» («Harmonischer Verein»), ставивший своей целью борьбу за новую музыку. В 1811 после исполнения оратории Мейербера «Бог и природа» он получил место придворного дармштадтского музыканта.

Неудачным оказался дебют его как оперного композитора. Опера «Клятва Иевфая» (1812, Мюнхен) потерпела фиаско, скромный успех сопутствовал и постановке комической оперы «Хозяин и гость» (1813, Штутгарт; в новой редакции под названием «Али-мелек, или Два калифа», 1814, Вена). Критика упрекала композитора в отсутствии мелодического дара, в банальности, тяжеловесности музыки. 1816–24 (по совету А. Сальери) Мейербер провёл в Италии, изучал партитуры Дж. Россини, овладевал принципами итальянской вокальной школы. Здесь написал оперы «Ромильда и Констанца» (1817, Падуя), «Узнанная Семирамида» (1819, Турин), «Эмма Ресбургская» (1819, Венеция), а также для миланского театра «Ла Скала» оперы «Маргарита Анжуйская» (1820) и «Изгнанник из Гренады» (1822).

Широкую известность принесла Мейерберу опера «Крестоносец в Египте», свидетельствующая о зрелости композитора (в 1825 с успехом пост. в Париже, Лондоне, через неск. лет — в США, Бразилии). Друзья Мейербера, в т. ч. К. М. Вебер, восприняли перемены в стиле композитора как измену отечественным традициям. Итальянизированные оперы Мейербера не имели успеха в Германии. В 1825 Мейербер по приглашению Россини, готовившего постановку его оперы «Крестоносец», посетил Париж.

В 1827–42 жил преимущественно во Франции. Изучал историю и обычаи страны, литературу, театр, а также вкусы и требования публики. В произведениях французских драматургов и оперных композиторов он нашёл новые творческие стимулы. Большую роль сыграло знакомство с драматургом Э. Скрибом (впоследствии его постоянным либреттистом). На его либретто были написаны оперы «Роберт-Дьявол» (1830), имевшая огромный успех, и «Гугеноты» (1835; в России вначале шла под названием «Гвельфы и гибеллины»), принесшая композитору мировую славу.

В 1842 по предложению прусского короля Фридриха Вильгельма IV Мейербер занял должность генерал-музик-директора театра «Королевские зрелища» в Берлине, где ставил оперы К. М. Вебера, Р. Вагнера («Летучий голландец»), выступал как дирижёр. В этот период написаны многие придворные сочинения «на случай» (праздничные кантаты, торжественные марши, танцы, сценические произв.). Среди них выделяются: опера «Лагерь в Силезии» (1844, с участием певицы Е. Линд, в дальнейшем постоянной исполнительницы женских партий в операх Мейербера) — своего рода попытка возродить традиции немецкого зингшпиля, и музыка к драме брата композитора — M. Бера «Струэнзе» (1846).

В 1846 Мейербер оставил пост генерал-музик-директора, возвратился в Париж, где в 1849 с большим успехом была поставлена его опера «Пророк» (в России шла под названием «Осада Гента», затем — «Иоанн Лейденский»). По предложению театра «Опера комик» он создал оперы «Северная звезда» (1854, в неё частично вошла музыка из «Лагеря в Силезии») и «Плоэрмельское прощение» («Динора», 1859). Им была начата также опера «Юность Гёте». В 1862–64 Мейербер работал над оперой «Африканка» (первоначальное название «Васко да Гама»; поставлена после смерти композитора).

Творчество Мейербера тесно связано с общим направлением франц. романтизма 30-40-х гг. В историю музыки он вошёл как основоположник большой оперы. Об эволюции его стиля в этом жанре свидетельствуют 4 наиболее значит. произв. — «Роберт-Дьявол», «Гугеноты», «Пророк» и «Африканка».

Уже в опере «Роберт-Дьявол», несмотря на известную дань легендарно-фантастической тематике немецкой оперы, ярко проявились новые черты: декоративность и эффектность драматически контрастных сцен, массивность оркестровки, разнообразие в трактовке вокальных партий. Здесь сформировалась и структура большой французской оперы: 5-актный спектакль, обогащённый драматически-действенными хоровыми и балетными номерами.

Законченное выражение этот жанр нашёл в опере «Гугеноты» (по «Хронике Карла IX» Мериме): Мейербер создал монументальный спектакль на историко-героический сюжет, сочетающий черты социальной трагедии и личной драмы. Однако развитие основной идеи осложнено многими второстепенными эпизодами (одна из характерных черт французской большой оперы).

В опере «Пророк» героический сюжет (из истории борьбы крестьян с феодалами в 16 в.) получил поверхностную, в известной мере даже реакционную трактовку. Обилие внешних, декоративных эффектов снижает значение выбранной темы. В «Пророке» проступают черты начинающегося кризиса этого типа оперы.

Наиболее противоречивое произведение — «Африканка» (Мейербер работал над ней, с перерывами, более четверти века; ещё в 1837 Скриб написал либретто, которое не удовлетворило Мейербера, в 1853 либреттист сделал новый вариант текста). Задумав её первоначально как большую оперу на исторический сюжет (в основе — подлинные исторические события: борьба Васко да Гама с католической инквизицией), Мейербер впоследствии усилил лирические и экзотические мотивы, выдвинув на первый план личную драму героев. Несмотря на отдельные музыкальные находки, композитору не удалось создать произведение единого стиля.

Музыкальный язык Мейербера сложился под влиянием различных национальных культур. Современники композитора не без основания говорили об эклектизме его искусства, о сочетании в его музыке итальянской мелодии, немецкой гармонии, французской ритмики (за это его критиковали Р. Шуман, Р. Вагнер, А. Н. Серов). Однако эклектизм творчества Мейербера — сложное, исторически закономерное явление: чуткий к веяниям времени художник, Мейербер творчески ассимилировал многие прогрессивные тенденции музыкального искусства и объединил в своём стиле различные национальные черты.

Противоречивость творчества Мейербера проявляется в композиционных принципах, в использовании музыкальных выразительных средств. Историко-социальные мотивы нередко трактуются с внешней стороны как красочный фон для развития лирической сферы. Характерное для французской романтической драмы стремление к местному и историческому колориту в операх Мейербера приобретает условное выражение, подчиняясь лишь принципу театрального эффекта. Шаблонными становятся у него некоторые композиционные приёмы, переходящие из одной оперы в другую.

Однако творчество Мейербера — значительный этап в развитии европейского оперного искусства 19 века. Вокальный и оркестровый стиль его блестящ и красочен, музыкальные характеристики выпуклы, большие ансамбли динамичны, развитие целого подчиняется чёткой музыкально-драматургической линии с выделением общей кульминации и узловых моментов каждого акта. Мейербер — мастер большой оперной формы.

Отдельные находки в области оркестровки, гармонии, мелодии, ритмики заметно обогатили романтическую оперу 19 века. Он обладал чувством оркестрового колорита: использовал эффектные, красочные звучания (орган, колокол, военный оркестр на сцене), расширил роль отдельных, редко применявшихся в его время инструментов (бас-кларнет, контрафагот), партитуры Мейербера изобилуют интересными тембровыми находками.

Стиль большой оперы Мейербера оказал значительное воздействие на французскую и другие национальные школы 19 века. Его влияние испытали Г. Доницетти, Дж. Верди, Р. Вагнер (в первой его опере «Риенци»), отдельные мейерберовские черты усматриваются в творчестве А. Н. Серова («Юдифь», «Рогнеда»), П. И. Чайковского («Орлеанская дева»). Однако в дальнейшем развитии передового оперного искусства наступила реакция против «мейерберовщины» с её внешними эффектами в ущерб правдивости и эмоциональной естественности.

Сочинения:

оперы — Клятва Иевфая (Обет Иевфая, Jephtas Gelübde, 1812, Мюнхен), Хозяин и гость, или Из шутки дело (Wirth und Gast oder Aus Scherz Ernst, 1813, Штутгарт; под назв. Два калифа, Die beyden Kalifen, 1814, «Кернтнертортеатр», Вена; под назв. Алимелек, 1820, Прага и Вена), Бранденбургские ворота (Das Brandenburger Tor, 1814, не пост.), Бакалавр из Саламанки (Le bachelier de Salamanque, 1815 (?), не оконч.), Студент из Страсбурга (L’etudiant de Strasbourg, 1815 (?), не оконч.), Роберт и Элиза (1816, Палермо), Ромильда и Констанца (мелодрама, 1817, Падуя), Узнанная Семирамида (Semiramide riconsciuta, 1819, т-р «Реджо», Турин), Эмма Ресбургская (1819, т-р «Сан-Бенедетто», Венеция; под назв. Эмма Лестер, или Голос совести, Emma von Leicester oder Die Stimme des Gewissens, 1820, Дрезден), Маргарита Анжуйская (1820, т-р «Ла Скала», Милан), Альманзор (1821, не оконч.), Изгнанник из Гренады (L’esule di Granada, 1822, т-р «Ла Скала», Милан), Крестоносец в Египте (Il crociato in Egitto, 1824, т-р «Фениче», Венеция), Инес ди Кастро, или Педро Португальский (Ines di Castro о sia Pietro di Portogallo, мелодрама, 1825, не оконч.), Роберт-дьявол (Robert le Diable, 1831, «Корол. академия музыки и танца», Париж), Гугеноты (Les Huguenots, 1835, пост. 1836, там же; в России под назв. Гвельфы и гибеллины), Придворный праздник в Ферраре (Das Hoffest von Ferrara, праздничное представление к придв. карнавальному костюмированному балу, 1843, Корол. дворец, Берлин), Лагерь в Силезии (Ein Feldlager in Schlesien, 1844, «Корол. зрелища», Берлин), Ноэма, или Раскаяние (Noèma ou Le repentir, 1846, не оконч.), Пророк (Le prophète, 1849, «Корол. академия музыки и танца», Париж; в России под назв. Осада Гента, затем — Иоанн Лейденский), Северная звезда (L’étoile du nord, 1854, т-р «Опера комик», Париж; использована музыка оперы Лагерь в Силезии), Юдифь (1854, не оконч.), Плоэрмельское прощение (Le pardon de Ploërmel, первонач. назв. Искатель клада, Le chercheur du tresor; также под назв. Динoра, или Паломничество в Плоэрмель, Dinorah oder Die Wallfahrt nach Ploermel; 1859, т-р «Опера комик», Париж), Африканка (первонач. назв. Васко да Гама, 1864, пост. 1865, «Гранд-Опера», Париж);

дивертисмент — Переправа через реку, или Ревнивая женщина (Le passage de la riviere ou La femme jalouse; также под назв. Рыбак и молочница, или Много шуму из-за поцелуя, 1810, т-р «Корол. зрелища», Берлин); оратория — Бог и природа (Gott und die Natur, 1811); для оркестра — Праздничный марш на коронацию Вильгельма I (1861) и др.; хоры — Псалм 91 (1853), Stabat Mater, Miserere, Те Deum, псалмы, гимны для солистов и хора (не опубл.); для голоса с фортепиано — св. 40 песен, романсов, баллад (на стихи И. В. Гёте, Г. Гейне, Л. Рельштаба, Э. Дешана, М. Бера и др.); музыка к спектаклям драматического театра, в т.ч. Струэнзе (драма М. Бера, 1846, Берлин), Юность Гёте (La jeunesse de Goethe, драма А. Блаза де Бюри, 1859, не пост.).

Литература: Соллертинский И. И., Д. Мейербер и его наследие, в кн.: «Гугеноты?», Л., 1935; его же, Джакомо Мейербер, Л., 1936, переизд., M., 1962 (см. также кн.: Соллертинский И. И., Музыкально-исторические этюды, Л., 1956; его же, Исторические этюды, Л., 1963); Кремлев Ю., Джакомо Мейербер. Очерк жизни и творчества, Л., 1936; Хохловкина А., Западноевропейская опера. Конец XVIII — первая половина XIX в. Очерки, M., 1962, с. 350–66; Roch Fr., Notice biographique sur G. Meyerbeer, P., 1845; Liszt F., Scribe und Meyerbeers «Robert le diable», «NZfM», 1854, 16 juni; то же, в его кн.: Gesammelte Schriften, Bd 3, Lpz., 1881 (рус. пер. с прим. A. H. Серова — «Роберт» Скриба и Мейербера, «Музыкальный и театральный вестник», 1856, No 3–5; см. также: Лист Ф., Избр. статьи, M., 1959); его же, «Les Huguenots», Gesammelte Schriften, Bd 2, Lpz., 1881; Lassa1e A. de, Meyerbeer, R., 1864; Rougin A., Meyerbeer, R, 1864, Blaze de Bury H., Meyerbeer, R., 1865; Hanslick E., Die Moderne Oper, В., 1875; Коhut A., Meyerbeer, Lpz., (1890); Сurzon H. de, Meyerbeer, R., (1910); Hеrvey A., Meyerbeer and his music, L., 1913; Dauriac L. A., Meyerbeer, R., 1913, 1921, Kapp J., Giacomo Meyerbeer, В., (1920), 1932, Istel E., Meyerbeer’s Way to mastership, «MQ», 1926, (v.) 12; Сооk I. F., Meyerbeer, Philadelphia, 1929; Becker H., Der Fall Heine-Meyerbeer, В., 1958.

A. M. Галкина

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.

Творческий путь Джакомо Мейербера →

Французская музыкальная культура в 1-й половине XIX века →