• Список сочинений и литература

Я наконец в искусстве безграничном

Достигнул степени высокой.

Слава мне улыбнулась; я в сердцах людей

Нашел созвучия своим созданьям.

А. Пушкин. Моцарт и Сальери

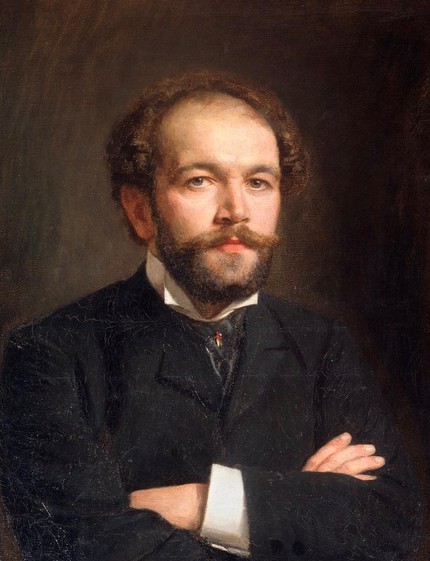

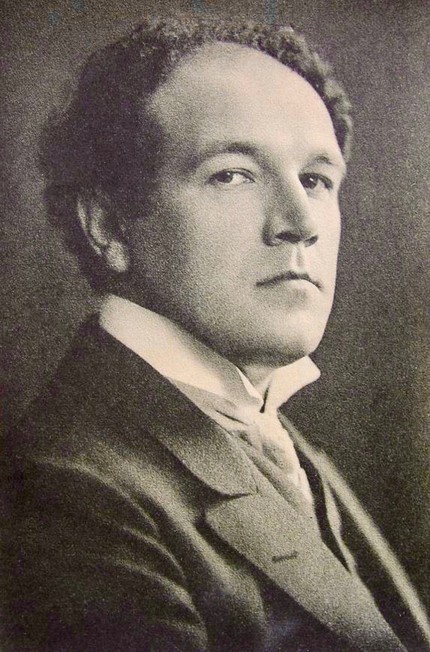

Николай Метнер занимает особое место в истории русской и мировой музыкальной культуры. Художник самобытной индивидуальности, замечательный композитор, пианист и педагог, Метнер не примыкал ни к одному из музыкальных стилей, характерных для первой половины XX в. Приближаясь отчасти к эстетике немецких романтиков (Ф. Мендельсон, Р. Шуман), а из русских композиторов — к С. Танееву и А. Глазунову, Метнер был вместе с тем художником, устремленным к новым творческим горизонтам, его многое роднит с гениальным новаторством И. Стравинского и С. Прокофьева.

Метнер происходил из семьи, богатой художественными традициями: мать — представительница знаменитого музыкального рода Гедике; брат Эмилий был философом, литератором, музыкальным критиком (псевдоним Вольфинг); другой брат, Александр, — скрипачом и дирижером. В 1900 г. Н. Метнер блистательно окончил Московскую консерваторию по классу фортепиано В. Сафонова. Одновременно он изучал и композицию под руководством С. Танеева и А. Аренского. Его имя записано на мраморную доску Московской консерватории.

Творческий путь Метнер начал успешным выступлением на III Международном конкурсе им. А. Рубинштейна (Вена, 1900) и первыми же своими сочинениями завоевал признание как композитор (фортепианный цикл «Картины настроений» и др.). Голос Метнера — пианиста и композитора — был сразу услышан наиболее чуткими музыкантами. Наряду с концертами С. Рахманинова и А. Скрябина авторские концерты Метнера являлись событиями музыкальной жизни как в России, так и за рубежом. М. Шагинян вспоминала, что эти вечера «были для слушателей праздником».

В 1909-10 и 1915-21 гг. Метнер был профессором Московской консерватории по классу фортепиано. Среди его учеников — многие известные впоследствии музыканты: A. Шацкес, Н. Штембер, Б. Хайкин. Советами Метнера пользовались B. Софроницкий, Л. Оборин. В 20-х гг. Метнер состоял членом МУЗО Наркомпроса и часто общался с А. Луначарским.

С 1921 г. Метнер живет за рубежом, концертирует в странах Европы и в США. Последние годы жизни вплоть до своей кончины он прожил в Англии. Все годы, проведенные за рубежом, Метнер оставался русским художником. «Мечтаю попасть на родную почву и поиграть перед родной аудиторией», — писал он в одном из последних своих писем.

Творческое наследие Метнера охватывает более 60 опусов, большинство из которых представлено фортепианными сочинениями и романсами. Дань крупной форме Метнер отдал в своих трех фортепианных концертах и в Концерте-балладе, камерно-инструментальный жанр представлен фортепианным Квинтетом.

В своих произведениях Метнер является глубоко самобытным и истинно национальным художником, чутко отразившим сложные художественные веяния своей эпохи. Его музыке присуще ощущение духовного здоровья и верности лучшим заветам классики, хотя композитору довелось преодолеть немало сомнений и выражаться порой усложненным языком. Здесь напрашивается параллель между Метнером и такими поэтами его эпохи, как А. Блок и Андрей Белый.

Центральное место в творческом наследии Метнера занимают 14 фортепианных сонат. Поражающие вдохновенной изобретательностью, они заключают в себе целый мир психологически углубленных музыкальных образов. Им свойственна широта контрастов, романтическая взволнованность, внутренне сосредоточенное и вместе с тем душевно согретое раздумье.

Некоторые из сонат носят программный характер («Соната-элегия», «Соната-сказка», «Соната-воспоминание», «Романтическая соната», «Грозовая соната» и др.), все они очень разнообразны по форме и музыкальной образности. Так, например, если одна из самых значительных эпических сонат (ор. 25) является истинной драмой в звуках, грандиозной музыкальной картиной претворения философского стихотворения Ф. Тютчева «О чем ты воешь, ветр ночной», то «Соната-воспоминание» (из цикла «Забытые мотивы» ор. 38) проникнута поэзией задушевной русской песенности, нежной лирикой души.

Очень популярна группа фортепианных сочинений, названная «сказками» (жанр, созданный Метнером) и представленная десятью циклами. Это собрание лирико-повествовательных и лирико-драматических пьес с самой разнообразной тематикой («Русская сказка», «Лир в степи», «Рыцарское шествие» и т. п.). Не менее известны 3 цикла фортепианных пьес под общим названием «Забытые мотивы».

Монументальны и приближаются к симфониям фортепианные концерты Метнера, лучшим из них является Первый (1921), образы которого навеяны грозными потрясениями первой мировой войны.

Романсы Метнера (более 100) разнообразны по настроению и очень выразительны, чаще всего это сдержанная лирика углубленно философского содержания. Написаны они обычно в форме лирического монолога, раскрывающего душевный мир человека; многие посвящены картинам природы. Любимыми поэтами Метнера были А. Пушкин (32 романса), Ф. Тютчев (15), И. В. Гете (30). В романсах на слова этих поэтов особенно рельефно выступают оригинально развиваемые композитором такие новые черты камерной вокальной музыки начала XX в., как тонкая передача речевой декламации и огромное, подчас решающее значение роли фортепианной партии. Метнер известен не только как музыкант, но и как автор книг о музыкальном искусстве: «Муза и мода» (1935) и «Повседневная работа пианиста и композитора» (1963).

Творческие и исполнительские принципы Метнера оказали значительное влияние на музыкальное искусство XX в. Его традиции развивали я развивают многие видные деятели музыкального искусства: А. Н. Александров, Ю. Шапорин, В. Шебалин, Е. Голубев и др. Музыку Метнера исполняли и исполняют крупнейшие музыканты: С. Рахманинов, С. Кусевицкий, М. Оленина-д’Альгейм, Г. Нейгауз, С. Рихтер, И. Архипова, Е. Светланов и др.

Путь отечественной и современной мировой музыки так же невозможно представить себе без Метнера, как невозможно представить его себе без его великих современников С. Рахманинова, А. Скрябина, И. Стравинского и С. Прокофьева.

О. Томпакова

Источник: Творческие портреты композиторов, 1990 г.

Метнер Николай Карлович (24 XII 1879 (5 I 1880), Москва — 13 XI 1951, Лондон) — русский композитор и пианист.

В 1900 окончил Московскую консерваторию по классу фортепиано В. И. Сафонова (ранее учился у П. А. Пабста и В. Л. Сапельникова). Теорию музыки изучал под руководством А. С. Аренского и С. И. Танеева. Был удостоен почётного отзыва как пианист на Международном конкурсе композиторов и пианистов им. А. Г. Рубинштейна (1900, Вена). Концертировал в России, с 1904 — также за рубежом, исполняя преимущественно собственные сочинения и отдельные произведения Л. Бетховена, Р. Шумана, Ф. Шопена, П. И. Чайковского. Выступал в ансамбле с певицами М. А. Олениной-Д’Альгейм, М. А. Дейша-Сионицкой и др. В 1909-10 и 1915-21 был профессором Московской консерватории.

В 1921 уехал за границу, гастролировал во Франции, Германии, Англии, Польше, а также США и Канаде (1924-25 и 1929-30). В 1927 приезжал в СССР, концертировал (программа из своих произведений) в Москве, Ленинграде, Киеве, Харькове, Одессе. С 1936 жил в Англии, где его творчество пользовалось признанием.

Находясь за рубежом, Метнер продолжал считать себя русским музыкантом и заявлял: «эмигрантом по существу никогда не был и не стану» (из письма П. И. Васильеву от 13 авг. 1931). Глубоко потрясло его нападение гитлеровской Германии на СССР: «...Москва переживается мною, как будто я нахожусь там, а не здесь» (из письма к И. Э. и Э. Д. Пренам от 27 окт. 1941). 5 июня 1944 он выступил в концерте в пользу Объединённого комитета помощи Советскому Союзу в Лондоне, где его музыка прозвучала рядом с сочинениями М. И. Глинки, П. И. Чайковского, Д. Д. Шостаковича. В последние годы жизни Метнер вынужден был из-за болезни сердца отказаться от концертных выступлений.

Творчество Метнера связано почти исключительно с камерными жанрами. Основное место занимают камерные фортепианные и вокальные произведения. Только в 3 концертах для фортепиано с оркестром он выходит за пределы камерных средств. Написал также Квинтет для фортепиано и смычковых инструментов, 3 сонаты и несколько небольших пьес для скрипки и фортепиано.

Метнер наряду с С. В. Рахманиновым и А. Н. Скрябиным — крупнейший мастер русской фортепианной музыки начала 20 в. С этими художниками Метнера роднит общий патетически приподнятый тон музыки, напряжённость экспрессии, склонность к резким эмоциональным контрастам, что Б. В. Асафьев охарактеризовал словами «повышенная эмоциональная температура».

Источником душевной встревоженности и беспокойства у Метнера было смутное предчувствие назревающих социальных перемен. На экземпляре фортепианной пьесы «Отрывок из трагедии» (1904) рукой автора написано: «предчувствие революции».

Вместе с тем творчеству Метнера присущи специфические черты, определившие его своеобразное место в музыке 20 века. Романтическая взволнованность и острота лирического чувства соединяются у него с суровым, сосредоточенным интеллектуализмом.

Стремление к рационалистической строгости и углублённости выражения было воспринято Метнером отчасти от Танеева. Но круг образов и настроений метнеровского творчества более ограничен и субъективен, отмечен печатью интимной камерности; с другой стороны, в нём нет той непосредственной общительности, открытости чувства, которая определила исключительную популярность и широту воздействия музыки Рахманинова — композитора, во многом близкого Метнеру и связанного с ним долголетней дружбой.

Сочетание классических и романтических традиций у Метнера часто давало повод сравнивать его с И. Брамсом (современники называли Метнера «русским Брамсом»). Он стремился опираться в своём творчестве на наследие В. А. Моцарта, Л. Бетховена, Р. Шумана, Р. Вагнера. Резко отрицательно относился к новым течениям в музыке 20 в. Р. Штраус, по его словам, стоял «на последней черте музыки».

Свой взгляд на судьбу музыки в современном мире Метнер изложил в книге «Муза и мода» (1935). Справедливо обличая явления духовного распада и оскудения в новейшем буржуазном искусстве, указывая на утрату им своего высокого идейного и нравственно-воспитательного значения, Метнер не видел здоровых, позитивных начал, которые могли бы противостоять этому «модернистическому хаосу». Это привело его к пессимистическому выводу о гибели музыки. Демонстративное отстранение от всех новых исканий было причиной его творческого одиночества, особенно остро ощущавшегося композитором в последний период жизни.

Несмотря на традиционализм, Метнер обладал очень определённой индивидуальной манерой музыкального письма. Основной стилистический принцип его творчества заключался, по собственному определению композитора, в «сложности согласований» при простоте отдельных элементов. Так, оставаясь в рамках тональной гармонии, он усложняет последования аккордов, допускает неожиданные сдвиги и отклонения.

Сложность, изощрённость мелодии, высокая степень полифонизации фактуры придают его музыке характер «графичности», преобладания рисунка над колоритом. В этом отношении Метнер связан с неоклассическими тенденциями, возникающими как реакция против красочных излишеств позднего романтизма и импрессионизма. Метнеру не была чужда простая, безыскусственная мелодичность, иногда близкая интонационному строю русской народной песни. Но в ходе развития подобные мелодические построения «обвиваются» у него сложной сетью фигурации и как бы растворяются в сплетении орнаментальных линий.

Излюбленными жанрами фортепианного творчества Метнера являются соната и сказка. Его 13 сонат очень разнообразны по форме и характеру музыки. Метнер свободно трактует сонатный цикл, отступая от обычного для классической сонаты количества и расположения частей. В целом он следовал определившейся уже у романтиков тенденции к взаимопроникновению отдельных элементов цикла и непрерывности развития. Полный 4-частный цикл содержит только соната f-moll op. 5 (самая ранняя). В остальных случаях число частей сокращается, разветвлённая система мотивно-тематических связей (как в большой сонате e-moll op. 25 No 2) способствует их тесному сближению.

Некоторые сонаты имеют особые заголовки, связанные с образным строем музыки или жанровым характером произведений («Соната-элегия». «Соната-сказка», «Соната-баллада», «Соната-воспоминание», «Грозовая соната»). Широтой масштабов и драматической образностью музыки отличаются сонаты g-moll op. 22, e-moll op. 25. Поэтическим комментарием ко второй из них служит стихотворение Ф. И. Тютчева «О чём ты воешь, ветр ночной», взятое композитором в качестве эпиграфа. Известное сходство с нею есть в «Грозовой сонате» f-moll op. 53, которую Метнер назвал «самым современным» из своих сочинений, «ибо в ней отражается грозовая атмосфера современных событий» (из письма к А. А. и Е. В. Сванам от 9 авг. 1933).

К другому типу относятся сжатые, лаконичные одночастные сонаты преимущественно лирического характера («Сонатная триада» ор. 11, «Соната-воспоминание» из 1-го цикла «Забытые мотивы» ор. 38). Родственны им но характеру небольшие и сравнительно простые по изложению 2- и 3-частные сонаты типа сонатины («Соната-сказка» c-moll op. 25 No 1, «Соната-идиллия» C-dur op. 56).

В сказках лирическое начало соединяется с эпически- повествовательным, порой драматическим. Некоторые из них имеют программные заголовки («Сказка эльфов» ор. 48, «Сказка о птицах», «Шарманщик», «Нищий» из серии ор. 54). Иногда их замысел навеян произведениями классической литературы или драматургии («Песнь Офелии» ор. 14 No 1, «Лир в степи» ор. 35 No 4). Но программный элемент выражен обычно в самой общей форме и не получает детального выражения в музыке. В основном это лирические повествования.

Кроме сказок, Метнеру принадлежат разнообразные по настроению лирико-характеристические пьесы романтического типа, часть которых объединена в три цикла «Забытые мотивы».

Концерты Метнера, проникнутые взволнованным драматическим пафосом (особенно 1-й, c-moll op. 33), обнаруживают известное влияние рахманиновского монументального пианизма, но им не достаёт симфонической широты и напряжённости развития, манера фортепианного письма порой слишком детализирована.

В романсах Метнера отразились некоторые характерные тенденции камерной вокальной музыки начала 20 века: большое внимание к передаче декламационных оттенков текста, усиление роли фортепианной партии. Метнер требовательно подходил к отбору поэтических текстов. Его любимыми поэтами были А. С. Пушкин (32 романса), Ф. И. Тютчев (15 романсов), И. В. Гёте (30 романсов). Им написан также ряд романсов на сл. М. Ю. Лермонтова, А. А. Фета, Г. Гейне. И. Эйхендорфа и др.

Среди лучших романсов — «Бессонница» (сл. Тютчева), «Похоронная песня», «Цветок засохший» (сл. Пушкина), в которых композитору удалось найти верные средства для воплощения поэтического содержания. Вместе с тем чрезмерная детализация в передаче текста порой приводит к некоторой искусственности вокальной декламации, фортепианная партия бывает слишком перегружена.

Ю. В. Келдыш

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.

• Список сочинений и литература

• Фортепианное творчество

• Сонаты для фортепиано

• «Сказки» для фортепиано