Piano Concerto (G-dur)

Какими могут стать произведения, которые создаются одновременно? Логично предположить, что они будут сходны друг с другом, как братья-близнецы – или хотя бы их образное содержание станет родственным. Но так бывает не всегда, и яркий тому пример – Концерт для фортепиано с оркестром № 1 соль мажор. Морис Равель работал над ним параллельно со Вторым концертом, создававшимся для Пауля Витгенштейна – пианиста, утратившего правую руку во время Первой мировой войны, и мрачные воспоминания о войне сполна отразились в Концерте № 2. Но Первый фортепианный концерт совсем иной. Его облик весьма метко охарактеризовал сам композитор в интервью, данном им английской газете «Daily Telegraph» в 1931 г. Равель отметил, что инструментальному концерту не обязательно воплощать глубокие мысли и драматические образы – он может быть и блестящим, и даже веселым. Другая важная черта произведения, на которой заострил внимание композитор – это появление элементов джаза.

Характеризуя пианистическую манеру своих фортепианных концертов вообще и Первого в частности, Морис Равель согласился с известным утверждением, что некоторые классики создавали свои концерты не для фортепиано, а вопреки ему – и, как считал Равель, к его произведениям это относится в полной мере. Фортепианная фактура, присущая Первому концерту, заставляет вспомнить о более ранних сочинениях композитора – сюите «Гробница Куперена», «Благородных и сентиментальных вальсах» – но в соль-мажорном Концерте появляется нечто новое, что можно охарактеризовать как «очаровательную простоту». Здесь нет октав, пассажей в широком расположении и прочих сложных пианистических приемов, которые можно встретить в других произведениях Равеля. В данном случае предпочтение отдается простым или немного усложненным гаммаобразным и арпеджированным пассажам – создается впечатление, что композитор вернулся в начало XIX столетия, когда еще не было Шопена. Тем не менее, сочинение не производит впечатления упрощенности, тем более – примитивности, оно слишком остроумно для этого.

Являя собой яркий образец неоклассицизма, Первый концерт очаровывает своим изяществом, необычностью и в то же время уравновешенностью тембровых сочетаний, оригинальностью сопоставлений солирующего фортепиано и оркестра.

В начале первой части флейта-пикколо на фоне жизнерадостной фортепианной фигурации легко и непринужденно проводит главную партию, напоминающую баскские народные наигрыши. В противопоставляемой ей кантиленной побочной партии можно услышать нечто джазовое, особенно в сольном эпизоде фортепиано. Выразительная мелодия, излагаемая солирующим фаготом, заканчивает экспозиционный раздел. В разработке главную роль играет токкатное движение, в котором некоторые музыканты усматривали подражание стуку колес поезда. Разработка могла бы напоминать этюд, если бы периодически вторгающиеся ритмические перебои не вносили разнообразие в музыкальное развитие. Прозрачная оркестровая фактура придает разработке особое изящество. Фактура усложняется в репризном разделе, который по форме сочетает черты собственно репризы и разработки. Появляются политональные сочетания, эффектные пассажи деревянных духовых и другие красочные детали. К концу первой части возвращается токкатное движение, но тембровые краски в большей степени напоминают первоначальное изложение главной партии, и это придает форме первой части особую стройность.

Вторая часть – медленная – средоточие лирической стихии. Она напоминает излияние чувств, которое человек может позволить себе только наедине с собой. Открывается вторая часть развернутым сольным «высказыванием» фортепиано. Мелодия, исполненная светлой печали, завораживает своей широтой. Весьма разнообразная по ритму, она захватывает широкий диапазон. Оркестр подключается во втором разделе, но композитор очень экономно и даже осторожно использует его средства. Особенно выразительными кажутся реплики духовых инструментов. Лишь однажды в спокойное течение музыки вторгаются тревожные пассажи фортепиано, изобилующие диссонансами.

В финале – стремительном и блестящем – Равель требовал от исполнителей идеальной ровности темпа. В третьей части выделяются два раздела. Первый представляет собой токкату с элементами джаза, в которой оркестр лишь слегка поддерживает пианиста. Второй раздел, напоминающий тарантеллу, расцвечен регистровыми контрастами и эффектными бросками в фортепианной партии.

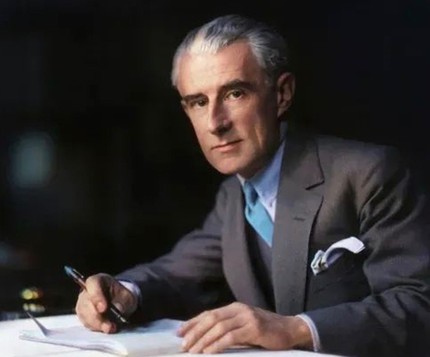

Концерт № 1 впервые прозвучал в январе 1914 г. в Париже. Солировала Маргарита Лонг, дирижировал сам композитор. Первый фортепианный концерт Мориса Равеля – наряду с «Рапсодией на темы Паганини» Сергея Васильевича Рахманинова, Концертом № 2 Белы Бартока и Концертом № 3 Сергея Сергеевича Прокофьева – по праву считается одним из лучших концертов для фортепиано с оркестром, созданных в 1920-х – 1930-х гг.

Вслед за «Болеро» последовал еще один — последний взлет равелевского гения, подарившего миру два замечательных концерта для фортепиано с оркестром. Работа над ними так захватила композитора, что он оставил — как ему тогда казалось, на время — замысел большой историко-героической оратории «Жанна д'Арк».

Равель принялся за работу сразу по возвращении домой из поездки по США. Сначала он вернулся к идее о концертной пьесе на баскские темы, которая, возможно, стала зерном будущего Концерта. Впрочем, трудно говорить об этом с полной определенностью — планы композитора неоднократно менялись. Известно, например, что сначала он предполагал завершить Концерт рр и трелями, а на самом деле закончил его f октавами.

Работая одновременно над двумя концертами, Равель находил в этом особый интерес, увлекался поисками различных решений в рамках одного жанра, к тому же впервые входившего в сферу его творческого внимания. Второй концерт сочинялся по заказу австрийского пианиста Пауля Витгенштейна, потерявшего на войне правую руку, но продолжавшего выступать на эстраде. Он был заинтересован в обогащении скудного репертуара для одной левой руки, хотел играть с оркестром. Задание было сложным и необычным, но это только воодушевило фантазию Равеля, любившего преодолевать трудности, причем нередко создаваемые им самим.

Пианист обратился с аналогичной просьбой также к С. Прокофьеву и Р. Штраусу, и оба они также написали по концерту. Из этих трех произведений по-настоящему репертуарным стало лишь равелевское, полностью сохранившее значение и для нашего времени. Впрочем, это относится и к Первому концерту — оба вошли в репертуар многих пианистов.

В 1931 году лондонская газета «Daily Telegraph» попросила Равеля поделиться мыслями о его концертах. Он охотно согласился и, подчеркнув, что оба «были... задуманы и написаны одновременно», остановился на каждом в отдельности. Первый — «концерт в точном смысле этого слова; он написан в духе концертов Моцарта или Сен-Санса». По мнению Равеля, музыка произведения этого жанра «может быть веселой и блестящей; не обязательно, чтобы она претендовала на глубину или драматизм». Он коснулся также проблемы пианизма, напомнив: «О концертах некоторых великих композиторов-классиков говорят, что они созданы не для рояля, а вопреки роялю», считая такое суждение обоснованным. Далее он счел необходимым указать на наличие элементов джазовой музыки в Концерте G-dur, сравнивая его в этом отношении со скрипичной сонатой.

Говоря о Втором концерте, Равель указывал на важное значение проблемы фактуры: «В произведениях такого рода важно, чтобы музыкальная ткань не казалась облегченной, но, напротив, звучала бы как исполняемая двумя руками. Поэтому я и приблизился в нем к пышному и помпезному стилю музыки традиционного концерта». Композитор говорит о монументальности фактуры, особенно примечательной в произведении, написанном для одной левой руки.

Равель прав, указывая на различие характера своих концертов. Но конечно, он не мог определить их место в истории и развитии жанра. Сейчас ясно, что вместе с Третьим концертом Прокофьева, Вторым Бартока и «Рапсодией на тему Паганини» Рахманинова они принадлежат к числу наиболее значительных произведений этого рода, написанных в 20-е—30-е годы. Концерты завершили эволюцию композитора, он поднялся на последнее жизненное плато, полностью сохранив творческую силу и непогрешимость мастерства, которыми пленяют слушателя равелевские шедевры.

Жиль-Марше писал, что парижская публика заметно охладела в 20-е годы к концертно-симфоническому жанру, предпочитая произведения, навеянные поэтическими либо философскими мотивами. Стравинский и Прокофьев нарушили это предубеждение, показали преимущество композитора, выступающего на эстраде с исполнением своего произведения. Возможно, что их пример воодушевил Равеля, впрочем, отказавшегося от намерения играть свои концерты публично.

По сжатости изложения, да, пожалуй, и по характеру музыки, Концерт G-dur мог бы быть назван концертино. Дело не только в размерах, но и в самом типе изложения тематического материала и его разработки. Это один из примеров равелевского неоклассицизма, выступающего здесь в особой легкости почерка, живости и остроумии музыки. В Концерте проявились также и некоторые общие черты, связанные с устремленностью развития стиля. Можно напомнить о «Каприччио» Стравинского (там — по собственным словам композитора — моделью являлась концертная музыка Вебера), а еще больше о Концерте для клавесина Фальи, который, конечно, был известен Равелю. Самый принцип неоклассической трактовки формы концерта не был уже новым, но тематизм и характер равелевской музыки вполне оригинальны.

На Концерте лежит печать чистоты стиля, обретенной в процессе длительной кристаллизации выразительных средств. Просты мелодические линии, проста гармония, хотя в ней есть и приметы времени: они выступают, главным образом, в политональных эпизодах, не нарушающих ясности ладовой основы и модуляционных схем. Чувствуется верность традиционной форме, причем — подчеркнуто упрощенной. Конструкция Концерта четкая и крепкая, изложение сжатое и лаконичное, без перегрузки деталями — как в оркестре, так и у сольного инструмента.

Склад фортепианной фактуры сам по себе не явился для Равеля новостью: предвестниками были не только «Гробница Куперена», но и, в более раннее время, «Благородные и сентиментальные вальсы». Однако в Концерте есть нечто присущее только ему. Исчезли сложные технические приемы, типичные для произведений 1900-х годов. Их сменили иные приемы, большинство которых можно представить себе и в рамках классического стиля, более того — этюдного репертуара начала прошлого века. Простые формы гамм и арпеджио, эпизоды martellato (усложненные лишь полиритмическими сочетаниями), почти полное отсутствие октав и широко расположенных пассажей — все возвращает к дошопеновскому пианизму и могло бы показаться слишком опрощенным, если бы не оригинальность применения давно испытанных средств. Так, в самом начале Концерта запоминается звонкость арпеджированного аккорда C-dur, расцвеченного политональным наложением. В общем, произведение отлично звучит и, что немаловажно, оригинально в сочетаниях фортепианной и оркестровой партий. В этом Равель следует уже не только классическим, но и романтическим образцам, и его упоминание о Сен-Сансе не случайно. Сопоставления партий оркестра и солирующего фортепиано — яркие и часто неожиданные, необычные по тембрам — отлично уравновешены.

Конечно, фортепианное изложение у Равеля не так богато, как в концертах Прокофьева и Бартока. Однако, при всей зависимости сольного инструмента от общего ансамбля, его звучание темброво насыщенно, а часто и блистательно. Не будучи чисто виртуозным, Концерт предъявляет к исполнителю высокие требования. Не раз отмечалось, что фортепиано выступает в нем в двух функциях: участника ансамбля и сольного инструмента. В исполнении таких мастеров, как М. Лонг, сразу раскрывается элегантность пианистического письма, типично равелевского в тщательности шлифовки каждой детали и обостренном чувстве пропорции. По сравнению с более ранними произведениями здесь заметно возросло значение линии, преобладающей над красочностью.

Концерт начинается легким и веселым звучанием главной темы: флейта пикколо на фоне фигураций фортепиано. Сразу устанавливается жизнерадостный тонус музыки:

Критики отмечали близость темы к бранлю, популярному при наваррском дворе, а еще больше — к мелодиям, которые баскский народный музыкант насвистывает на «разновидности флажолета, держа его в правой руке, а левой ударяя по тун-туну, маленькому барабану, подвешенному на ремне, перекинутом через плечо». Так с первых шагов обнаруживаются фольклорные истоки равелевского Концерта.

Жиль-Марше находит, что под триольную фразу фортепиано подтекстовываются слова «vous m'enneyez! vous m'enneyez!» («вы мне надоели! вы мне надоели!»), вспоминая, что к такой мысли его привело замечание самого композитора: «Я вспоминаю, как Равель однажды указал мне, что в главной теме „Скарбо" имеются три слога „quelle horreure" („какой ужас") на звуках dis—е—dis, фиксирующих выражение, которое слушатель должен почувствовать». Это замечание приоткрывает дверь в творческую лабораторию композитора, помогает понять символику его музыки. Прием подтекстовки, часто скрытой, а иногда и обозначенной, не нов, не раз применялся и до Равеля, но примечательно, что именно он, вопреки мнению некоторых критиков об отвлеченности его музыкального мышления, не только воспользовался таким выразительным средством, но и поделился своей тайной с исполнителем.

Первая тема Концерта изложена сжато. Ее энергическому характеру противостоит распевная вторая тема, в которой улавливаются отдельные джазовые элементы (особенно — в кратком эпизоде, где тема излагается фортепиано соло). Экспозиция завершается выразительным и красивым соло фагота.

Легко заметить, что она построена на традиционных контрастах четко ограниченных тем. Разработка начинается ритмическим движением фортепиано, в котором Ю. Крейн слышит имитацию стука железнодорожных колес. Точнее сказать — преобладание моторности, которой Равель уже отдал дань в Токкате из «Гробницы Куперена». Пианистически это гораздо проще, формулы движения использованы в чистом виде, композитор не стремился к их усложнению. И лишь метрические перебои (опять-таки напоминающие о Токкате) вносят разнообразие, без которого весь эпизод мог бы стать простым этюдом или даже техническим упражнением.

Преобладание токкатного движения в разработке придает ей необходимое единство. Оркестровое звучание не отличается массивностью, напротив — в нем царит прозрачность, лишь один раз нарушенная бурным унисонным пассажем фортепиано, взлетающим вверх из глубины басов. В общем же, разработка воспринимается как большой мелодический пласт, в котором господствует постоянство ритма. Это приобретает особый характер, что верно подметил Жиль-Марше: «Ритмическая стоимость у Равеля должна оставаться неизменной и строго ровной, как в музыке Востока, которая, так же как у Дебюсси, часто запечатлевалась в пентатонических ладах и в особенности в экспрессивных пассажах этого концерта».

Реприза построена в более свободной форме, в ней сочетаются элементы экспозиции и разработки (фортепианный пассаж), предстающие в обновленном виде. Композитор заметно усложняет фортепианную фактуру, делает ее более блестящей, расширяет диапазон пассажей. Наряду с этим обогащаются и оркестровые партии. Отметим несколько деталей: политональные арпеджио (A-dur — a-moll), сопровождаемые solo скрипок и альтов, колоритные пассажи фагота и флейты, оттененные мелодическими фразами валторны. Интересно изложение побочной темы у фортепиано. В конце экспозиции снова устанавливается и господствует до конца токкатное движение разработки, преобладает звончатость и переливчатость звучания, которая возвращает к образу, появившемуся в начале Allegro, и тем самым закругляет его форму.

В первой части нет ни драматических конфликтов, ни психологических обострений, столь обычных для музыки романтических концертов. Композитор явно тяготеет к французскому академизму (Сен-Санс) и вместе с тем ищет опору в наиболее уравновешенных концепциях классического искусства. Равель упоминает в этой связи Концерт Моцарта d-moll, но это можно принять весьма относительно — ибо самая тревожность и взволнованность музыки Моцарта далеки от безмятежности Allegro.

В чем же конкретно выражается характерность музыки первой части? В сопоставлении двух жизнеутверждающих, светлых образов, данном больше в контрасте, чем в развитии. В лаконичном, почти сонатинном изложении, простоте языка, в ясности формы. Композитор пришел к этому, отказавшись от многого, что казалось для него необходимым, приблизился к иному идеалу. Можно по-разному воспринимать музыку раннего и позднего периодов равелевского творчества, но надо отдать должное мастеру, сохранившему индивидуальность почерка.

Момент необычного заметно отступил на второй план и в оркестровке, с первого взгляда как будто несколько традиционной, но на самом деле оригинальной по тембровой палитре. Равель по-прежнему неистощимо изобретателен и в рамках нового стиля. Трудно перечесть все интересные детали партитуры Allegro: сразу привлекают внимание начальное соло флейты пикколо, соло фагота, звучащего а la саксафон, divisi струнных в коде и многое другое, придающее звучанию особую нарядность, даже щеголеватость. Это соответствует живости и легкости самой музыки.

Лирический центр Концерта — Adagio. Медленная средняя часть встречается почти во всех произведениях этого жанра, но у Равеля она приобретает своеобразный характер, отличающий ее от других. Дело не только в характере музыки, но и в форме — это бесконечно льющаяся кантилена фортепиано, род инструментального монолога («Как Равель одинок здесь наедине с самим собой!» — замечает Жиль-Марше). Музыка Adagio прекрасна по широте своего дыхания, глубине лирического чувства, высказанного с присущей композитору сдержанностью.

Adagio — пример редкой экономии средств, в нем, казалось бы, нет ничего концертного — так скупа фактура, так редки отступления от медлительного развертывания музыки. Но она завораживает несколько холодноватой красотой, светлой печалью, заставляет вспомнить слова Пушкина: «Цветы последние милей роскошных первенцев полей». Хочется сравнить Adagio с осенним пейзажем, конечно, не в изобразительном, а в чисто психологическом аспекте.

Можно найти и другие аналогии. В статье Жиль-Марше говорится о близости Adagio к характеру гимнопедий Сати, вспоминаются «благородные разговоры героинь Расина, когда принцессы рассказывают своим наперсницам секреты любовных тайн». Он даже связывает Adagio с воспоминаниями о том, что Людовик XIV венчался в церкви города Сен-Жан-де-Люс! Аналогия несколько натянутая, но любопытная. В целом же все эти высказывания подчеркивают связь равелевской музыки с французской традицией, причем — явно классицистской.

Adagio начинается большим фортепианным Solo — плавная, медлительная мелодия, идущая на фоне неизменно ровного, несложного аккомпанемента.

В самом строении мелодии чувствуется близость к Баху (хотя композитор указывал на другую «модель» — Квинтет с кларнетом Моцарта), она захватывает широкий диапазон, ее ритмическая структура постоянно варьируется. Эта во всех отношениях необычная мелодия может быть сопоставлена с «Паваной», — конечно, с учетом изменений, происшедших к этому времени в творчестве французского мастера. Такое интонационное развертывание можно найти в некоторых страницах европейского неоклассицизма 20-х — 30-х годов, но, пожалуй, нигде оно не было достигнуто при столь строгой экономии средств.

Э. Журдан-Моранж сказала однажды композитору о своем восхищении свободной текучестью мелодии Adagio. На что Равель энергично возразил: «Я писал два такта, затем два такта, я готов был надорваться!». Вот один из примеров обманчивости впечатления легкости или трудности, с которой сочинялся тот или другой эпизод. Главное не в количестве затраченного времени, а в достигнутом результате, что блистательно доказывает вдохновенная мелодия Adagio. Очевидно, «складывание» двутактов было полностью подчинено общему интонационному развитию: мелодия Равеля осталась одним из примеров широты дыхания, не часто встречавшейся в современной ей музыке. Можно напомнить в этой связи арию Иокасты из «Эдипа» Стравинского либо вторую часть его же фортепианной Сонаты. Но там простота линии нарушена обильной орнаментацией.

Во втором разделе Adagio пианист играет уже в сопровождении оркестра. Партитура написана экономно, отличаясь, как и в первой части, тонкостью тембровых сочетаний и изяществом общего рисунка. Выделяются солирующие фразы духовых, которые оттеняют звучность фортепиано. Его партия оживлена спокойными фигурациями в верхнем регистре, построенными на пальцевых формулах, типичных для эпизодов Черни. Все это решительно отличается от фактуры более ранних фортепианных произведений Равеля: спартанская простота сменила былую изощренность, утвердилась приверженность к традициям дошопеновского пианизма.

Спокойное течение музыки Adagio нарушается диссонантным пассажем фортепиано. Интересное психологическое обоснование этой неожиданной фразе дает Жиль-Марше. Он связывает ее с тревожными настроениями, все больше овладевавшими композитором и время от времени прорывавшимися наружу. Пианист ищет здесь, как и в некоторых других эпизодах равелевских произведений, личный подтекст. Конечно, это связано в какой-то степени с его собственным отношением к музыке, но в ней есть и объективное качество, дающее основание для таких суждений: страницы, подобные Adagio, пробуждают в воображении много психологических ассоциаций.

По богатству внутреннего содержания и пластичности мелодии Adagio стоит среди шедевров Равеля, являясь в то же время необходимым звеном музыки Концерта, где его функция и традиционна и оригинальна.

Adagio — истинная кульминация произведения, впечатление от которой не нарушается стремительной музыкой финала, написанной в блестящем виртуозном стиле. Здесь отчетливо ощутима близость к пианизму Скарлатти и Сен-Санса. Знавшие Равеля вспоминают, что он требовал в финале полной точности и неукоснительной ровности темпа, в чем перекликается со Стравинским, который был так же строг в отношении безупречного выполнения авторских указаний. Отсюда и скрупулезная забота о деталях письма, особенно заметная в поздних произведениях французского мастера. Большое место занимают в финале эпизоды martellato, беглые пассажи в унисон, музыка нарочито динамична, нарядно оркестрована. Она написана рукою мастера, но без той увлеченности, какой отмечен каждый такт вдохновенного Adagio.

Начало финала — эффектная токката фортепиано, слегка поддержанная аккомпанементом оркестра. В нее врываются параллельные трезвучия.

Здесь ощутимо влияние джазовой манеры, сказавшееся во многих произведениях Равеля 20-х годов, а затем и в Концерте для левой руки. Композитор проявлял большой интерес к разработке джазовых элементов в различных формах и делал это с присущими ему смелостью и мастерством.

Второй раздел финала — нечто вроде тарантеллы, партия фортепиано изобилует контрастами регистров, а при переходе в двухдольный размер — эффектными бросками пассажей. Фактура типичная для концертов Сен-Санса; в 30-е годы XX века такая трактовка фортепиано кажется известным анахронизмом. Впрочем, в музыке можно найти и приметы нового: пассажи шестнадцатых на фоне размеренных восьмушек левой руки, напоминающие о манере игры джазовых пианистов. В общем, финал написан броско, с размахом, он эффектно завершает Концерт, хотя и уступает по значительности двум его первым частям.

Концерт Равеля можно рассматривать в двух планах: в русле творческой эволюции его автора и в сравнении с аналогичными произведениями 20-х и 30-х годов. Для Равеля это высшая точка неоклассицизма в фортепианной музыке, причем, многое из найденного им раньше предстает теперь в предельно обобщенной форме. Его индивидуальность выступает в первичных элементах стиля, хотя они кажутся на первый взгляд отрицанием прошлого.

В этом Равель разделял судьбу многих композиторов послевоенных лет, когда происходило стремительное становление новой музыки, шедшей различными путями. Вступая на них, композиторы оказывались лицом к лицу с неизведанным и, делая выбор, часто входили в противоречие со своим художественным прошлым. Так возникала стилистическая изменчивость, своеобразный «протеизм», в котором нередко упрекали Стравинского. В этом была, однако, своя диалектика, исключающая прямолинейность суждений. Конечно, автор таких этапных произведений музыки XX века, как «Весна священная» и «История солдата», находился в каждом из них в различных стилистических сферах. Но они объединены проявлением глубинных качеств дарования композитора и свойственных лишь ему — первооткрывателю.

Нечто сходное есть и в эволюции Равеля, хотя он и не был таким непреклонным в движении вперед, не сжигал за собою мосты, нередко возвращался к пройденному. Особенно показателен второй период его творчества, когда в нем произошли крупные стилистические перемены, по-разному проявившиеся в двух фортепианных концертах.

Первый концерт был сыгран несколько позднее Второго — 14 января 1932 в парижском зале Гаво. Играла М. Лонг под управлением автора, произведение имело громадный успех. Присутствовавший на премьере Прокофьев вспоминал об этом, добавляя: «Шум этот несколько преувеличен патриотическим пылом французов („наш Равель создал истинно классический концерт"), но надо отдать справедливость — вещь интересная, звучит отлично и сделана с блеском. Однако оговоримся: если это концерт, то партия фортепиано не представляет большой заманчивости для концертирующего артиста; если же это просто пьеса для фортепиано с оркестром, то соединение обеих звучностей так удачно, что даже бедность фортепианной техники не слишком заметна в общей комбинации». В другой раз Прокофьев заявляет даже, что флейта пикколо солирует в Концерте не меньше, чем фортепиано!

Мнение Прокофьева субъективно, ибо связано с его собственным пониманием специфики концертного жанра — резко отличным от равелевского. Что же касается публики, то она сразу приняла и оценила Концерт, и автор испытал всю теплоту ее отношения во время длительного турне по европейским странам, состоявшегося в 1932 году. И Концерт и его исполнительница (М. Лонг) торжествовали повсюду, и это говорило о всеобщем признании дела композитора.

Главной целью поездки Равеля и Маргариты Лонг было ознакомление публики с Концертом G-dur. В течение нескольких месяцев они объехали много городов и стран. Турне началось с Бельгии — концерты состоялись в Антверпене, Льеже и Брюсселе, где артисты выступили в незадолго перед тем открытом Palais des Beaux-Arts (Дворец искусств). Затем они направились в Австрию, где их встретили с особенной теплотой. Равель был награжден памятной медалью в честь пятидесятилетия Венской филармонии. Далее последовали выступления в Румынии, Венгрии (встречи с Бартоком и Кодаем), Чехословакии и Польше. В Варшаве только что закончился Второй шопеновский конкурс, и Концерт Равеля стал новой сенсацией музыкальной жизни. Через Берлин артисты йриехали в Голландию, где и завершилось блистательное турне, оставившее след во множестве статей и рецензий, и прежде всего в памяти всех присутствовавших на концертах.

Для самого композитора это был торжественный эпилог артистической жизни, дни уже больше не повторившегося свободного общения с публикой. Правда, Равель еще появлялся время от времени за дирижерским пультом — «прямой, царственный, отбивающий такт с метрономической строгостью, до такой степени, чтобы было невозможно выдать публике непринужденным жестом свои внутренние чувства». Но это были единичные выступления, не идущие в сравнение с грандиозной поездкой — второй после американской, занявшей у композитора столько времени и сил. А они были уже на исходе, хотя внешне ничто не предвещало надвигавшейся беды.

И. Мартынов

Фортепианный концерт No. 2, для левой руки →