«Моцарт и Сальери» — опера («драматические сцены») Николая Андреевича Римского-Корсакова по одноименной трагедии А. Пушкина.

Премьера: Московская русская частная опера, 6 (18) ноября 1898 г., под управлением И. Труффи, художник М. Врубель (В. Шкафер — Моцарт, Ф. Шаляпин — Сальери).

Оперу, написанную на неизмененный текст Пушкина (композитор опустил лишь несколько строк) и носящую речитативно-декламационный характер, принято сближать с «Каменным гостем» Даргомыжского. Несомненно, во многом это обоснованно. Но уже сама пьеса выдвигала перед Римским-Корсаковым задачи, отличные от тех, которые стояли перед автором «Каменного гостя». Внешнего действия в «Моцарте и Сальери» почти нет. Конфликт сосредоточен на столкновении двух противоположных типов художников: непосредственного и самобытного гения и угрюмого рационалиста и догматика. Различны не только типы творцов, но и натуры их: Моцарт — светлый, чистый, не знающий расчета, благородный художник; Сальери — фанатик и изувер, идущий на преступление.

В основе драмы Пушкина — легенда об отравлении Моцарта, якобы совершенном завистником Сальери, которая получила широкое распространение, однако лишена достоверности. Исторический Сальери непохож на пушкинского: у него была не «глухая слава», о которой говорит герой драмы, а известность, в то время превосходившая славу Моцарта. Но вопрос о том, отравил или не отравил Сальери Моцарта, для понимания пьесы Пушкина столь же малосуществен, как и вопрос о виновности Бориса Годунова в убийстве царевича Димитрия.

В опере Римского-Корсакова центральный герой не Моцарт, а Сальери. Его трагедия раскрыта с большой внутренней силой. В этой мрачной и жестокой душе есть могучая страсть. Сальери Пушкина и Римского-Корсакова — не мелкий преступник, он жрец узкой идеи. Для нее и во имя ее он идет на убийство, но с такой же убежденностью пойдет и на самоубийство.

Успехом опера была обязана в значительной мере гению Шаляпина. В его исполнении Сальери приобрел трагедийную мощь и философскую значительность. Сальери Шаляпина ненавидит Моцарта, считая его врагом искусства. Но, ненавидя, не может как музыкант не восхищаться его талантом. Отравляя Моцарта, он плачет, наслаждаясь музыкой, которую не услышит больше никто.

Победа артиста была одержана благодаря исключительному искусству выразительной декламации, способности певца-актера насытить действием каждый миг пребывания на сцене. Мимика Шаляпина была столь же выразительна, как его пение. То, что он чувствовал, слушая музыку Моцарта, выражалось на его лице. Это была немая музыка, контрапунктически накладывавшаяся на звуки Реквиема Моцарта. Шаляпин был создателем образа Сальери на оперной сцене. Партию эту он пел на протяжении всей своей жизни, а до отъезда за границу был ее единственным исполнителем. Его партнерами, исполнителями партии Моцарта, были кроме В. Шкафера А. Давыдов, К. Исаченко, В. Севастьянов. Позднее лучшим Сальери был Б. Гмыря, Моцартом — И. Козловский.

Опера часто звучала на концертной эстраде (Сальери — М. Рейзен, Моцарт — И. Козловский). В 1962 г. она была экранизирована (режиссер В. Гориккер); в роли Моцарта выступил И. Смоктуновский, Сальери — П. Глебов (вокальные партии исполняют оперные артисты). В наши дни в московском театре «Новая опера» с большим успехом идет спектакль, в котором дирижер и постановщик Е. Колобов объединил оперу Римского-Корсакова и Реквием Моцарта в одно большое музыкально-драматическое полотно. В 1999 г. «Моцарта и Сальери» поставил в Большом театре А. Масленников.

А. Гозенпуд

Действующие лица:

• МОЦАРТ (тенор)

• САЛЬЕРИ (баритон)

• СЛЕПОЙ СКРИПАЧ (без пения)

• ВО ВТОРОЙ СЦЕНЕ ЗАКУЛИСНЫЙ ХОР (ПО ЖЕЛАНИЮ)

Время действия: конец XVIII века.

Место действия: Вена.

«Памяти А.С.Даргомыжского» — так значится на титульном листе этой оперы. Это авторское посвящение. В нем глубокий смысл. Это признание Римским-Корсаковым огромной заслуги Даргомыжского в создании жанра камерной оперы. Но не только этого. Даргомыжский положил начало «озвучиванию» гениальных пушкинских «маленьких трагедий», написанных, можно смело сказать, как идеальные оперные либретто. И это посвящение — также знак признательности за это. После Даргомыжского и Римского-Корсакова к «маленьким трагедиям» обратились Цезарь Кюи («Пир во время чумы», 1900) и Сергей Рахманинов («Скупой рыцарь», 1905).

К сожалению, это замечательное произведение Римского-Корсакова недооценено: его стремятся слушать (и смотреть) на большой оперной сцене. При этом слушатель почти всегда испытывает разочарование от отсутствия оперно-театральных эффектов, да и оркестр был преднамеренно взят композитором уменьшенного состава, тогда как оно производит гораздо большее впечатление в камерной — если не сказать, домашней — обстановке. Кстати, свидетели рождения этого шедевра, в частности, замечательная певица Н. И. Забела (жена художника М. А. Врубеля), исполнявшая все женские лирические партии в операх Римского-Корсакова, восторженно отзывались именно о камерном исполнении этой оперы (правда, речь идет о таких корифеях, как Ф. Шаляпин, исполнивший в такой обстановке обе партии, и С. Рахманинов, аккомпанировавший на рояле). В этом смысле заслуживают внимания слова самого композитора: «Боюсь, не есть ли «Моцарт» просто камерная музыка, способная производить впечатление в комнате с фортепиано, без всякой сцены и теряющая свое обаяние на большой сцене. Ведь таков почти и «Каменный гость»; но тот все-таки несколько более декоративен. Там все-таки Испания, кладбище, статуя, Лаура с песнями, — а у меня комната, обыденные костюмы, хотя бы и прошлого столетия, и разговоры, разговоры. Отравления Моцарта никто даже и не заметит. Слишком все интимно и по-камерному. Может быть, и инструментовать-то его вовсе не следовало; по крайней мере, это мне приходило много раз в голову». Как бы то ни было, если желать дать оперный спектакль, не прибегая к сценическим ухищрениям «большой» оперы, трудно найти произведение более благодарное, чем «Моцарт и Сальери».

Опера

Сцена 1. Опера начинается кратким оркестровым вступлением, которое построено на теме Сальери из его первого монолога. Когда занавес поднимается, мы видим комнату, в которой сидит Сальери. Он в мрачном, подавленном настроении. Он размышляет о том, благодаря какому упорному труду он достиг славы и признания. Его путь был труден и тернист. Он рано отверг праздные забавы, науки, чуждые музыке, были постылы ему. Его занимала только музыка.

В конце концов он достиг мастерства, и ремесло поставил подножием искусству, «перстам придал послушную, сухую беглость и верность уху». И вот, достигнув в искусстве степени высокой, он насладился счастьем славы. Нет, никогда он, Сальери, не был завистником презренным. А ныне... «А ныне — сам скажу — я ныне завистник». И завидует Сальери Моцарту, этому гуляке праздному. «О Моцарт, Моцарт!» — стоном вырывается из груди Сальери.

Входит Моцарт. Он хотел незаметно войти, но Сальери, по-видимому, увидел его, раз произнес его имя (Моцарт и не думал, что его имя сейчас все время у Сальери на устах). По дороге к Сальери Моцарт услышал, как слепой скрипач в трактире играл арию Керубино «Voi che sapete» из его «Свадьбы Фигаро». Это так развеселило Моцарта, что он привел скрипача к Сальери (входит скрипач). Моцарт просит его: «Из Моцарта нам что-нибудь!» Скрипач играет начало арии Церлины «Ну, прибей меня, Мазетто» из «Дон-Жуана». Слушая это, Моцарт смеется. Сальери же совсем не смешно. То, что он говорит в осуждение этого развлечения Моцарта — «Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля», или пародией бесчестит Алигьери (Данте. — A.M.) — все это, несомненно, лишь для того, чтобы скрыть приступ бешеной зависти.

Сальери выгоняет старика скрипача. Моцарт хочет оставить Сальери, видя, что он не в духе и ему не до него, хотя он хотел кое-что показать Сальери. Но Сальери удерживает его и настойчиво спрашивает, что Моцарт принес ему. Моцарт говорит, что это так, безделица, две-три мысли, которые пришли ему в голову, когда его мучила бессонница. Моцарт остается. Он поясняет Сальери, что с ним было: он в замечательном расположении духа, «влюблен не слишком, а слегка», с красоткой или с другом («хоть с тобой»), весел... «Вдруг: виденье гробовое, внезапный мрак иль что-нибудь такое...»

Моцарт играет. Фантазия, которую он исполняет, целиком сочинена Римским-Корсаковым. Ему с поразительным мастерством удалось передать характерные особенности музыки Моцарта. В соответствии с приведенным Моцартом рассказом о своем состоянии эта фантазия распадается на две части: первая — отличается светлой лиричностью, вторая — полна трагического пафоса.

Сальери потрясен этой музыкой. Он недоумевает, как Моцарт мог, идя к нему с этим, остановиться и заинтересоваться каким-то трактирным скрипачом. «Ты, Моцарт, недостоин сам себя», — говорит Сальери. Он называет Моцарта богом. «Но божество мое проголодалось», — иронично замечает Моцарт, и они решают вместе пообедать в трактире Золотого Льва. Моцарт уходит, чтобы предупредить дома, что его не будет к обеду.

Сальери остается один, он предается еще более гнетущим размышлениям. Теперь его неотступно преследует мысль о том, что мир должен быть избавлен от Моцарта, иначе все — не только он, Сальери, — все жрецы музыки погибнут. Он достает яд, который носит с собой вот уже восемнадцать лет. Были минуты, когда он хотел покончить с собой, но это не было еще отчаяние последней степени, ему еще казалось, что жизнь принесет внезапные дары, что его посетит восторг и вдохновенье, что, наконец, он встретит еще своего злейшего врага, и тогда эта склянка сослужит ему службу. И вот пришел этот момент: «Теперь пора! Заветный дар любви, переходи сегодня в чашу дружбы».

Сцена 2. Особая, как сказано у Пушкина (то есть отдельная) комната в трактире; фортепиано. Оркестровое вступление к этой сцене строится на музыке первой части фантазии, которую играл Моцарт в первой сцене. Таким образом, если вступление к первой картине вводит нас в мир мрачных мыслей Сальери, вступление ко второй сцене рисует светлый, ясный образ Моцарта.

Оба композитора сидят вместе за обеденным столом. Теперь в сумрачном и хмуром настроении пребывает Моцарт. Его тревожит его «Requiem». Сальери удивлен, он не знал, что Моцарт пишет заупокойную мессу. Моцарт рассказывает Сальери, что к нему дважды приходил какой-то таинственный незнакомец и не заставал его. На третий раз застал. Этот человек, одетый в черное, заказал ему «Requiem» и скрылся. Моцарт тут же сел писать, но человек этот больше не появлялся. Да это и к лучшему: «Requiem» уже почти готов, и Моцарту было бы жаль с ним расстаться. Но Моцарту не дает покоя этот «черный человек», ему чудится, что он преследует его как тень, да и теперь ему кажется, что он с ними здесь — третий.

Сальери с деланной бодростью разубеждает Моцарта, предлагает, как советовал ему когда-то Бомарше, откупорить бутылку шампанского («как мысли черные к тебе придут») или перечесть «Женитьбу Фигаро». Моцарт вспоминает, что Сальери был другом Бомарше и сочинил для него «Тарара», «вещь славную» (Моцарт напевает из нее мотив). Вдруг он вспоминает и спрашивает Сальери, правда ли, что Бомарше кого-то отравил? Сальери отвечает: «Не думаю: он слишком был смешон для ремесла такого». «Он же гений, — рассуждает Моцарт, — как ты да я. А гений и злодейство — две вещи несовместные».

«Ты думаешь?» — вопрошает Сальери и с этими словами бросает яд в стакан Моцарта. Моцарт поднимает тост за здоровье Сальери, за их союз, связующий «двух сыновей гармонии» (Моцарт пьет). Моцарт идет к фортепиано и предлагает Сальери послушать его «Requiem». Звучит его начало. Сальери потрясен, он плачет. В небольшом ариозо он изливает свою душу. Он чувствует облегчение: «Как будто тяжкий совершил я долг, как будто нож целебный мне отсек страдавший член!» Моцарт, видя слезы Сальери, восклицает: «Когда бы все так чувствовали силу гармонии!» Но тут же сам себя перебивает: нет, так быть не может, кто бы тогда заботился о нуждах «низкой жизни». «Нас мало, избранных счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой, единого прекрасного жрецов».

Моцарт чувствует, что нездоров, и уходит. Сальери остается один. Он вспоминает слова Моцарта о том, что гений и злодейство несовместимы. Но что же тогда он, Сальери, не гений? «Неправда, — в отчаянии он пытается сам себя убедить, — а Бонаротти? или это сказка тупой, бессмысленной толпы — и не был убийцею создатель Ватикана?» Без ответа остается это восклицание Сальери. Трагическим мотивом тяжелых предчувствий Моцарта заканчивается опера.

А. Майкапар

История создания

В начале 1897 года Римский-Корсаков положил на музыку небольшую сцену из «маленькой трагедии» Пушкина «Моцарт и Сальери». Летом композитор написал еще две сцены, а в августе того же года завершил оперу. Многие причины побудили его обратиться к этому сюжету.

«Лучшей биографией Моцарта» назвал А. К. Лядов пушкинскую трагедию. Содержательность ее мыслей при лаконизме изложения поразительна: здесь поэтически точно и рельефно воссоздан облик великого музыканта, поставлены важные вопросы о сущности искусства, о роли этического начала в нем, охарактеризован творческий процесс художника. «Какая глубокая и поучительная трагедия, — восторженно писал о ней В. Г. Белинский. — Какое огромное содержание и в какой бесконечно художественной форме!» Помимо того, она свидетельствует и многосторонних познаниях поэта: он отлично знал творческую судьбу Моцарта. Известна ему была и биография его старшего современника итальянского композитора Антонио Сальери, жившего в Вене.

Смерть Моцарта, его похороны до сих пор окутаны романтической тайной, что дало пищу для различных толкований причин, приведших его к гибели. Среди них бытовала и окончательно еще не опровергнутая версия о том, будто Моцарта отравил Сальери. Пушкин воспользовался этой версией: его увлекла мысль противопоставить гению, которому все подвластно, мучительные сомнения завистливого соперника.

Пушкинская драма, шедевр высокой поэзии, законченная в 1830 году (первые наброски, по-видимому, относятся к 1826 году), неоднократно ставилась на сцене (премьера в Петербурге в 1832 году).

Римский-Корсаков преклонялся перед Пушкиным. Особенно пленяла его мудрость поэта в прославлении оптимического, этически совершенного начала в деятельности человека. Сам композитор стремился отразить в своей музыке светлые стороны жизни. Неудивительно поэтому, что его привлек лучезарный облик Моцарта. Вместе с тем одной из ведущих тем творчества Римского-Корсакова явилось воспевание могучей созидательной силы искусства. Так возник образ благородного Левко в «Майской ночи», или пастуха Леля в «Снегурочке», или гусляра Садко в одноименной опере. Разработке этой темы посвящена и «маленькая трагедия» Пушкина. Обратившись к ней, композитор хотел также решить еще одну, на сей раз специфически музыкальную задачу.

В эти годы Римский-Корсаков особое внимание уделял мелодической выразительности, следствием чего явилось создание около 50 романсов. В той же манере была задумана и опера. «Сочинение это, — указывал композитор, — было действительно чисто голосовым; мелодическая ткань, следящая за изгибами текста, сочинялась впереди всего; сопровождение, довольно сложное, образовалось после, и первоначальный набросок его весьма отличался от окончательной формы оркестрового сопровождения».

Образцом композитору послужил «Каменный гость» Даргомыжского, также выдержанный в ариозно-речитативной манере. Подобно Даргомыжскому, Римский-Корсаков писал музыку на почти неизмененный пушкинский текст (только внес в монологи Сальери небольшие сокращения). Вслед за ними к «маленьким трагедиям» Пушкина обратились Ц. А. Кюи («Пир во время чумы», 1900) и С. В. Рахманинов («Скупой рыцарь», 1905).

В ноябре 1897 года Римский-Корсаков показал «Моцарта и Сальери» у себя на дому. «Всем понравилось. В. В. Стасов много шумел», — позже отмечал композитор. Публичная премьера состоялась 6 (18) ноября 1898 года на сцене Русской частной оперы (театр С. И. Мамонтова). В роли Сальери выступил Ф. И. Шаляпин, имевший большой, все более возраставший успех. Гениальный актер очень любил эту роль и, по его желанию, опера часто давалась русскими музыкальными театрами. (На сцене петербургского Мариинского театра впервые была поставлена в 1905 году).

Музыка

«Моцарт и Сальери» — самая лаконичная опера Римского-Корсакова. Ее отличает тончайшая психологическая разработка образов, что вызывает непрерывную текучесть музыкальной ткани. Однако отдельные эпизоды действия четко обрисованы. Богатством мелодического содержания отмечена эта опера.

Краткое оркестровое вступление передает сосредоточенно-печальное настроение. Возникает первый монолог Сальери «Все говорят: нет правды на земле! Но правды нет и выше». Еще ничто не предвещает трагической развязки: это раздумья человека, прошедшего большой жизненный путь. Центральное место монолога приходится на слова «Я, наконец, в искусстве безграничном достигнул степени высокой» — в этом месте звучит печальный мотив вступления.

Приход Моцарта характеризуется более светлой музыкой, которую завершает мелодия арии из моцартовского «Дон-Жуана» (ария Церлины «Ну, прибей меня, Мазетто»), исполненная уличным скрипачом. Следующий важный эпизод — фортепианная фантазия, сочиненная Римским-Корсаковым в духе Моцарта. Содержание ее определяется следующими словами: «Я весел… Вдруг: виденье гробовое, внезапный мрак иль что-нибудь такое…» Второй монолог Сальери насыщен большим напряжением; под конец звучат драматические эпизоды из фантазии Моцарта.

В оркестровом вступлении ко второй сцене (картине) использованы начальные, светлые страницы той же фантазии: так усиливается контраст к последующим эпизодам, в которых все более нагнетается трагический колорит. Зловеще, как приговор Сальери, задумавшему убить Моцарта, звучат слова последнего: «Гений и злодейство две вещи несовместные». После исполнения отрывка из Реквиема проникновенной теплотой выделяются слова: «Когда бы все так чувствовали силу гармонии! Но нет: тогда б не мог и мир существовать». Заключительный краткий монолог Сальери, предельно драматичный, завершается торжественно-мрачными аккордами.

М. Друскин

Казалось бы, после триумфа «Садко» мысли композитора должны были устремляться к продолжению найденного и отшлифованного в этой опере до совершенства русского эпического стиля. В архиве композитора сохранилось несколько сценарных разработок и вариантов либретто по мотивам былин («Добрыня Никитич», «Данила и Василиса Микулишна», «Илья Муромец» и другие, предложенные в разное время разными авторами). Учитывая провагнеровские настроения близкого окружения Римского-Корсакова, нетрудно понять выражаемое им желание «развить» «Садко» до трилогии или тетралогии. В частности, И. Ф. Тюменев, ученик Римского-Корсакова в прошлом и либреттист «Царской невесты» и «Пана воеводы» в будущем, работая над переводом текста вагнеровского «Кольца нибелунгов», все время вспоминал о Римском-Корсакове: «Что если бы такую трилогию... составить из наших народных былин и самые музыкальные темы взять от того же народа, из созданных им песен, чтобы творцом и текста и музыки был как бы сам народ... а композитор — русский же человек, вооруженный знанием современной музыкальной техники, выбрал бы из этого народного материала все наиболее ценное и наиболее подходящее и вставил его в драгоценную оправу художественной обработки. Для такой великой задачи, на мой взгляд, более соответствующего человека, чем Николай Андреевич, и сыскать было нельзя». На это композитор отвечал, что «прежние [былинные напевы] все более или менее уже известны из сборников», а кроме того, обработка былинных сюжетов для театра представляет большие затруднения. Позже, после «Пана воеводы», Тюменев все-таки вернулся к идее былинной трилогии на основе «трех поездочек Ильи Муромца» и составил либретто, но тогда мысли Римского-Корсакова были уже прочно заняты «Китежем».

Сценаристу «Кащея» Е. М. Петровскому в свою очередь казалось странным, что «опера-былина до сих пор остается единственной», и он попытался привлечь внимание композитора к былинам о Потоке. После окончания «Садко» новые сюжеты подробно обсуждались с В. И. Бельским, причем как былинные либо исторические древнерусские, так и «иностранные». На протяжении 90-х годов Римский-Корсаков неоднократно говорил о своем желании попробовать какой-либо иностранный сюжет, и чуть позже он осуществил это намерение в «Моцарте и Сальери», «Сервилии» и «Пане воеводе» (в последнем отчасти, потому что это хотя и не русская, но славянская опера). Среди неосуществленных замыслов этого рода к 90-м годам относятся: библейское сказание о Сауле и Давиде (мысль о нем не оставляла Римского-Корсакова в течение нескольких лет, и в 1897 году он сообщал Бельскому, что принял окончательное решение писать оперу на этот сюжет), мистерия «Земля и Небо» по Байрону (переговоры с Бельским о ней продолжались все 90-е годы и возобновились в 1900-е), «Навзикая» по Гомеру (замысел относится к середине 90-х годов и снова возникает в начале 1900-х), «Геро и Леандр» по античному мифу (конец 1900-х). Г. А. Орлов, специально занимавшийся исследованием незавершенных замыслов Римского-Корсакова, справедливо указывает, что их возникновение связано как с неугасающим интересом композитора к мифологическим источникам, к мифу как объективной этической опоре искусства, так и с грядущим, предчувствуемым Римским-Корсаковым возрождением в искусстве XX века сюжетов классической мифологии, Библии, Евангелия, средневековых легенд. Бесспорно и то, что названные выше и другие, осуществленные и неосуществленные, «отступления» от русской темы в оперном творчестве Римского-Корсакова подготовили рождение «Китежа». В тех же письмах к В. И. Бельскому от весны 1897 года, где речь идет об античных сюжетах, композитор говорил: «Может быть, принимаясь за сюжет библейский или древнегреческий, я отступлю от дороги единственной, по которой я способен идти, то есть русско-славянской оперы».

Его окончательное возвращение на эту дорогу — которую он, собственно, никогда и не покидал (конечно, не только потому, что за «Моцартом и Сальери» следует «Царская невеста», «Сервилию» окружают «Салтан» и «Кащей», а «Пан воевода» завершается одновременно с началом «Китежа»), — было не кругом, а витком спирали: «Теперь это был музыкант и мыслитель, прошедший серьезный искус, обогащенный трудным опытом, новым пониманием проблем и целей искусства, более ясно осознающий собственную творческую природу и возможности». Кроме того, на творческом подъеме после «Садко» композитору хотелось не оставаться при испытанном старом, а пробовать новое: «Повторяться не следует, а то как раз выдохнешься», — писал он еще одному страстному поклоннику «Садко», С. Н. Крутикову. И если в начале 90-х годов, в период «Млады», Римский-Корсаков отстаивал перед всеми собственное право на эпическую тему («Разве низкая задача рисовать языческий мир и природу сквозь языческое миросозерцание? Отчего же изображать любовь дона Алонзо Мерзавеца к донне Анне Ослабелле более высокая задача?», то теперь он с такой же пылкостью говорит о своем праве на лирику. Так, композитор был недоволен Стасовым и Балакиревым, которые наиболее высоко оценили в «Садко» первый — «народную часть», второй — «фантастическую», в то время как самому Римскому-Корсакову в этот момент были особенно дороги лирические страницы оперы — дуэт Садко и Волховы, колыбельная Волховы. Он был огорчен статьей о «Садко» Петровского, где былинные сцены превозносились как прекраснейший образец национального стиля, а все остальное как бы не замечалось. В письме к М. А. Врубелю в период сочинения «Царской невесты» он говорит: «...Если меня назовут лириком, то буду гордиться, а если назовут драматическим композитором — несколько обижусь». И действительно, обиделся — опять-таки на Стасова, который среди серии новых романсов выделил драматические «Анчар» и «Пророк», минуя те, в которых настроение элегическое или мечтательное, и на Бельского, который выразил радость по поводу появления «драматического» «Моцарта и Сальери», а не лирической кантаты «Свитезянка» и романсов.

Все это не означает, конечно, что композитор не знал цены «Садко» или «Моцарту и Сальери». «...Существует мнение, — писал он с иронией Кругликову, — что авторы сами не понимают своих вещей и ценят их ложно; например, умные люди говорят, что лучшие мои вещи суть „Псковитянка“ и симфоническая картина „Садко“. Хорошенький аттестат композитору! Кто прав, кто виноват? Композитор ли пятится назад или ценитель коснеет?». В данном случае речь идет о Стасове и Балакиреве, а также Кюи, но на место «Псковитянки» и симфонической картины могут быть поставлены другие названия, на место имен кучкистов другие имена. Римский-Корсаков последовательно сопротивлялся любой регламентации своего творчества, а такие попытки, естественно, умножились в период, когда он стал «лучшей надеждой русского искусства».

Конечно, повороты в творчестве композитора были связаны и с изменениями мира вокруг него. Как писал он сам Бельскому, «многие прежние идеалы разбиты вдребезги, в умах брожение, а самонадеянности и розовых мечтаний, присущих временам существования Могучей кучки, и следа нет. Много вещей у нас на глазах состарилось и выцвело, а многое, казавшееся устаревшим, по-видимому, впоследствии окажется свежим и крепким и даже вечным, если только что-нибудь может быть таковым». Выраженные в этих строках мысли типичны для эпохи fin de siecle. Среди «вечных маяков» Римского-Корсакова — древние мифы, бессмертные книги человечества, великие музыканты: Бах, Моцарт, Глинка, а возможно, и Чайковский, музыку которого он в эту пору по-настоящему полюбил, которую изучал в период работы над «Царской невестой» (и не только «Пиковую даму», но и симфонические, инструментальные жанры). И «вечные темы» — любовь, жизнь, смерть.

Новое пришло сначала как бы само собой летом 1897 года. В отличие от многих предыдущих сезонов на этот раз никакой оперной работы не имелось, и свободные месяцы композитор планировал посвятить «упражнениям»: «Летом, вероятно, буду писать мелочи — романсы, дуэты, хоры и т. д. Надо поучиться, то есть сделать побольше этюдов, а тогда уже приняться за большое, иначе легко начать повторяться», — писал он Бельскому. Еще весной, в апреле Римский-Корсаков, исполняя свой план, написал несколько романсов и почувствовал, что сочиняет их иначе, чем прежде: «Мелодия романсов, следя за изгибами текста, стала выходить у меня чисто вокальною, то есть становилась таковою в самом зарождении своем, сопровождаемая лишь намеками на гармонию и модуляцию. Сопровождение складывалось и вырабатывалось после сочинения мелодии, между тем как прежде, за малыми исключениями, мелодия создавалась как бы инструментально, то есть помимо текста, а лишь гармонируя с его общим содержанием, либо вызывалась гармонической основой, которая шла иногда впереди мелодии».

Можно предположить, что выразившееся в романсах «действительно голосовое письмо» было связано с находками «Садко»: овладение «уставным» речитативом способствовало овладению иным интонационным материалом. Такое предположение подтверждается высказыванием композитора в беседе с Ястребцевым: «Новый стиль, — говорил Римский-Корсаков, — можно было бы охарактеризовать словом „пластический“, и этот тип музыки особенно ясно сказался в романсах, а также в ариозном стиле речитативов „Садко“ и „Моцарта и Сальери“».

То обстоятельство, что новый стиль был сразу приложен не только к романсам, но и к оперным сценам «Моцарта и Сальери», объясняется тем, что в мыслях Римского-Корсакова в этот период постоянно возникал «Каменный гость» Даргомыжского и необходимость его переинструментовки. Хотя в 1897 году была заново инструментована лишь первая картина оперы, и то не летом, а в ноябре—декабре (остальная часть партитуры во второй оркестровой редакции относится к 1902 году), планы этой работы относятся к весне — началу лета 1897-го и отчасти были вызваны проектом постановки «Каменного гостя» в Обществе музыкальных собраний (Так, Н. М. Штруп в летних письмах 1897 года отговаривает композитора от работы над новой партитурой «Каменного гостя»: «Рассчитывать на сочувствие публики, на успех и распространение „Каменного гостя" в массе, думается мне, совсем невозможно. <...> „Борис" рассчитан на успех, на распространение, в нем жизнь и талант бьют ключом. Исправить его, дать ему нарядную, красивую внешность было с вашей стороны большой заслугой перед нашей музыкой, а в „Каменном госте" это будет пропащий труд». Чуть позже тот же корреспондент выражает радость по поводу появления нового сочинения: «Как я рад, что вы написали „Моцарта и Сальери"! Вот настоящий pendant к „Каменному гостю"».). Как это часто бывало у Римского-Корсакова, обращение к прошлому и полемика с ним стимулировали рождение оригинальных идей. «Я был доволен, — вспоминал он в „Летописи“, — выходило нечто для меня новое и ближе всего подходящее к манере Даргомыжского в „Каменном госте“, причем, однако, форма и модуляционный план в „Моцарте“ не были столь случайными, как в опере Даргомыжского».

Еще одним важным фактором, обусловившим выбор сюжета, стали, по-видимому, другие летние упражнения 1897 года. Кроме романсов, композитор, как в былые годы, обратился к полифонии: «Сохранившаяся в архиве... нотная тетрадь показывает, что в течение лета 1897 года Николай Андреевич сверх прочих своих сочинений систематически упражнялся в писании фуг и прелюдий, а также производил анализы фуг по образцам Моцарта и Баха».

Сразу после окончания «Моцарт и Сальери» был отдан для разучивания мамонтовской труппе, но композитор в данном случае не был уверен в пригодности сочинения для сцены. В письме к Крутикову, исполнявшему роль заведующего репертуарной частью при Частной опере, он выражает сомнения: «Боюсь, что оркестр „Моцарта“ слишком прост и скромен (что между тем необходимо) и требует тонкой отделки, так как в нем нет обычной современной пышности, к которой все привыкли теперь. Боюсь также, не есть ли „Моцарт“ просто камерная музыка, способная производить впечатление в комнате, с фортепиано, без всякой сцены, и теряющая все свое обаяние на большой сцене. Ведь таков почти и „Каменный гость“; но тот все-таки несколько более декоративен. Там все-таки Испания, кладбище, статуя, Лаура с песнями, — а у меня комната, трактир, обыденные костюмы, хотя бы и прошлого столетия, и разговоры, и разговоры... Слишком все интимно и по-камерному. Может быть, и инструментовать-то его вовсе не следовало...». Через некоторое время, после премьеры в декабре 1898 года Кругликов дал исчерпывающий ответ на этот вопрос: «Вы глубоко не правы, думая, что не надо было „Моцарта“ оркестровать и приноравливать к сценическому воспроизведению... Напротив, именно на сцене, среди суженного павильона придуманных у Мамонтова декораций комнаты Сальери и номера в трактире „Золотого льва“ (декорации Врубеля. — М. Р.), под звуки скромного, старомодного оркестра... Ваша пьеса при внимательном слушании... просто потрясает. <...> Это большое произведение. Конечно, его интимность, его уклонение от общеоперных эффектов — не для ежедневной оперной публики... но все-таки она — большое произведение...». Несколькими месяцами ранее, после прослушивания оперы в исполнении Шаляпина (он пел обе партии) под аккомпанемент Рахманинова, подобное впечатление выразила Н. И. Забела: «Музыка этой вещи такая изящная, трогательная и вместе с тем такая умная...».

В некоторых рецензиях после премьеры высказывалось мнение, что, при удачной в целом «декламации» и «интересной» музыке, композитор оказался здесь поглощенным поэтическим текстом и звук в опере только оттеняет слово. Казалось бы, это мнение перекликается с суждением самого композитора о стиле «Моцарта и Сальери»: «Этот род музыки... исключительный и в большом количестве нежелательный... а написал я эту вещь из желания поучиться... Это, с одной стороны, чтобы узнать, насколько это трудно, — а с другой и сверх того, из-за несколько задетого самолюбия». Однако музыкальная драматургия произведения отнюдь не копирует источник, она ставит свои акценты в пушкинской «маленькой трагедии».

В превосходных анализах «Моцарта и Сальери», выполненных А. И. Кандинским, показано, как это происходит (Кандинский А. И. История русской музыки. М., 1979. Т. II. Кн. 2; Кандинский А. И. О музыкальных характеристиках в операх Римского-Корсакова 1890-х годов). Прежде всего, если у Пушкина центром трагедии, бесспорно, является фигура Сальери, то в опере главенствует образ Моцарта и его искусства, что глубоко согласуется с общей концепцией творчества Римского-Корсакова, направленной всегда к идеалу гармонии. Это выражено в композиции двух сцен оперы: первая сцена представляет собой концентрическую форму, где монологи Сальери обрамляют его беседу с Моцартом, ядро которой — импровизация Моцарта; сердцевина второй сцены — рассказ Моцарта о «черном человеке» и Реквием. По наблюдению А. И. Кандинского, различие персонажей выражено в различных типах их музыкально-интонационной характеристики. Так, в партии Сальери преобладает речитативно-ариозное письмо, близкое манере «Каменного гостя»; в партии же Моцарта не только постоянно возникают фрагменты его музыки — изящная ария из «Дон-Жуана», фортепианная импровизация, стилизованная Римским-Корсаковым по образцу Сонаты и Фантазии ре минор, фрагмент Реквиема (для сравнения: в партии Сальери цитировано лишь два такта из его «Тарара», и напевает эти такты не автор, а Моцарт), но и речевые эпизоды носят мелодический, завершенный характер: личность Моцарта — сама музыка. Кроме того, имеет значение стилистическое наклонение партии Сальери к признакам «домоцартовской» эпохи, интонационно-жанровым элементам «серьезного», «высокого» стиля — тема в духе сарабанды из оркестрового вступления, полифонический эпизод из первого монолога Сальери («Когда высоко звучал орган...») и т. д. Этот «строгий стиль» в соседстве со «свободной» музыкой Моцарта создает определенный драматургический контраст. Симфоническое единство партитуры усматривается в сквозном развитии комплекса тритоновых интонаций: он возникает в первой сцене, в партии Сальери, затем звучит в импровизации Моцарта, во вступлении ко второй картине, в теме «черного человека» и в Реквиеме, то есть характеризует и Моцарта и Сальери, их связь, их обреченность.

Как эстетический феномен «Моцарт и Сальери» — в высшей степени интересное произведение. Конечно, при его создании перед композитором вставала проблема совмещения «подлинных» фрагментов и «авторской» музыки. Можно понять С. Н. Кругликова, выразившего недоумение при получении известия о новой опере: «Горю нетерпением узнать все Вами сочиненное, — писал он осенью 1897 года... — а всего более „Моцарта и Сальери“, которого как-то с трудом представляю в оперном применении: и слепой скрипач, и Моцарт два раза должны играть не корсаковскую, а моцартовскую музыку, самую определенную, а не только подражания ее стилю... А ведь это самые музыкальные моменты текста; остальное много рассудочнее». Несмотря на эти трудности, музыкальная ткань сочинения получилась совершенно органичной и, кроме нескольких нарочно выделенных моментов, не оставляет ощущения рассудочной стилизации. В естественности разрешения сложной проблемы сказался опыт «объективного» художника, который, по словам Римского-Корсакова, должен уметь для каждого сюжета найти соответствующую форму, стиль, правдиво передать любое психологическое состояние. Кроме того, в этой опере выразились колоссальная музыкальная эрудиция композитора, его творческая любовь к классике, созвучность моцартовского духа его собственному миру.

В. И. Бельский, узнав о существовании «Моцарта и Сальери», написал: «Ваш „Моцарт“ — музыкальное воплощение такого же совершенного поэтического создания, как и „Каменный гость“, без сомнения, относится к категории „Каменного гостя“ Даргомыжского, но, наверно, совсем другого стиля, и если тот составляет высшее выражение исключительного стремления к музыкальной правде, то „Моцарт“ Ваш должен быть плодом гармонического сочетания влечений: как к могучей правде и выразительности, так и к лучезарной богине вашей, вышедшей из морской пены, — красоте».

Конечно, вопрос оперной красоты и правды вовсе не разрешается противопоставлением: «Даргомыжский — Корсаков», однако суть проблемы уловлена здесь верно.

М. Рахманова

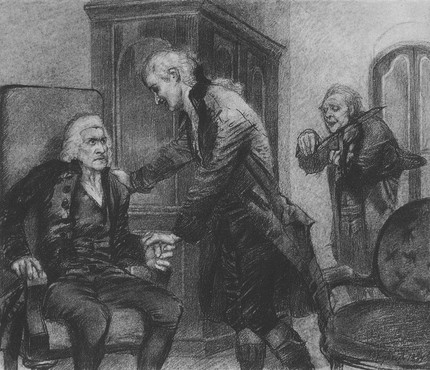

Иллюстрации: «Моцарт и Сальери». Михаил Врубель, 1884

В. Шкафер и Ф. Шаляпин на премьере оперы в 1898 году