Григорович Юрий Николаевич (2 января 1927, Ленинград — 19 мая 2025, Москва) — русский советский балетмейстер. Народный артист СССР (1973). Герой Социалистического Труда (1986). Лауреат Ленинской премии (1970), двух Государственных премий СССР (1977, 1985), Государственной премии РФ (2017). Профессор.

В 1946 окончил Ленинградское хореографическое училище (педагоги Б. В. Шавров и А. А. Писарев). В 1946–64 солист Театра им. Кирова. Исполнял гротесковые партии: Половчанин (опера «Князь Игорь» Бородина), Нурали («Бахчисарайский фонтан»), Шурале, Северьян и другие. В 1962–64 балетмейстер Театра им. Кирова. С 1964 главный балетмейстер Большого театра.

Первые постановки Григорович осуществил в 1948 в детской хореографической студии Ленинградского дворца культуры им. М. Горького («Аистёнок»; «Семеро братьев» на муз. Варламова). Выдающимся событием современного балетного искусства стали поставленные Григоровичем в Театре им. Кирова спектакли «Каменный цветок» (по сказу П. Бажова, 1957) и «Легенда о любви» (по пьесе Н. Хикмета, 1961), позднее перенесённые на сцену Большого театра (1959, 1965). «Каменный цветок» Григорович ставил также в Новосибирске (1959), Таллине (1961), Стокгольме (1962), Софии (1965) и других городах, «Легенду о любви» — в Новосибирске (1961), Баку (1962), Праге (1963) и др.

Обобщив завоевания советского балетного театра, эти спектакли подняли его на новый уровень. Они содержат глубокую идейно-образную трактовку литературных первоисточников, положенных в основу сценариев, отличаются последовательной и цельной драматургией, психологической разработкой характеров героев. Но, в отличие от односторонне драматизированных балетов-пьес предшествующего периода, этим спектаклям свойственны развитая танцевальность, возрождение сложных форм хореографического симфонизма, более тесное слияние хореографии с музыкой, воплощение в танце её внутренней структуры.

Основой хореографического решения является классический танец, обогащённый элементами других танцевальных систем (в том числе народного танца). Пантомима как самостоятельное явление отсутствует, её элементы органически включены в танец, имеющий от начала до конца действенный характер. Высокого развития достигают сложные формы симфонического танца (ярмарка в «Каменном цветке», шествие и видение Мехменэ Бану в «Легенде о любви» и другие), широко используется кордебалет в его эмоциональном значении, как лирический «аккомпанемент» танцу солистов.

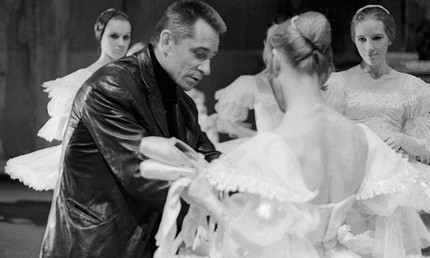

Дальнейшее развитие творчество Григоровича получило в постановке балета «Спартак» (1968; Ленинская премия, 1970), героико-трагедийного произведение о счастье борьбы за свободу. Отойдя от первоначального описательно-повествовательного сценария Н. Д. Волкова, Григорович построил спектакль по собственному сценарию на основе крупных хореографических сцен, выражающих узловые, этапные моменты действия (например, в 1-м акте: нашествие — страдания рабов — кровавые развлечения господ — порыв к восстанию), чередующихся с танцевальными монологами главных действующих лиц. Совместно с композитором А. И. Хачатуряном Григорович создал новую музыкальную редакцию этого балета. Основой хореографического решения стал действенный классический танец, поднятый до уровня развитого симфонизма.

В спектакле «Иван Грозный» на музыку Прокофьева в транскрипции М. И. Чулаки (1975, Большой театр; 1976, парижская Опера) на основе тех же художественных принципов раскрываются страницы русской истории, создаётся психологически сложный образ выдающейся личности, проносящей большую идею через множество трудностей и испытаний. Помимо массовых и сольных танцевальных сцен здесь используется в качестве своеобразного хореографического лейтмотива танец бьющих в набат Звонарей, неоднократно трансформирующийся и отмечающий все поворотные моменты в исторической судьбе народа и главного героя.

«Ангара» Эшпая (по пьесе «Иркутская история» Арбузова, 1976, Большой театр; Государственная премия СССР, 1977) — спектакль о современной молодёжи, поднимающий нравственные проблемы, раскрывающий становление личности, отношения индивида и коллектива. Классический танец здесь обогащён элементами народного, бытового, свободной пластики и пантомимы, физкультурно-спортивных движений, сплавленными в единое хореографическое целое. Пластический язык главных действующих лиц индивидуально своеобразен и подчинён раскрытию их характеров. Хореографический образ большой сибирской реки Ангары, создаваемый кордебалетом, в качестве лейтмотива проходит через весь спектакль, выступая то как могучая стихия, покоряемая трудом людей, то как «резонатор» чувств героев, то как воплощение их воспоминаний или мечты.

Большое место в творчестве Григоровича занимают постановки классических балетов, к которым Григорович подходит творчески, бережно сохраняя всё ценное и обновляя спектакль в соответствии с идейной трактовкой и требованиями современности. Все балеты П. И. Чайковского поставлены Григоровичем не как детские сказки, а как философско-хореографические поэмы с большим и серьёзным содержанием.

В «Щелкунчике» (1966, Большой театр) Григорович создал целиком новую хореографию на основе полной, без каких-либо изменений партитуры Чайковского. В центре спектакля — светлые романтические образы главных героев, воплощённые в развитых танцевальных партиях. Детские сцены 1-го акта, в отличие от предшествующих постановок, поручены не ученикам хореографического училища, а артистам кордебалета, что позволило значительно усложнить их танцевальный язык. Действие сновидений Маши развёртывается как путешествие по ёлке к её увенчанной звездой вершине. Поэтому в нём участвуют ёлочные игрушки, составляющие «аккомпанемент» чувствам главных героев и получающие «портретное» раскрытие в дивертисменте 2-го акта. Для спектакля характерны тенденция к единству действенно-симфонического развития хореографии, укрупнению танцевальных сцен (например, три последних музыкальных номера слиты в единую хореографическую сцену), а также конфликтное обострение борьбы добрых и злых сил (Дроссельмейер и Мышиный царь).

В «Лебедином озере» (1969, Большой театр) сохранена основная хореография М. И. Петипа и Л. И. Иванова и в единстве с нею заново решён ряд эпизодов в 1, 3 и 4-м актах. Значительно более танцевально развита, чем в предшествующих постановках, партия Зигфрида. Григорович отказался от традиционного решения образа Ротбарта как хищной птицы, превратив его в демонический образ, олицетворяющий злые силы и вступающий в психологическое единоборство с Зигфридом.

«Спящая красавица» ставилась Григоровичем в Большом театре в 1963 и 1973. В первом спектакле была сделана попытка решения образа феи Карабос на основе не пантомимы, а классического танца, от чего Григорович впоследствии отказался. Во втором спектакле сохранена вся хореография Петипа, которая дополнена новыми эпизодами (танец вязальщиц, царство Карабос и другие). Значительно развита танцевальная партия Дезире. Образ Карабос решён на основе характерно-гротескового танца в сочетании с пантомимой. Укрупнён основной конфликт, обострено столкновение добрых и злых сил, усилено философское звучание произведения.

На основе эстетических принципов, сложившихся в его творчестве, Григорович осуществил в 1978 постановку «Ромео и Джульетты» (в двух актах) в парижской Опере. Новая версия (в трёх актах) — Большой театр, 1979. В этот спектакль включён ряд не известных ранее музыкальных номеров, найденных Григоровичем в архиве композитора. Здесь впервые без каких-либо купюр звучит вся музыка, написанная Прокофьевым для «Ромео и Джульетты». Спектакль утверждает гуманизм, он решён как трагедия гибели возвышенных и прекрасных героев в жестоких условиях враждебного мира. В отличие от предшествующей постановки Большого театра подчёркнуто не историко-бытовое, а философско-психологическое содержание. Широко применены многообразные формы действенного симфонического танца. Более развёрнуты танцевальные образы всех главных героев.

Все спектакли поставлены Григоровием по его собственным сценариям. Его мышление хореографа неотделимо от им же создаваемой драматургии. Хореографическая драматургия Григоровича опирается на музыку, давая её зримое воплощение в пластических образах. Будучи подлинно новаторскими, спектакли Григоровича вместе с тем глубоко претворяют завоевания классического наследия. Григорович поставил «Жизель» (Анкара, 1979) и «Лебединое озеро» (Рим, 1980).

Все спектакли Григоровича оформлены художником С. Б. Вирсаладзе, создавшим декорации и костюмы, органично слитые с хореографией.

С 1973 Григорович профессор балетмейстерского отделения Ленинградской консерватории.

Литература: Чистякова В. В., В мире танца, Л.-М., 1964; Карп П., О балете, M., 1967; Красовская В. М., Статьи о балете, Л., 1967; Слонимский Ю., В честь танца, М., 1968; Ванслов В. В., Балеты Григоровича и проблемы хореографии, 2 изд., М., 1971; его же, История и современность в балете, в сб.: Музыка и хореография современного балета, вып. 2, Л., 1977; его же, Статьи о балете, Л., 1980.

В. В. Ванслов

Источник: Балет: энциклопедия, 1981 г.

На протяжении многих лет упоминание о балете Большого театра связывалось в нашем сознании с его именем.

Юрий Григорович родился 2 января 1927 года. Он был племянником известного в прошлом танцовщика Георгия Розая, артиста Мариинского театра, участника «Парижских сезонов» в антрепризе Сергея Дягилева. Еще ребенком он мечтал стать хореографом – сочинял и записывал в дневниках балеты по сюжетам любимых книг.

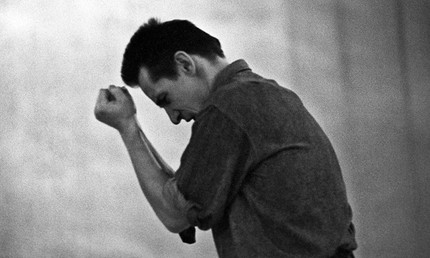

Окончив в 1947 году Ленинградское хореографическое училище, Григорович в течение пятнадцати лет выступал на сцене и имел репутацию незаурядного характерного танцовщика. Интересно, что в первый же год его поступления в театр там шли репетиции балета «Весенняя сказка», который ставил Федор Васильевич Лопухов – балетмейстер, оказавший большое влияние на дальнейшее творческое развитие Григоровича.

Но исполнительская карьера не могла в полной мере удовлетворить его творческих устремлений. Он решил попробовать свои силы сначала в детской студии. Первым спектаклем, поставленным им для детей в Ленинградском Доме культуры имени А. М. Горького в 1948 году, был «Аистенок», который впоследствии в течение многих лет остался в репертуаре студии. Были поставлены Григоровичем и другие детские спектакли, среди которых сразу завоевали любовь юных зрителей «Семеро братьев» по сказке «Мальчик с пальчик» и «Вальс-фантазия» на музыку Глинки.

Наконец состоялся и его дебют как балетмейстера в Кировском театре. В 1957 году в репертуар решено было ввести экспериментальный спектакль, чтобы дать молодежи возможность проявить себя. Это была постановка балета «Каменный цветок». Первоначально Юрию Григоровичу отводилось место ассистента балетмейстера, а ставить спектакль должен был известный хореограф Константин Сергеев.

Однако Григорович предложил к рассмотрению художественного совета Кировского театра свой вариант оригинальной и интересной постановки. Она и была ему доверена. Юрия Григоровича поддерживал Федор Лопухов, бывший в то время художественным руководителем Кировского балета. Дебют удался. Григоровичу удалось удивительно органично ввести национальные русские элементы в ткань классического танца – так, что они не выглядели чужеродными.

Возможность поставить следующий спектакль Григоровичу представилась лишь через несколько лет, в 1961 году. Этим спектаклем, постановку которого Григорович осуществил менее чем за два месяца, была «Легенда о любви» А. Меликова. Балетмейстер вновь использовал национальные мотивы в спектакле – на этот раз он применил тонкую восточную стилизацию. Григорович применил необычный прием: финалы всех эпизодов спектакля он сделал статичными, напоминающими старинные персидские миниатюры. Внешнее действие отступало на второй план, выдвигая вперед внутреннюю, психологическую логику характеров и их взаимоотношений. Интересным был также прием, впоследствии неоднократно использованный и постоянно развиваемый Юрием Григоровичем, – сценический хореографический монолог одного из персонажей, который углублял психологизм характера героя.

Спектакль был перенесен на сцену Большого театра, как и «Каменный цветок». О Григоровиче заговорили: адепты старого драмбалета были недовольны, молодая поросль внутри театра и на страницах газет, наоборот, приветствовала его поиски «симфонического танца». В спектаклях Григоровича нравился отказ от прямой иллюстративности за счет режиссерских и пластических обобщений. Но театральное начальство было недовольно, перспектив для себя в Кировском театре Григорович не видел.

Он не побоялся круто изменить свою жизнь и уехать в далекий Новосибирск ради того, чтобы иметь возможность ставить спектакли. Это был первый его отъезд в провинцию, второй состоялся несколькими десятилетиями позже.

В Новосибирске балетмейстер пробыл около двух лет. Самыми значительными его постановками на сцене Новосибирского театра оперы и балета были «Каменный цветок» и первая редакция «Лебединого озера». В 1963 году Юрия Григоровича пригласили в Москву для постановки в Большом театре балета «Спящая красавица». Фактически с этого спектакля началась его многолетняя работа в Большом театре.

Его постановка была по своему духу близка первоначальному решению Мариуса Петипа и Льва Иванова. Он стремился подчеркнуть театральность музыки, театральность хореографии Петипа, создать спектакль-парад хореографических шедевров, спектакль во славу танца, блистательное гала-представление. В целом спектакль получился блистательным, изысканным, но лишенным присущей остальным произведениям Григоровича яркой эмоциональности.

Через десять лет Григорович вновь вернулся к работе над «Спящей красавицей». На этот раз его трактовка представляла собой смешение сказочного и реального, воплощая конфликт мечты и действительности, чему соответствует и сценография спектакля: сцена визуально постоянно делится на две половины, в одной из которых происходит действие «реального» плана, в другой – «сказочного».

В 1964 году он стал руководителем балетной труппы Большого театра, получив широкую возможность реализовать творческие замыслы.

Первым спектаклем, поставленным Григоровичем в качестве главного балетмейстера Большого театра, был «Щелкунчик». В отличие от прежних своих спектаклей, где он намеренно избегал примет быта, романтизируя сценическую обстановку, «Щелкунчик» овеян духом домашнего очага, семейного праздника, на фоне которого разворачиваются основные события балета.

А потом был знаменитый «Спартак». Премьера состоялась 9 апреля 1968 года.

Многие сценические решения этого балета были подготовлены предыдущими постановками Григоровича, использование хореографических монологов, лаконическое решение сценического оформления спектакля, внутреннюю психологическую логику развития сюжета можно было проследить уже в ранних постановках балетмейстера. Однако в «Спартаке», во многом благодаря героической теме, все эти творческие находки смогли проявиться более ярко и полно.

После триумфа «Спартака» Григорович вновь обратился к постановке классики балетной сцены – «Лебединому озеру». Он максимально сохранил лучшие части первоначальной хореографии, заново поставив первую картину, сцену бала и последний акт. Он ставил балет не как красивую сказку и не как романтико-фантастическую историю, а старался раскрыть философский смысл сюжета, показать борьбу добра со злом, внутренние коллизии, проблему выбора. Случилась, правда, и неувязка – Григорович мечтал сделать трагический финал балета, но министр культуры Фурцева потребовала оптимизма. В результате Одетта много лет не погибала, а воссоединялась с Принцем. Впоследствии никто не мешал ему закончить спектакль по собственному желанию.

С 1969 по 1975 год Юрий Николаевич Григорович не ставил оригинальных балетов. Это был период раздумья, осмысления накопленного опыта – и творческого, и жизненного. В результате Григорович обратился к истории и поставил балет «Иван Грозный». В рамках балетного спектакля передать всю сложность исторической эпохи в многообразии ее событий просто невозможно, поэтому Юрий Григорович избрал путь углубленного психологизма своих героев, раскрытия исторического времени через эмоциональный внутренний мир.

Затем он обратился к современности, поставив балет из советской жизни «Ангара» по мотивам пьесы Арбузова «Иркутская история». Большой театр никогда не мог оставаться вне политики, и указание о постановке «советского балета», полностью злободневного по своей тематике, исходило от партийного руководства.

По-своему, во многом противоречиво, поставил Григорович спектакль «Ромео и Джульетта». Несколько необычна и спорна трактовка балетмейстером финала балета, отступающая от шекспировского текста, – Джульетта просыпается, когда Ромео еще жив. Однако он уже принял яд, и юные влюбленные обречены.

Балет Дмитрия Шостаковича «Золотой век», впервые поставленный в 1939 году, имел неудачную судьбу, в основном из-за плакатно-схематического содержания. Григорович в 1982 году поставил этот балет по новому сценарию. В этой постановке Григорович смог соединить на сцене лирику и гротеск, сатиру, раскрыть приключенческий, авантюрный сюжет в сочетании классического танца с акробатическим.

Григорович перенес место действия в советскую Россию, и индустриальная немецкая выставка «Золотой век» превратилась в нэпманский ресторан с тем же названием. Соответственно изменились и герои. Такая подача материала была ближе и понятнее и автору, и зрителям, давала богатые возможности для создания разнообразных сценических характеров средствами танца.

После «Золотого века» Григорович вновь обратился к классике балетной сцены – к балету «Раймонда», поставленному еще Мариусом Петипа. И вновь он, первоначально собираясь выступить лишь в роли реставратора старинного балета, фактически создал его новую постановку, не нарушив при этом общей хореографической концепции Петипа. Григоровичу пришлось с помощью ленинградских специалистов в области балета провести настоящее исследование по восстановлению первоначальной редакции «Раймонды» во всех подробностях. В результате получилась фантазия на тему «Раймонды» Петипа, видение современным балетмейстером старого шедевра хореографии сквозь призму собственного восприятия.

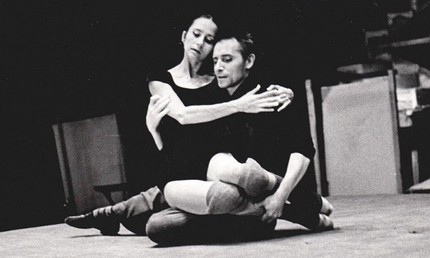

Казалось бы, творческая судьба Юрия Григоровича блестяща и безоблачна. Триумфальные постановки в Москве и за рубежом, внимание специалистов всего мира, новые работы, множество других творческих планов. Счастливый творческий и семейный союз с прекрасной балериной Натальей Бессмертновой, верной соратницей и единомышленницей в театре и надежной опорой в жизни.

Но в театре назрел очередной конфликт. Одной из причин было то, что Григорович отправил на заслуженную пенсию несколько солистов Большого театра. Он считал, что после сорока пяти лет появляться на сцене не стоит даже очень техничной балерине. Скорее всего, он был прав – официальным возрастом ухода на пенсию в России считается 38 лет, а в Америке – даже 32. В результате в 1995 году Юрий Григорович покинул Большой театр. Значительная часть труппы была не согласна с таким положением, и вскоре в знак протеста был сорван один из спектаклей, однако это не привело ни к каким результатам.

Григорович вновь обратился к провинциальной, на этот раз к краснодарской сцене. В 1996 году он возглавил балетную труппу Краснодара. И одна за другой пошли премьеры: в январе 1997 года – «Лебединое озеро», через месяц с небольшим – «Жизель», в мае – «Шопениана», в октябре – «Щелкунчик», в апреле 1998 года «Раймонда», приуроченная к 100-летию создания балета. В сентябре 1999 года был поставлен «Дон Кихот», в 2000 году Григорович воссоздал в Краснодаре еще два своих шедевра – «Спартак» и «Ромео и Джульетта», а за ними – «Золотой век», «Тщетная предосторожность», «Баядерка», «Каменный цветок», «Корсар»…

Балетмейстера приглашают во многие театры. Его последний проект – «Тщетная предосторожность» для учеников Московского хореографического училища, остроумный и веселый балет. В том, что титулованный балетмейстер, лауреат многих премий, работает с молодежью, есть особый смысл – только так и должно рождаться будущее российского балета.

Д. М. Трускиновская

Источник: 100 великих мастеров балета, 2010 г.

Окончил Ленинградское хореографическое училище в 1946 (ученик А. Писарева, В. Пономарева, А. Пушкина, Б. Шаврова, А. Лопухова), актерский факультет ГИТИСа (1965).

В 1946-61 годах в Театре им. Кирова. Первый исполнитель партий: Ретиарий («Спартак»), Северьян; Цветной юноша («Тропою грома»), Паяц («Щелкунчик»), Вестник («Тарас Бульба»), Охотник («Красный цветок»), русская пляска («Медный всадник»); др. партии: Ли Шанфу, Шурале; Николай («Татьяна»), Жером («Пламя Парижа»), Нурали, Юноша («Бахчисарайский фонтан»), Божок («Баядерка»), Ганс («Жизель»), Шут («Ромео и Джульетта»), Шут («Медный всадник»), Кот в сапогах («Спящая красавица»), украинский танец («Конек-Горбунок»), китайский танец («Щелкунчик»), Половчанин («Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»), Пан («Вальпургиева ночь» из оперы «Фауст»). Дебютировал как балетмейстер, поставил балеты «Аистенок» (1948), «Семеро братьев» (1950) в ЛДК им. А. М. Горького.

В 1961-64 балетмейстер Театра им. Кирова, где поставил балеты «Каменный цветок» (1957), «Легенда о любви» (1961).

С 1964 главный балетмейстер Большого театра, где им созданы: «Щелкунчик» (1966), «Спартак» (1968), «Иван Грозный» (1975), «Ангара» (1976), «Ромео и Джульетта» (1979), «Золотой век» (1982); осуществлены новые редакции балетов: «Спящая красавица» (1963, 1973), «Лебединое озеро» (1969), «Раймонда» (1984); возобновлены: «Каменный цветок» (1959), «Легенда о любви» (1965).

Характерно-гротесковый танцовщик академической школы танца, он отличался высоким прыжком с баллоном, мягкой, выразительной пластикой. Среди его бесспорных удач роли Божка, Шурале, Северьяна, Ретиария; в каждую роль он внес свои психологические и эмоциональные нюансы.

К концу 50-х гг. искусство «драмбалета» пришло к своему логическому концу. Чтобы всколыхнуть творческую атмосферу, дать толчок новому развитию советской хореографии, нужен был «смелый молодой талант, не зараженный предрассудками прошлых лет». Так считал Ф. Лопухов, поручив Григоровичу поставить «Каменного цветка».

Григорович оправдал его надежды. «Каменный цветок» положил начало новому развитию советского балета. Лопухов писал: «Появился новый балетмейстер-художник современного танца. Современного в смысле поисков, выражения идей и образов, а также форм выразительности, позволяющих донести эти идеи и эти образы зрителям. Появился балетмейстер, который в балете превыше всего чтит танец, верит в него как в суть своего творчества, видит в нем источник своей поэзии. . . Григорович ищет путей к созданию симфонически развитых танцевальных форм».

В балете «Легенда о любви» «виден большой рост Григоровича как художника» (Ф. Лопухов). Д. Шостакович писал, что балетмейстер «с подкупающей выразительностью решил в своем спектакле сложную тему человеческого подвига, человеческих взаимоотношений и поступков... Глубокие гуманистические идеи выражены в хореографии образной, самобытной, открывающей, я думаю, новый этап в развитии советского балетного театра». «Балеты Григоровича симфоничны и театральны одновременно... Самые сложные переплетения хореографических лейтмотивов, пластические отклики и отзвуки кордебалета, вся полифония танца органически связана с непрерывным развитием танцевальной драмы. Драматургия и симфонизм балетов Григоровича неразрывны... Логика симфонического развития танца всегда соединена с логикой развития действия...» (Б. Львов-Анохин).

Последующие работы — «Щелкунчик», «Спартак», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Иван Грозный», «Ангара», «Ромео и Джульетта», «Золотой век», «Раймонда» — Григорович осуществил в ГАБТе. Эти блестящие работы позволяют назвать Григоровича выдающимся советским балетмейстером, классиком нашего времени, на которого равняются идущие за ним.

«Спектакли Григоровича по сути своей глубоко современны. Они современны по идейному содержанию, характеру решения этических проблем, строю мыслей и чувств, формам хореографической драматургии, по танцевальной лексике и всей системе выразительных средств, принципам синтеза искусств в балетном спектакле. И трудно назвать в наши дни спектакли более современные — не по внешним атрибутам, а по идейно-художественной сущности, чем „Каменный цветок“, „Легенда о любви“, „Спартак“» (В. Ванслов).

А. Деген, И. Ступников

Источник: Ленинградский балет, 1988 г.

• Мастера большого балета: Григорович