Список сочинений, даты и литература →

Таинственный, дьяволический, женственный, мужественный, непонятный, всем понятный трагический Шопен.

С. Рихтер

По словам А. Рубинштейна, «Шопен — это бард, рапсод, дух, душа фортепиано». С фортепиано связано самое неповторимое в шопеновской музыке: ее трепетность, утонченность, «пение» всей фактуры и гармонии, обволакивающей мелодию переливающейся воздушной «дымкой». Вся многокрасочность романтического мироощущения, все то, что обычно требовало для своего воплощения монументальных композиций (симфоний или опер), у великого польского композитора и пианиста выразилось в фортепианной музыке (произведений с участием других инструментов, человеческого голоса или оркестра у Шопена совсем немного).

Контрасты и даже полярные противоположности романтизма у Шопена претворились в высшую гармонию: пламенное воодушевление, повышенная эмоциональная «температура» — и строгая логика развития, интимная доверительность лирики — и концепционность симфонических масштабов, артистизм, доведенный до аристократической изысканности, и рядом — первозданная чистота «народных картинок». Вообще своеобразие польского фольклора (его ладов, мелодий, ритмов) пропитало собой всю музыку Шопена, ставшего музыкальным классиком Польши.

Шопен родился неподалеку от Варшавы, в Желязовой Воле, где его отец, выходец из Франции, работал домашним учителем в графской семье. Вскоре после рождения Фридерика семья Шопенов переезжает в Варшаву. Феноменальная музыкальная одаренность проявляется уже в раннем детстве, в 6 лет мальчик сочиняет первое произведение (полонез), а в 7 впервые выступает как пианист. Общее образование Шопен получает в Лицее, он также берет уроки фортепианной игры у В. Живного.

Формирование музыканта-профессионала завершается в Варшавской консерватории (1826-29) под руководством Ю. Эльснера. Одаренность Шопена проявлялась не только в музыке: с детских лет он сочинял стихи, играл в домашних спектаклях, замечательно рисовал. На всю жизнь Шопен сохранил дар карикатуриста: он мог так нарисовать или даже изобразить кого-нибудь мимикой лица, что все безошибочно узнавали этого человека.

Художественная жизнь Варшавы давала множество впечатлений начинающему музыканту. Итальянская и польская национальная опера, гастроли крупнейших артистов (Н. Паганини, И. Гуммеля) вдохновляли Шопена, открывали перед ним новые горизонты. Часто во время летних каникул Фридерик бывал в загородных имениях у своих друзей, где не только слушал игру деревенских музыкантов, но иногда и сам играл на каком-нибудь инструменте. Первые композиторские опыты Шопена — опоэтизированные танцы польского быта (полонез, мазурка), вальсы, а также ноктюрны — миниатюры лирико-созерцательного характера.

Обращается он и к жанрам, составлявшим основу репертуара тогдашних пианистов-виртуозов — концертным вариациям, фантазиям, рондо. Материалом для таких произведений служили, как правило, темы из популярных опер или народные польские мелодии. Вариации на тему из оперы В. А. Моцарта «Дон-Жуан» встретили горячий отклик Р. Шумана, написавшего о них восторженную статью. Шуману принадлежат и следующие слова: «...Если в наше время родится гений, подобный Моцарту, он станет писать концерты скорее шопеновские, чем моцартовские».

2 концерта (особенно ми-минорный) стали высшим достижением раннего творчества Шопена, отразили все грани художественного мира двадцатилетнего композитора. Элегическая лирика, родственная и русскому романсу тех лет, оттеняется блеском виртуозности и по-весеннему светлыми народно-жанровыми темами. Моцартовски совершенные формы проникаются духом романтизма.

Во время гастрольной поездки в Вену и по городам Германии Шопена настигла весть о поражении польского восстания (1830-31 гг.). Трагедия Польши стала сильнейшей личной трагедией, соединилась с невозможностью возвращения на родину (Шопен был другом некоторых участников освободительного движения). Как отметил Б. Асафьев, «коллизии, волновавшие его, сосредоточились на различного рода стадиях любовных томлений и на ярчайшем взрыве отчаяния в связи с гибелью отечества».

Отныне в его музыку проникает подлинный драматизм (Баллада соль минор, Скерцо си минор, до-минорный Этюд, часто называемый «Революционным»). Шуман пишет, что «...Шопен, ввел бетховенский дух в концертный зал».

Баллада и скерцо — жанры, новые для фортепианной музыки. Балладами назывались развернутые романсы повествовательно-драматического характера; у Шопена это крупные произведения поэмного типа (написанные под впечатлением от баллад А. Мицкевича и польских дум). Переосмысливается и скерцо (обычно бывшее частью цикла) — теперь оно стало существовать как самостоятельный жанр (совсем не шуточного, а чаще — стихийно-демонического содержания).

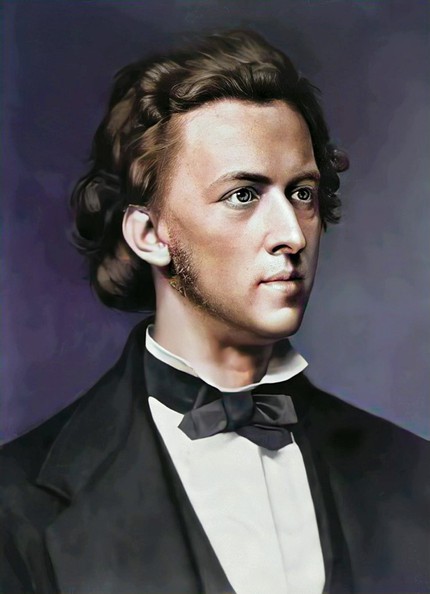

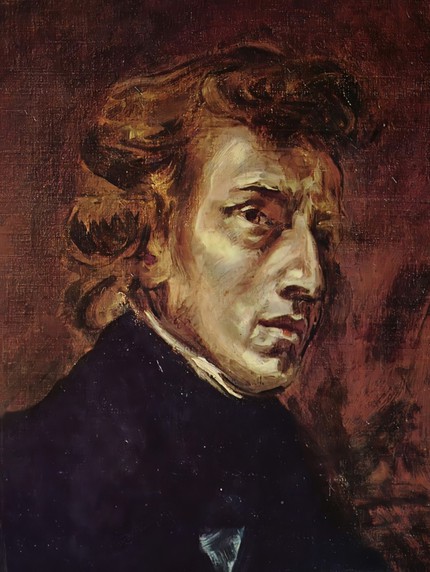

Последующая жизнь Шопена связана с Парижем, куда он попадает в 1831 г. В этом кипучем центре художественной жизни Шопен встречается с людьми искусства из разных стран Европы: композиторами Г. Берлиозом, Ф. Листом, Н. Паганини, В. Беллини, Дж. Мейербером, пианистом Ф. Калькбреннером, литераторами Г. Гейне, А. Мицкевичем, Жорж Санд, художником Э. Делакруа, написавшим портрет композитора.

Париж 30-х гг. XIX века — один из очагов нового, романтического искусства, утверждавшегося в борьбе с академизмом. По словам Листа, «Шопен открыто становился в ряды романтиков, написав все-таки на своем знамени имя Моцарта». Действительно, как бы далеко ни ушел Шопен в своем новаторстве (его не всегда понимали даже Шуман и Лист!), его творчество носило характер органичного развития традиции, ее как бы волшебного преображения.

Кумирами польского романтика были Моцарт и в особенности И. С. Бах. К современной ему музыке Шопен относился в целом неодобрительно. Вероятно, здесь сказался его классически-строгий, рафинированный вкус, не допускавший никаких резкостей, грубостей и крайностей выражения. При всей светской общительности и дружелюбии он был сдержан и не любил открывать свой внутренний мир. Так, о музыке, о содержании своих произведений он говорил редко и скупо, чаще всего маскируясь какой-нибудь шуткой.

В созданных в первые годы парижской жизни этюдах Шопен дает свое понимание виртуозности (в противоположность искусству модных пианистов) — как средства, служащего выражению художественного содержания и неотрывного от него. Сам Шопен, однако, мало выступал в концертах, предпочитая большому залу камерную, более уютную обстановку светского салона. Доходов от концертов и нотных изданий недоставало, и Шопен вынужден был давать уроки фортепианной игры.

В конце 30-х гг. Шопен завершает цикл прелюдий, ставших настоящей энциклопедией романтизма, отразивших основные коллизии романтического мироощущения. В прелюдиях — самых миниатюрных пьесах — достигается особая «плотность», концентрированность выражения. И снова мы видим пример нового отношения к жанру. В старинной музыке прелюдия всегда являлась вступлением к какому-то произведению. У Шопена это самоценная пьеса, сохраняющая в то же время некоторую недосказанность афоризма и «импровизационную» свободу, что так созвучно романтическому мироощущению.

Цикл прелюдий был окончен на острове Майорка, куда для поправления здоровья Шопен предпринял поездку совместно с Жорж Санд (1838). Кроме этого, из Парижа Шопен выезжал в Германию (1834-1836), где встречался с Мендельсоном и Шуманом, а в Карлсбаде увиделся с родителями, и в Англию (1837).

В 1840 г. Шопен пишет Вторую сонату си-бемоль минор — одно из самых трагических своих произведений. Ее 3 часть — «Похоронный марш» — до сегодняшнего дня осталась символом траура. Среди других крупных произведений — баллады (4), скерцо (4), Фантазия фа минор, Баркарола, Соната для виолончели и фортепиано. Но не меньшее значение для Шопена имели жанры романтической миниатюры; появляются новые ноктюрны (всего ок. 20), полонезы (16), вальсы (17), экспромты (4).

Особой любовью композитора пользовалась мазурка. 52 шопеновские мазурки, поэтизирующие интонации польских танцев (мазура, куявяка, оберека), стали лирической исповедью, «дневником» композитора, выражением самого сокровенного. Не случайно последним произведением «поэта фортепиано» стала скорбная фа-минорная мазурка ор. 68, № 4 — образ далекой недостижимой родины.

Венцом всего творчества Шопена стала Третья соната си минор (1844), в которой, как и в других поздних произведениях, усиливается красочность, колористичность звучания. Смертельно больной композитор создает музыку, преисполненную света, восторженно-экстатического слияния с природой.

В последние годы жизни Шопен совершает крупную гастрольную поездку по Англии и Шотландии (1848), которая, как и предшествовавший ей разрыв отношений с Жорж Санд, окончательно подорвала его здоровье.

Музыка Шопена совершенно неповторима, при этом она оказала влияние на многих композиторов последующих поколений: от Ф. Листа до К. Дебюсси и К. Шимановского. Особые, «родственные» чувства испытывали к ней русские музыканты: А. Рубинштейн, А. Лядов, А. Скрябин, С. Рахманинов. Шопеновское искусство стало для нас исключительно цельным, гармоничным выражением романтического идеала и дерзновенного, полного борьбы, стремления к нему.

К. Зенкин

Источник: Творческие портреты композиторов, 1990 г.

Шопен, Фридерик Францишек (пол. Fryderyk Franciszek Chopin, также Szopen, фр. Frédéric François Chopin; 1 III, по метрической записи — 22 II 1810, Желязова-Воля, близ Варшавы — 17 X 1849, Париж) — польский композитор и пианист.

Сын француза Николя (Миколая) Шопена, участника Польского восстания 1794, преподавателя французского языка, и польки Юстины Кшижановской. Детство и юность Шопена прошли в Варшаве. В очень раннем возрасте он начал учиться игре на фортепиано под руководством матери и старшей сестры Людвики, подбирал по слуху все услышанные мелодии. Первым учителем Шопена (1816-21) был пианист и композитор В. Живный, чех по национальности.

В 1817 изданы первые сочинения 7-летнего Шопена — полонез g-moll для фортепиано, написанный под влиянием М. К. Огиньского, и марш для духового оркестра, часто исполнявшийся в Варшаве на военных смотрах и парадах. Имеются сведения и о других детских сочинениях Шопена — полонезах, мазурках, вальсах, вариациях (не сохранились). В них проявилось рано раскрывшееся дарование Шопена (уже в 8-летнем возрасте его называли «польским Моцартом»). 24 II 1818 Шопен впервые выступил публично как пианист (пресса отозвалась о нём как о подлинном музыкальном гении).

После обучения в Варшавском лицее (1823-26) Шопен занимался под руководством Ю. Эльснера (1826-29) в Главной школе музыки (отделение Института музыки и декламации, основано в 1821; имела статут факультета Варшавского университета). Здесь он получил всестороннее музыкальное образование.

В годы учёбы Шопен создал много пьес для фортепиано — рондо, мазурки, ноктюрны, экосезы, вальсы, а также фортепианное трио и первые произведения для фортепиано с оркестром — Вариации на тему из «Дон Жуана» Моцарта и краковяк «Большое концертное рондо»; в большей части ранних сочинений уже ощущается национальное своеобразие его музыки. Сильное влияние на юного Шопена оказали польское народное музыкальное искусство, а также польская литература, особенно поэзия (А. Мицкевич, С. Витвицкий, Ю. Словацкий). И в Главной школе музыки, и дома, где бывали выдающиеся деятели польской и зарубежной культуры, Шопен проявлял интерес к изобразительному искусству, истории, философии.

В 20-е гг. в Варшаве полностью сформировался творческий облик Шопена как композитора и пианиста. Здесь в 1829 и 1830 им были созданы 2 концерта для фортепиано с оркестром, в которых со всей полнотой проявились национальные истоки. На родине были написаны также его первые этюды для фортепиано, характеризующиеся «поэмностью», глубиной содержания и яркой образностью, что выделяло их из множества сочинений этого жанра других композиторов того времени, стремившихся придать этюдам главным образом виртуозный блеск.

Одновременно происходило формирование Шопена и как пианиста. Его выступления привлекли внимание публики и прессы в Варшаве, затем в Вене, где он дал первый концерт в 1829. Наиболее проницательные суждения о пианизме Шопена высказал в печати польский пианист, историк и критик М. Мохнацкий, отметивший кантиленность его игры, её эмоциональное богатство и другие черты, определявшие достижения национальной исполнительской школы.

Отец и друзья Шопена считали, что для полного расцвета его гения ему необходимо поехать за границу, прежде всего в Италию. Получив отказ от официальных властей на ходатайство о творческой командировке в Италию, Шопен 2 XI 1830 снова выехал в Вену. По пути туда во Вроцлаве он выступил в качестве солиста в симфоническом концерте. В Вене Шопена застало известие о начавшемся 29 XI 1830 в Варшаве восстании, что вызвало у композитора, многие друзья которого участвовали в этом восстании, тяжёлый душевный кризис.

Трагические переживания этого времени отразились в созданных вскоре этюдах, песнях, в замыслах 1-го скерцо и 1-й баллады для фортепиано. В июле 1831 Шопен покинул Вену, где он участвовал в нескольких концертах, и направился в Париж. Однако по дороге он почти на 2 месяца задержался в Мюнхене и Штутгарте, выступал там как пианист и продолжал работу над некоторыми сочинениями. В Штутгарте Шопен узнал о поражении Польского восстания и падении Варшавы. Полагают, что под сильным впечатлением от этих известий он создал этюд c-moll (op. 10 No 12), часто называемый «революционным», и, возможно, 2 глубоко трагические прелюдии — a-moll и d-moll.

С осени 1831 жизнь Шопена связана с Парижем. Он прибыл туда уже вполне сложившимся композитором с яркой творческой индивидуальностью и прочно установившимися национальными своеобразными чертами стиля (утверждения некоторых зарубежных авторов, будто стиль Шопена окончательно сформировался лишь в Париже, полностью опровергаются анализом его произведений, изданных за рубежом в 1832-33, но созданных ещё в Варшаве).

В первые годы пребывания Шопена во Франции были изданы (в Лейпциге, Лондоне и Париже) 9 мазурок, 3 ноктюрна, 12 этюдов для фортепиано, фортепианное трио, а также концерт для фортепиано с оркестром e-moll (считается первым, т. к. ранее созданный концерт f-moll был издан позднее).

Вскоре по приезде в Париж Шопен завоевал репутацию замечательного пианиста. 26 II 1832 здесь состоялся его первый публичный концерт, в котором были исполнены 2-й концерт и Вариации на тему из «Дон Жуана» для фортепиано с оркестром. Присутствовавший на концерте Ф. Лист отмечал, что необыкновенный талант Шопена наряду со счастливыми новшествами в области его искусства внёс также много нового в раскрытие человеческого чувства.

Шопен сблизился с Листом, Г. Берлиозом, В. Беллини, В. Гюго, Г. Гейне, А. Ламартином, А. де Мюссе и др. крупнейшими писателями и художниками, общение с которыми, как и посещения театров и картинных галерей, обогащало Шопена новыми впечатлениями.

В Париже Шопен приобрёл известность и как педагог — под его руководством совершенствовались воспитанники Парижской консерватории, ученики И. Мошелеса, А. Герца, Ф. Калькбреннера. В 1833-35 Шопен много концертировал и участвовал в концертах, где выступали Лист, Ф. Хиллер, братья Герц, а также Г. Берлиоз, восхищавшийся игрой Шопена и его музыкой. Шопен приобрёл европейскую славу как композитор и пианист. К началу 30-х гг. относятся поездки Шопена в Германию.

Большое значение для Шопена имели встречи с Листом в 1833; по словам Шопена, игра Листа, исполнявшего его произведения, произвела на него потрясающее впечатление. В 1834 он встретился с Ф. Мендельсоном, который назвал его самым первым из всех пианистов; в 1835 и 1836 виделся с Р. Шуманом, оценившим его гениальное новаторство как пианиста и композитора.

В 1838 Шопен сблизился с Жорж Санд. Путешествие с нею на Балеарские острова (Пальма на о. Мальорка) привело к тяжёлому обострению лёгочного заболевания Шопена, однако он не прекращал напряжённого творческого труда.

На протяжении всего зарубежного периода жизни Шопен неизменно встречался с соотечественниками, в частности с А. Мицкевичем, а позже и с Ц. К. Норвидом, переписывался с польскими друзьями, помогал материально польским эмигрантам в Париже. Все дошедшие до нас песни Шопена написаны на тексты польских поэтов.

Несмотря на ухудшавшееся состояние здоровья, Шопен в последние годы своей жизни создал множество значительных произведений, в т. ч. такие шедевры, как 3-я и 4-я баллады, фантазия f-moll, соната h-moll и последнее скерцо для фортепиано, а также сонату для виолончели и фортепиано. Драматические, а нередко и трагические образы, которыми проникнуты как крупные произведения, так и миниатюры, были неизменно связаны и с его личной судьбой, и с теми событиями, которые переживала Польша.

В период наивысшего расцвета композиторского творчества (1837-46) Шопен продолжал выступать в концертах, в т. ч. с Г. Эрнстом, О. Франшоммом, П. Виардо. Зиму он обычно проводил в Париже, лето — в Ноане (имении Жорж Санд). В мае 1844 в Варшаве умер отец Шопена, смерть которого композитор пережил крайне тяжело. Здоровье его ухудшилось, что побудило Жорж Санд (наряду с др. причинами, в т. ч. ссорой с дочерью, которую поддерживал Шопен), как указывает М. Карлович, ускорить разрыв с Шопеном (1847). Однако в 1848 Шопен предпринял гастрольную поездку по Англии и Шотландии; его концерты сопровождались триумфальным успехом. 16 XI 1848 на польском вечере в Лондоне состоялось его последнее выступление. Возвратился он в Париж уже смертельно больным.

В последний год жизни Шопен был окружён заботами русских друзей, в т. ч. сестёр Шереметевых и Н. В. Обресковой (мать ученицы Шопена), а также шотландской пианистки Дж. Стирлинг (его ученица). Тогда же он особенно сблизился с Э. Делакруа. Записи о Шопене в дневнике Делакруа, создавшего также лучшие портреты Шопена, — ценнейший источник для биографов Шопена и исследователей его творчества. В начале августа 1849 по просьбе Шопена к нему в Париж приехала сестра Людвика. Но болезнь его вступила уже в последнюю фазу развития. Традиционная версия о туберкулёзе как причине смерти Шопена ныне оспаривается рядом историков медицины, основывающихся на письме сестры Шопена Листу и ряде симптомов, свидетельствующих о серьёзной болезни сердца.

Согласно воле Шопена его сердце было перевезено сестрой в Варшаву и захоронено в подземелье костёла Св. креста; в 1879 оно было замуровано в одной из колонн этого храма, на которой сооружена доска с надписью: «Фридерику Шопену — соотечественники».

Произведения Шопена, не изданные при жизни, были опубликованы вскоре после его смерти. В 1851 в Вене издана 1-я соната для фортепиано Шопена, передавшего её рукопись издателю К. Хаслингеру. В 1855 Ю. Фонтана (друг Шопена) по поручению семьи Шопена опубликовал остававшиеся в рукописи его фортепианные сочинения, в т. ч. Фантазию-экспромт, 8 мазурок, 5 вальсов, 3 полонеза, ноктюрн, 3 экосеза, рондо для 2 фортепиано, пометив их опусами 66-73, в которые вошли как ранние, так и поздние произведения Шопена. Песни его, сочинённые в 1829-47, также собранные Фонтаной, вышли в свет в 1859 под ор. 74. В различных источниках имеются указания на то, что Шопен написал ряд песен, до нас не дошедших.

Шопен сыграл огромную роль в развитии польской культуры и утверждении её мирового значения. В историю музыкального искусства он вошёл как один из величайших мастеров, классик польской музыки и её основоположник. Шопен сохранял прочные связи с народными истоками польской музыкальной культуры, в т. ч. с национальным жанром думы-баллады; они определялись прежде всего глубоким постижением песенного и танцевального фольклора, а также тем, что наряду с традициями западно-европейских классиков он воспринял опыт своих польских предшественников и старших современников, в т. ч. М. К. Огиньского, создававшего на основе национальных танцев полонезы и др. фортепианные пьесы, а также Эльснера, К. Курпиньского, Ф. Лесселя, М. Шимановской и др. композиторов, авторов сочинений разных жанров.

Национальное своеобразие музыки Шопена, её романтическая устремлённость и патриотический характер обусловлены освободительным движением 30-40-х гг. 19 века. Богатство и благородство чувств, поэтичность образов, а также высочайшее композиторское мастерство придали творчеству Шопена общечеловеческое звучание. Оно оказало сильнейшее влияние на музыкальные культуры всех стран, его традиции продолжаются и развиваются и ныне.

Творчество Шопена характеризуется богатством содержания и смелым новаторством. Героико-драматические концепции лежат в основе всех крупных произведений, созданных во время Польского восстания 1830-31 и после его поражения; наиболее ярко они выражены в образах сонаты b-moll op. 35 (с похоронным маршем), которую А. Г. Рубинштейн назвал «национальной трагедией».

Трагедийность присуща и фортепианной сонате h-moll, в которую, как и в фантазию f-moll, вплетаются ритмы траурного марша, а 2-я тема 1-й части сонаты является вариантным развитием средней части похоронного марша сонаты b-moll.

Впечатление, которое произвело на Шопена известие о подавлении Краковского восстания 1846, нашло отражение в сонате для виолончели и фортепиано, отмеченной близостью к жанру думы-баллады (последнее крупное произведение Шопена и последнее опубликованное при жизни композитора).

Трагический характер носят многие мазурки и песни, созданные в последние годы жизни, в них жанровые сцены перемежаются с лирическими раздумьями, отражающими философские размышления, ностальгические настроения композитора, не терявшего, однако, веры в силы своего народа и его освобождение.

Развивая также традиции национальной профессиональной музыки, Шопен исключительно обогатил характерные для неё жанры, в т. ч. преобразил жанр полонеза, введя в него трагедийность (например, в полонез fis-moll op. 44, полонез-фантазию op. 61) и черты призывности, почерпнутые из «побудок», звучавших в повстанческих войсках (полонез ор. 53).

В аккордике Шопена также возрастает роль альтерированных ступеней, вплоть до трактовки их как основных звуков трезвучий, рассматриваемых как тонические (отсюда использование далёких тональностей, типичное для Шопена).

Шопен был основоположником жанра фортепианной баллады, создателем её классических образцов. В своих 4 балладах он воплотил героический пафос освободительных порывов и подвигов (по словам Шопена, 1-я и 2-я баллады навеяны поэмами Мицкевича, которые он читал ещё в Варшаве, по мнению большинства исследователей, образный строй 1-й баллады связан с поэмой «Конрад Валленрод»).

Фортепианные баллады Шопена — вершина развития лирико-эпического жанра, восходящего к славянским думам, характеризующимся сочетанием лирического запева с драматическим повествованием о подвиге и гибели героя; «балладность» присуща и ряду др. произведений Шопена. Вместе с тем его ноктюрны, этюды, а также прелюдии — гениальные образцы музыкальной лирики.

В прелюдиях, как и в других миниатюрах, представлено всё эмоциональное богатство музыки Шопена — от интимно-лирических настроений до яростного драматизма последней, 24-й прелюдии. Новаторство Шопена проявилось в том, что его прелюдии (как и скерцо) стали самостоятельными, художественно завершёнными произведениями.

Такой же диапазон образного строя присущ и этюдам 2-й тетради. Как отметил Шуман, этюды Шопена воспринимаются скорее как поэмы, чем как пьесы чисто виртуозного характера, традиционные для того времени.

Шопен опоэтизировал и драматизировал национальные бытовые танцевальные формы. Свои мазурки и полонезы, выходящие за рамки танцевального жанра, Шопен насыщал чертами поэмности, т. н. большие полонезы fis-moll op. 4 и As-dur op. 53 отличаются особым эмоциональным богатством, героическим подъёмом.

Несмотря на то, что некоторые произведения Шопен наделил чертами программности (помимо баллад, ноктюрн g-moll, написанный под впечатлением «Гамлета» Шекспира), он никогда не давал своим пьесам программных названий; многим из них явно присуща картинность, связанная, возможно, с его рано пробудившимся интересом к изобразительному искусству.

Лирические образы во многих произведениях Шопена воплощены в широкой кантилене. Истоки этой кантиленности, так же, как и интонационного строя музыки Шопена в целом, восходят к польскому народно-песенному творчеству, в т. ч. элементы ладовой переменности, особенно ощутимые в области субдоминанты, — II натуральная, пониженная и повышенная, IV натуральная и повышенная ступени, т. н. славянская кварта, часто служащая для нагнетания напряжённости (напр., а — ais в e-moll), как и др. черты переменности у Шопена, восходящие к народным истокам. Это дало основание некоторым теоретикам говорить о «панхроматизме» музыки Шопена.

В области формообразования новаторство Шопена сказалось главным образом в своеобразном развитии принципов сонатности, в стремлении к единству частей цикла, привлечении ради этого монотематизма.

Богатство красок музыки Шопена и тематическое развитие средних голосов позволяют говорить об «оркестральности» ряда фортепианных пьес, в т. ч. этюда a-moll op. 25 No 11.

В целом музыка Шопена — ярчайшее музыкально-романтическое воплощение грозовой атмосферы восстаний 30-40-х гг., общеевропейского революционного пафоса тех лет, определяющего образный строй его наиболее значительных произведений и ощущающегося даже во многих прелюдиях и ноктюрнах. Связи славянской по своему складу музыки Шопена с западноевропейской сводятся главным образом к влиянию В. А. Моцарта, что засвидетельствовал сам Шопен в своих музыкально-эстетических высказываниях (особенно в беседах с Э. Делакруа).

Достижения Шопена как композитора оказали воздействие на развитие национальных школ, особенно славянских — прежде всего русской (связи с творчеством Шопена ясно ощущаются в музыке М. И. Глинки, М. П. Балакирева, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, А. Н. Лядова, А. Н. Скрябина, С. В. Рахманинова и др. композиторов) и чешской (у Б. Сметаны, а также А. Дворжака и его учеников). Влияние Шопена испытали Лист, Р. Вагнер, Э. Григ, К. Дебюсси и другие западно-европейские композиторы.

Исполнительский стиль Шопена обусловлен прежде всего содержанием его музыки. Во многих источниках приводятся сведения о исключительной кантиленности игры Шопена, которую он стремился выработать и у своих учеников. Вместе с тем распространённое мнение о лирической насыщенности игры Шопена как основной черте его пианизма опровергается воспоминаниями современников, слышавших его игру. Ю. Косьцельская (сестра невесты Шопена — М. Водзиньской) свидетельствует, что Шопен достигал громадной силы звучания в героико-драматических эпизодах; это удавалось ему ценой большого физического напряжения, доводившего его иногда до обморочного состояния. Романтическая взволнованность, свойственная музыке Шопена, всегда сохранялась в авторском исполнении. Играя свои мазурки и полонезы, он наряду с раскрытием глубины содержания, всегда подчёркивал жанровое своеобразие сцен — от картин сельского быта до торжественного рыцарского шествия.

Отзвуки «побудок» — призывных возгласов, характерных уже для повстанцев 1794, также типичны для ряда произведений Шопена. Трудность исполнения произведений Шопена связана с тем, что они требуют глубокого понимания их содержания, исключающего внешние эффекты, в т. ч. чрезмерно быстрые темны (такое исполнение характерно для многих современных пианистов, преимущественно зарубежных). Среди тех, кто создал традиции исполнения произведений Шопена, — великие русские пианисты М. А. Балакирев, А. Г. и Н. Г. Рубинштейны, С. И. Танеев, С. В. Рахманинов. Продолжатели этих традиций — многие представители советской пианистической школы, завоевавшие международное признание.

Произведения Шопена утвердились в репертуаре пианистов всех стран мира. Лучшими исполнителями музыки Шопена в Польше были И. Падеревский, З. Джевецкий, X. Штомпка, В. Малцужиньский и их ученики, ныне — Г. Черны-Стефаньска (1-я премия на IV Международном конкурсе пианистов в Варшаве, 1949). Огромную роль в создании традиций интерпретации шопеновской музыки за рубежом, отвечавшей авторскому замыслу, сыграли Лист и его ученики, в т. ч. Ю. Зарембский.

Эти традиции, восходящие к годам дружбы Шопена с Листом, венгерский мастер передал А. Г. Рубинштейну, который был одним из лучших интерпретаторов сочинений Шопена, утвердивших в русском исполнительском искусстве истинное понимание значения Шопена. Вместе с другими прогрессивными музыкантами многие русские пианисты противостояли таким искажениям творчества Шопена, как стремление либо представить его «салонным» композитором, либо выдвинуть на первый план пианистическую виртуозность (Л. Годовский), либо «деромантизировать» его музыку, лишив её романтических порывов, рождённых национально-освободительными устремлениями польского народа.

Различные интерпретации музыки Шопена, борьба между представителями различных концепций его творчества приняли особенно широкий характер на международных шопеновских конкурсах, систематически организуемых в Варшаве с 1927 каждые 5 лет (с перерывом в годы фашистской оккупации). Начиная с первого конкурса, когда 1-я премия была присуждена Л. Н. Оборину, советские пианисты часто завоёвывали почётные места. Среди лауреатов шопеновских конкурсов — Г. Р. Гинзбург, А. Луфер, Я. Зак.

На всех конкурсах, как подчёркивала польская пресса, ощущалась общность прогрессивных черт в трактовках сочинений Шопена представителями польской и советской пианистических школ; принцип «деромантизации» Шопена был выдвинут и стал темой дискуссий на всех шопеновских конкурсах конца 40-х — 70-х гг., получив отражение в периодической печати Польши и др. стран.

В 1934 в Варшаве организован Институт Фридерика Шопена, значительно расширивший свою деятельность по сравнению с существовавшей при Варшавском музыкальном обществе в 1899-1927 Секцией им. Фридерика Шопена. В 1950 институт переименован в Общество им. Ф. Шопена (получило в дар от государства новое помещение — замок Острогских).

Постепенно общество превратилось в международный центр шопеноведения и один из крупнейших центров музыкальной культуры Польши, развернув широкую исследовательскую, издательскую (совместно с Польским музыкальным издательством) и концертную деятельность. С 1956 общество начало публиковать «Шопеновский ежегодник» («Rocznik Chopinowski»; начиная со 2-го тома выходит под названием «Annales Chopin»), в котором печатаются работы польских и зарубежных (в т. ч. советских) шопеноведов.

Шопеновские общества существуют также в ЧССР, ГДР, Австрии (во Франции существовало до 2-й мировой войны 1939-1945). В СССР в 1960 организована постоянно действующая Шопеновская секция при Обществе советско-польской дружбы, работающая в контакте с Обществом им. Ф. Шопена в Варшаве и развивающая свою деятельность в различных областях (в т. ч. проводится цикл «Советские пианисты — исполнители произведений Шопена», в концертах которого выступали многие пианисты, в т. ч. Г. Г. Нейгауз).

И. Ф. Бэлза

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.

• Список сочинений, даты и литература

• Творческий путь

• Характеристика творчества

• Польская музыкальная культура 1-й половины 19 века