Mazeppa

Симфоническая поэма по Гюго No. 6 (1847—1851)

Состав оркестра: 2 флейты, флейта-пикколо, 2 гобоя, английский рожок, 2 кларнета, бас-кларнет, 3 фагота, 4 валторны, 3 трубы, 3 тромбона, туба, литавры, треугольник, тарелки, большой барабан, струнные.

История создания

Образ Мазепы (ок. 1644—1709) в российском сознании навеки связан с поэмой Пушкина «Полтава» (1828) и написанной по ней опере Чайковского «Мазепа» (1884). Однако Лист, хотя и побывавший трижды в России и высоко ценивший творчество многих русских композиторов, знал другого Мазепу. Не старый политик, изменивший царю Петру и бежавший вместе со шведским королем Карлом XII после разгрома под Полтавой, а юный влюбленный был известен в Западной Европе, в частности, по «Истории Карла XII» Вольтера.

Вольтер так пишет об этом: «Он был пажем Яна Казимира и при его дворе приобрел некоторый европейский лоск. В молодости у него был роман с женой одного польского шляхтича, и муж его возлюбленной, узнав об этом, велел привязать Мазепу нагишом к дикой лошади и выпустить лошадь на свободу. Она была родом с Украины и убежала туда, притащив с собой Мазепу, полумертвого от усталости и голода. Его приютили местные крестьяне; он долго жил среди них и отличился в нескольких набегах на татар. Благодаря превосходству своего ума и образования, он пользовался большим почетом среди казаков, слава его все более росла, так что царь принужден был объявить его украинским гетманом».

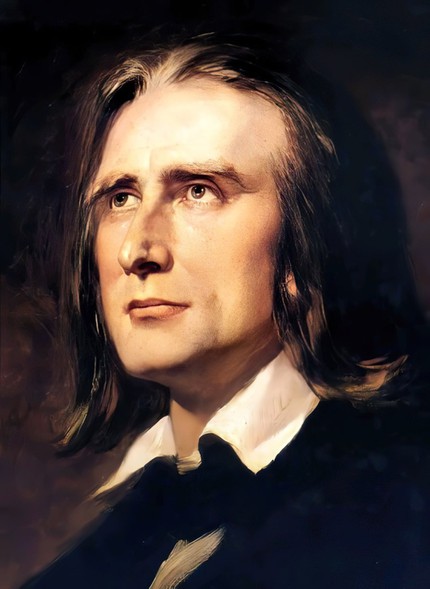

Этот образ привлек многих романтиков: в судьбе Мазепы ярко выявилась излюбленная ими антитеза страдания и триумфа. Одним из первых поэтических воплощений юношеских приключений будущего гетмана стала поэма Байрона «Мазепа» (1818). Но больше всего поразило Листа большое стихотворение Виктора Гюго (1802—1885), вождя французских неистовых романтиков, опубликованное в цикле «Восточные мотивы» (1829). Молодой музыкант жил тогда в Париже, и в становлении его эстетики роль французского романтизма оказалась ведущей. Не мог пройти Лист и мимо серии картин французского художника Ора- са Берне, одна из которых изображает дикую скачку Мазепы, привязанного к крупу коня.

В Париже в 1847 году был издан фортепианный этюд Листа «Мазепа» с подзаголовком «Виктору Гюго»; через пять лет в новой редакции он вошел в знаменитый сборник «Этюды высшего исполнительского мастерства». Здесь программность подчеркивалась заключительной фразой стихотворения Гюго, помещенной под последним тактом:

...Он несется, он летит, он падает,

И подымается царем!

Но музыка этюда первоначально не связывалась с программным прообразом. Ее первое воплощение — в «Этюдах для фортепиано в форме 48 упражнений... юного Листа» (1826); второе, сильно переработанное, — в «Больших этюдах для фортепиано» (1838). И, наконец, уже в Веймаре, в расцвете творческих сил, Лист пишет симфоническую поэму № 6, посвященную, как и остальные 11, Каролине Сайн-Витгенштейн. Первое исполнение «Мазепы» состоялось в Веймаре под управлением автора 16 апреля 1854 года.

В качестве программы в партитуре полностью опубликовано стихотворение Гюго — в оригинале и в немецком переводе ученика Листа композитора П. Корнелиуса. Эпиграфом к стихотворению служит повторяющийся возглас из поэмы Байрона, данный во французском переводе:

«Away! —Away!»

Байрон. «Мазепа».

I

Когда, глотая крик и кровью весь обмазан,

Мазепа по рукам и по ногам был связан

И тело принял конь,

Скакун, что выкормлен морскою был травою,

Клубящий жаркий пар ноздрею огневою,

Копытами — огонь;

Когда ужом вертясь в удавке беспощадной,

Бессильной яростью повеселив изрядно

Спокойных палачей,

Мазепа рухнул вдруг на круп коня могучий,

Покрыт испариной, с губами в пене жгучей,

С кровавым сном очей, —

Раздался крик. И вот, сливаясь в ком единый,

Скакун и человек уже летят равниной

С ветрами наравне.

Безумным топотом взметая вихри праха,

Подобны облаку, где молния с размаха

Блестит в голубизне.

Летят. Уносятся, как бы в дыханье бури,

Рожденной между гор средь ледяной лазури,

Как черный ураган,

Потом виднеются лишь точкою мгновенной,

И даль глотает их, как легкий сгусток пены

Глотает океан.

Летят. Огромна даль. Клоками голубыми

Безмерный горизонт разъемлется пред ними,

Опять смыкаясь вдруг.

Летят, крылатые... И степи, рощи, пашни,

И цепи горные, и города, и башни

Качаются вокруг.

И если, колотясь от бега головою,

Несчастный дернется, — пугливый конь дугою

Взовьет крутой прыжок

И углубляется в простор непроходимый,

Где складками песок, сухой и недвижимый,

Как серый плащ залег.

Все зыблется вокруг, все млеет в красках странных;

Он видит дрожь лесов, движенье туч пространных,

Далеких гор хребет

И замки, что горят лучей вечерним пылом;

Глядит он, — и табун кобыл, покрытых мылом,

За ними мчится вслед.

А в небе, где уже сникает блеск вечерний,

Где море облачков из пурпура и черни

И море туч густых, —

Разбрызгивая их в своем скольженьи низком,

Светило мраморным над ним кружится диском,

Сплошь в жилках золотых.

Блуждает взор его, и кудри сбились в пену;

Свисает голова: песчаную арену

Багрит, стекая, кровь,

И в тело вздутое жестокая веревка

Змеей впивается, что, извиваясь ловко,

Терзает вновь и вновь.

И конь невзнузданный карьер свой длит упорно,

И кровь несчастного летит на иглы терна,

И кожи лоскуты.

Увы! Уже вослед кобылам исступленным,

Что мчатся позади, стай воронов со стоном

Слетают с высоты.

Грачи и филины с безумными глазами,

Орлы, привыкшие кружить над мертвецами,

Незримый днем орлан

И коршун огненный, что лапою своею

В боку у раненых копается и шею

Впускает в недра ран, —

Все их преследуют, летя за скачкой ярой,

Покинув тень дубов и гнезда в башне старой,

И трещины руин.

А он, в крови, в тоске, не слыша стаи жадной,

Дивится, поглядев: кто развернул громадный

И черный балдахин?

Ночь опускается, беззвездно и угрюмо,

И свора хищников летит на крыльях шума

За пленником нагим.

Он видит черный смерч там, в вышине туманной.

Потом теряет их, и только клекот странный

Висит в ночи над ним.

И вот, спустя три дня безумной скачки, цепи

Холмов преодолев, пройдя леса и степи

И холод быстрых вод, —

Конь сразу валится, сопровожденный криком,

Стальной подковою гася на камне диком

Последней искры взлет.

И пленник — распростерт, беспомощный, несчастный,

Обрызган кровью весь, краснее розы красной,

Что расцвела весной,

И черной тучею над ним кружатся птицы,

Мечтая клюв вонзить в кровавые глазницы,

Сожженные слезой...

И все ж казненному, что стонет средь равнины,

Живому мертвецу — народы Украины

Вручат судьбу свою,

Настанет день, и он на бранном пепелище

Орлана и орла накормит сытной пищей —

Погибшими в бою.

Его величие из этой пытки встанет.

Жупаном гетманским он гордый стан обтянет

И двинет булавой;

И ринется вперед, величественно-дикий,

И страстная толпа свои смешает клики

С фанфарой боевой!

II

Так если человек, судьбою озаренный,

Вдруг брошен связанным на круп твой исступленный,

О гений, звездный конь, —

Напрасно бьется он!

В безумии полета

Ты мира здешнего срываешь прочь ворота,

Презрев рога погонь!

Ты пролетаешь с ним вершины гор, пустыни,

Моря и города, и вьешься в тверди синей,

Пронзая небосклон,

И стаи демонов, разбуженных полетом,

Кружат над путником по сумрачным высотам,

Как черный легион.

На крыльях пламенных он мчится легче пуха

Сквозь грань реального, сквозь океаны духа,

Пьет из предвечных рек,

И в грозовой ночи, и в полной звездным светом,

Кидая волосы вслед яростным кометам,

Вьет в небо дивный бег.

Шесть гершелевых лун, кольцо вокруг Сатурна,

И полюс, где горит, переливаясь бурно,

Магнитных зорь дуга, —

Все видит он; твой лет, сверкающий в эфире,

Пред ним иных миров развертывает шири,

Иных идей луга.

Кто, кроме ангелов и демонов, узнает,

Какою мукою полет его пронзает,

Каким полны лучом

Его глаза, когда пред ними молньи блещут,

И сколько черных крыл его во мраке хлещут,

Как ледяным бичом?

Он стонет от тоски. Ты мчишься беспощадно,

Он бледен, изнурен своею скачкой страдной,

Дыбится ужас в нем.

Твой каждый след ему — как страшный сон могилы.

Но вот приходит срок... он рушится без силы

И вновь встает — царем!

Листа вдохновила прежде всего основная, первая часть стихотворения, полная красочных картин, жутких подробностей, ощущения ужаса смерти — в сопоставлении с торжеством несломленного героя, приветствуемого целым народом. Любопытно, что Лист, гостивший в украинском поместье Каролины Витгенштейн и посвятивший ее дочери обработки для фортепиано двух известных украинских песен (1847—1848), охарактеризовал народ, который приветствует своего гетмана, напевом в венгерском стиле вербункош, столь привычном для композитора. Музыка поэмы отличается конкретными деталями изобразительного характера, для чего использован тройной состав оркестра с обилием ударных и таким редким инструментом, как кларнет in D (отличающийся от обычного меньшим размером и обладающий более пронзительным звуком). Символические же параллели второй части стихотворения Гюго — дикая скачка пленника и полет в надзвездных сферах и иных мирах гонимого своим гением художника — хотя и важные для Листа, вряд ли подвластны музыкальному искусству вообще: их трудно обнаружить при непосредственном слушании.

Музыка

Начало поэмы сразу же вводит в центр драматических событий — без подготовки, без размышлений о жизни и смерти. В отличие от большинства симфонических поэм Листа здесь нет медленного вступления. Слышится пронзительный крик (акцентированный аккорд духовых с ударом тарелок), который неизменно ассоциируется со свистом бича, хотя ни в одном из литературных источников об этом не говорится. Начинается дикая скачка, изобретательно переданная пассажами струнных, подчеркнутыми равномерными ударами литавры, потом — большого барабана. Постепенно звучность нарастает и наконец является тема героя. Сурово и гордо возглашают ее тромбоны с тубой и виолончели с контрабасами в октаву. Она проводится шесть раз, будучи единственной вплоть до финального апофеоза (Лист использует здесь свой излюбленный принцип монотематизма). Вначале усиливается героический склад темы (мощное фортиссимо духовых инструментов). Затем слышатся скорбные вздохи и жалобы (среди других деревянных — экспрессивно звучащие английский рожок и бас-кларнет); их сопровождают ужасные видения (струнные играют древком смычка). Но воля героя не сломлена, и тема его снова предстает в первоначальном виде, сопровождаемая фанфарами медных инструментов. Потом наступает катастрофа; скачка обрывается, затихающие удары литавры становятся все более редкими; воцаряется зловещая тишина. Тема героя, прежде горделивая, дробится, словно обессиленная, предсмертные стоны срываются с уст «живого мертвеца». Внезапно картина резко меняется: звучат, нарастая, победные фанфары трех труб, открывая блестящий марш, чередующийся с плясовой песней в народном духе — новыми темами поэмы. Последнее проведение плясовой tutti приобретает героический и ликующий характер, что нередко в апофеозах симфонических поэм Листа. На кульминации еще раз предстает тема Мазепы, теперь торжествующая и победная, — гимн мужеству и воле человека, преодолевшего все препятствия и подчинившего себе судьбу.

А. Кенигсберг