Carnaval, Op. 9

«Карнавал» — наиболее яркое претворение идейно-эстетической концепции Шумана, целью и содержанием которой была борьба с рутиной, с мещанством в искусстве и жизни.

Музыкальный замысел «Карнавала» перекликается с содержанием одного из шумановских литературных очерков. В нем в виде отчета корреспондента-давидсбюндлера описывается бал, якобы данный редактором «Новой музыкальной газеты», с тем, чтобы ознакомить присутствующих с музыкальными новинками. На балу происходят комические стычки между давидсбюндлерами и филистерами, в результате чего один из филистеров поспешил на следующий же день обрушиться на «Карнавал» в ругательной рецензии.

Музыкальный «Карнавал» можно себе представить как картину праздника, на котором давидсбюндлеры, объединившие свои силы, торжественно выступают против филистимлян (филистеров).

В шумной обстановке под звуки танцевальной музыки проносится вереница маскарадных масок. Здесь традиционные Пьерро и Арлекин, Панталоне и Коломбина; фантастические маски «Танцующих букв» («Lettres dancantes»), оригинальные «Кокетка», «Бабочки» («Papillons»). В пестрой толпе мелькают знакомые фигуры давидсбюндлеров: всегда неразлучные Флорестан и Эвзебий, Шопен, Паганини. Появляются и Клара с Эрнестиной, под видом Киарины и Эстреллы («Chiarina», «Estrella»). «Приятные встречи» («Reconnaissance»), «Нежные признания» («Aveu»), веселые прогулки и танцы («Promenade») дополняют красочность рисуемой картины. К концу «Карнавала» давидсбюндлеры повергают в прах филистеров.

Публицистическая направленность замысла «Карнавала» явилась для музыкального искусства чем-то доселе неслыханным (Напомним, что «Карнавал» был написан в 1834 году, явившемся годом организации «Новой музыкальной газеты». Связав замысел «Карнавала» и направление газеты, нетрудно прийти к выводу, что «Карнавал» был музыкальной формой, декларирующей общего эстетическую платформу Шумана.); а оригинальная, остроумная художественно-совершенная форма убеждала, что инструментальная музыка в состоянии выражать не только «возвышенные чувства и мысли о боге, бессмертии и заоблачных мирах» (Эти иронические слова были высказаны Шуманом как протест против приверженцев «чистого искусства», которые даже Бетховена хотели превратить в носителя «абсолютной красоты музыки». Шуман писал, что Бетховен, «упираясь цветущей вершиной в небо, уходил своими корнями всё же в милую ему землю».), что инструментальной музыке, как и любому другому виду музыкального искусства, доступна всякая, в том числе и злободневно-актуальная, тематика.

Шуман назвал «Карнавал» еще «миниатюрными сценами на 4-х нотах». Звуки ASCH, взятые в различной последовательности и комбинациях, образуют подобие темы, лежащей в основе каждой пьесы (ASCH — название небольшого города в Богемии (Чехия); это и «музыкальные» буквы в фамилии Schumann.).

Склонный к мистификации, таинственности, Шуман «скрыл» тайну построенного таким образом мотива в трех «Сфинксах», замысловато зашифровав их средневековыми четырехугольными нотами («Сфинксы» обычно не исполняются. Только А. Г. Рубинштейн их исполнял так, что слушатели были совершенно поражены этой необычной, неслыханной музыкой; «словно могучей львиной лапой Рубинштейн давал этим 11 нотам такое громовое, могучее, колоритное звучание, какого никто на свете наверное не мог бы тут ожидать».):

Этот мотив находится на положении темы, а все номера «Карнавала» выполняют роль вариаций. Вместе с тем, как тема, то есть как самостоятельно выраженная и законченная мысль, она нигде не изложена и, следовательно, как основной музыкальный образ и источник дальнейшего развития не существует. Тематическое ядро растворяется в ярком индивидуальном материале отдельных номеров; в результате данный мотив хотя интонационно и объединяет «Карнавал», все же не воспринимается как тема, а отдельные сцены «Карнавала» — как вариации.

В композиционном отношении «Карнавал» — шедевр композиторского мастерства. Стройность и гармоничность целого сочетаются с безукоризненной отделкой всех деталей, блестящим остроумием и изобретательностью.

Целостности «Карнавала» способствует прежде всего общность тематического материала «Вступления» («Ргеambule») и финала — «Марша давидсбюндлеров». Как арка, соединяющая два крыла одного здания, так начальная и конечная пьесы являются опорными точками «Карнавала». Построенные на общем тематическом материале, они придают произведению симметричную завершенность и законченность. В соотношении сцен, расположенных между вступлением и финалом, соблюдаются точные и строгие пропорции, устанавливающие правильную соразмерность всех частей целого. (По своей протяженности все номера примерно равны между собой и заключены преимущественно в рамки простой трехчастной формы, сложного или широко изложенного периода.)

За кажущейся импровизационностью калейдоскопически сменяющих друг друга музыкальных образов скрыта логика ладотонального плана (Тональное движение происходит в кругу бемольных мажорных тональностей As, Es, В, Des. Это не исключает отклонений и модуляций внутри каждой миниатюры, так же как и использования в отдельных пьесах близких минорных тональностей: «Киарина» — c-moll, «Флорестан» — g-moll, «Эстрелла» — f-moll.) и контрастного чередования пьес. Независимо от того, кто и что изображается в каждой сцене, портрет ли это кого-либо из давидсбюндлеров, карнавальная ли маска, жанровая сценка или просто танцевальная музыка, — все миниатюры глубоко контрастны друг другу. В контрастности сменяющихся сцен лежит один из «секретов» стремительного развития и неослабевающего интереса, с которым ожидается и воспринимается появление каждого нового эпизода.

Открывается «Карнавал» вступлением или прологом, который создает общий колорит произведения, вводит в круг характерных художественных образов. «Вступление» обрисовывает картину «Карнавала» с его веселой суетой, празднично-оживленным тоном, распространяющимся затем на всю серию разнообразных красочных сцен.

Невольно напрашивается сопоставление первого номера «Карнавала» — да и всего «Карнавала» в целом — с народными комедиями масок, которые обычно начинаются шутливым парадом всех участников, представляющихся публике; комедиями, в которых юмор и шутка скрывали серьезные мысли, где правда и вымысел сплетались в самых хитроумных комбинациях, где быль преподносилась под видом небылицы.

Призывными фанфарами звучит начало «Вступления»:

Вслед за ним в стремительном и все нарастающем беге следуют один за другим короткие эпизоды с прихотливо изменчивой ритмикой, молниеносно меняющимся направлением движения со множеством разнообразнейших динамических оттенков, то резко контрастных, то дающих постепенное снижение или нарастание звучания. Здесь и бравурно танцевальная музыка со «странным», причудливым одновременным сочетанием двухдольного и трехдольного размера, и внезапно вторгающийся «тихий» лирический вальс, приоткрывающий «второй план» произведения:

Неудержимо несущееся движение доходит к заключительному построению до Presto и на самой высокой точке разбега внезапно обрывается. Троекратный аккордовый удар возвещает конец первой сцены:

Не случайно Шуман, обозначая начальный темп «Вступления» Quasi maestoso, то есть «будто торжественно», как бы разъясняет шутливый характер этой торжественности, скрытый в ней иронический смысл. Пронизывая всю пьесу жанровыми элементами (фанфары, вальсовость), Шуман в то же время необычной ритмикой, нарушающей «нормальные» метроритмические закономерности, придает народно-жанровым элементам фантастический характер.

В изображении карнавальных масок или портретов живых людей Шуман с равной проницательностью подмечал и оттенял наиболее для них типичное и характерное. Меткость и точность музыкальных характеристик достигает в «Карнавале» графической четкости рисунка, создавая подчас иллюзию зрительного впечатления.

Внешне простыми средствами Шуман достигает яркой типизации карнавальных персонажей Пьерро и Арлекина. При помощи двух-трех приемов он вызывает реальное представление о внешнем виде Пьерро, о его неровной угловатой походке (обрисовка Перро строится на сопоставлении звучания portamento и legato, piano и forte, октавных ходов на выдержанном басу, которым вторит средний голос, и «приседающего» оборота):

Но Пьерро еще и немножко философ, он любит изрекать «глубокомысленные» вещи; обязанный потешать публику, он тяготится своей ролью, в его речах всегда слышатся скорбные ноты, и Шуман, дополняя свой рисунок некоторыми гармоническими и ритмическими штрихами, вносит оттенок меланхоличности и задумчивости:

Арлекин — полная противоположность Пьерро. Гибкий, пружинистый, весь в движении, он производит эффект отчаянно рискованными прыжками, ловкостью искусного гимнаста.

Скачки на широкие интервалы (вверх на квинту, дециму; вниз — до двух октав), акцентирование слабой доли такта, следующей за взлетом, создают иллюзию прыжка и падения; ритмически отчеканенные ходы staccato — как бы разгон перед новым, еще более смелым полетом:

Страница жанровой музыки «Valse noble» («Благородный вальс») служит соединительным звеном между первыми номерами — карнавальными масками — и характеристикой давидсбюндлеров Флорестана и Эвзебия:

Вальс вносит контраст, благодаря чему психологичность портретов Эвзебия и Флорестана проступает более выпукло и ярко. Каждого из воображаемых давидсбюндлеров Шуман наделяет индивидуальным характером и темпераментом.

По признанию композитора, Флорестан и Эвзебий выражали его собственную противоречивую и двойственную натуру. Естественно, что они неразлучны и неразрывно связаны друг с другом. Таким образом, в «Карнавале» Эвзебий и Флорестан составляют вместе не что иное, как музыкальный автопортрет.

В «Эвзебии» совокупность множества тонких художественных приемов — медленно движущаяся вокруг опорных звуков мелодия с неожиданными вопросительными интонациями, падающие нисходящие задержания, мягкие хроматические ходы, осторожно вклинивающиеся в диатоничность звучания, наконец, зыбкая, неустойчивая ритмика — создает окутанный поэтическим колоритом лирический образ Эвзебия:

Мечты, сосредоточенные мысли Эвзебия разрушает необузданный, пламенный Флорестан. Его настроения крайне изменчивы, и их переходы мгновенны и внезапны. Музыкальная характеристика Флорестана строится на непрерывной смене динамики и музыкального материала. Из быстрых переходов настроений, то порывистых и бурных, то задумчиво-мечтательных или необузданно-веселых, соткана вся пьеса. В этом — зерно музыкальной характеристики Флорестана.

Уже первая фраза включает два противоречивых элемента: нервно-изломанную замкнутую фигуру и порывистый скачок с последующим заторможенным спуском. Непосредственно за ним появляется новый тематический материал в медленном движении (Adagio) (Эта тема из первого цикла Шумана «Бабочки» здесь, очевидно, играет роль лирического отступления, воспоминания.). Он звучит легко и изящно, подчеркивая своей контрастностью внезапность переходов:

Полноте психологического раскрытия образа способствуют разнообразные ладогармонические и ритмические средства. Тонально и гармонически весь эпизод неустойчив; ни в начале, ни в конце пьесы топика как устойчивое функционально подготовленное и определяющее тональность созвучие не появляется. Господствует, особенно в репризе, неустойчивая гармония уменьшенного септаккорда, на котором и обрывается (а не заканчивается) музыка «Флорестана»:

Не менее индивидуальна ритмика. Можно сказать, что нет почти ни одного такта, в котором бы не происходили ритмические изменения, переносы акцентуации, ритмические «конфликты». (Подразумевается противоречие между акцентуацией одних долей в партии правой руки и других — в партии левой в пределах одного такта.)

Необычными по новизне и смелости приемами Шуман рисует реалистически верный, живой музыкально-психологический портрет.

Для сменяющих «Флорестана» масок Шуман тоже находит меткие и точные характеристики.

В «Кокетке» капризный ритм и изящество движений сочетаются с танцевальной, вальсовой (акценты на второй доле могут вызвать представление и о мазурке) основой, с удивительной закругленностью каждого построения:

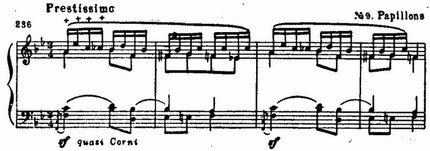

Не менее оригинальны «Бабочки» («Papillons»), где плотная фактура в средних и низких регистрах при стремительном темпе не уменьшает легкости и изящества танцевальных движений:

Для «Танцующих букв» Шуман использовал обычный вальс, но темп Presto, острые форшлаги, внезапные sforzando придают ему непривычно фантастическое звучание:

В следующих пьесах — новые портреты членов «Давидова братства». Сдержанно-страстная Киарина и темпераментная эффектная Эстрелла оттеняют мечтательность облика Шопена:

В «Карнавале» Шопен предстает как лирик, как автор поэтических ноктюрнов. Для большей убедительности Шуман использует из шопеновского музыкального арсенала ряд характерных приемов: насыщенный гармонический фон, выразительную, кантиленную мелодию глубокого дыхания и тонко подмеченный, типично шопеновский взлет (правда, на более острый, чем у Шопена интервал!) с последующим плавным заполнением:

В музыкальные портреты реальных и близких Шуману людей он вносит теплоту и напряженность живого чувства. Лиризм этих эпизодов становится ярче от контраста с фантастической музыкой масок или веселыми жанровыми сценами. Так, «Флорестан» и «Эвзебий» обрамлены вальсом («Valse noble») и серией масок («Кокетка», «Бабочки», «Танцующие буквы»), они же, а затем жанровая сценка («Reconnaissance» — «Признательность») и маски Панталоне и Коломбины образуют рамку для трех портретов — Киарины, Шопена и Эстреллы:

Последним из давидсбюндлеров показан в «Карнавале» Паганини. «Паганини» составляет среднюю часть — интермеццо в «Немецком вальсе». С тонкой иронией и над тем и над другим Шуман помещает романтический образ Паганини в обстановку немецкого быта:

Для изображения «демонической» фигуры Паганини Шуман прибегнул к резкому, подчеркнутому преувеличению. В подражание виртуозному скрипичному приему Шуман в основу музыкального рисунка кладет труднейшие скачки; фактура складывается таким образом, что каждая рука выполняет как бы самостоятельную партию: в каждой — различное направление движения, непрестанно перемещающееся акцентирование, динамика (piano в правой руке, fortissimo — в левой), штрихи (легкое staccato в правой, тяжело падающие звуки в левой руке). Все эти «странности», нагромождаясь, под конец сливаются в «дикое» звучание, разрываемое громоподобными ударами. Вдруг весь этот искусно созданный хаос исчезает, и издалека, чуть слышно, доносятся отзвуки простого аккорда (доминантсептаккорда As-dur), возвращающего в привычную бытовую сферу немецкого вальса.

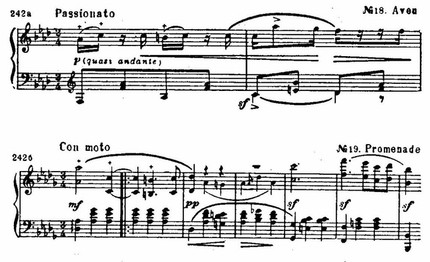

«Признание» («Aveu») и «Прогулка» («Promenade») — сопоставление насыщенного лирическим чувством и самого миниатюрного из всех эпизодов с изящной, довольно развернутой жанровой сценкой:

В предшествующей финалу «Паузе», по-видимому, должен произойти «сбор» всех давидсбюндлеров для похода против филистимлян. «Пауза», построенная на музыкальном материале из «Вступления», замыкает собой поток карнавальных эпизодов.

В финале — «Марше давидсбюндлеров против филистимлян» — происходит сюжетное завершение «Карнавала». По блеску, остроумию, тонкой сатиричности это одна из самых ярких страниц шумановского творчества. В то время как давидсбюндлеры шествуют в финале под звуки веселого торжественного марша, ослепительно ликующей музыки, для характеристики филистимлян (филистеров) Шуман выбрал мелодию, олицетворяющую консерватизм и косность немецкого мещанства:

Мелодия, которую Шуман обозначает как «тему XVII столетия», — не что иное, как старинный немецкий танец гросфатер («как бабушка за дедушку замуж выходила»). Им обычно заканчивались семейные вечеринки в патриархальных бюргерских домах. (Этот же танец Шуман применил ранее в финале «Бабочек». Но тогда Шуман был еще далек от сатирического высмеивания немецкого бюргера, и тема старинного немецкого танца служила средством поэтизации патриархального бюргерского быта.) Различными сатирическими поворотами этой мелодии Шуман характеризует «филистеров»: сначала мелодия проходит в басовом регистре, излагается октавами forte, затем в уплотненной аккордовой фактуре переносится в верхний регистр, сила звучности доходит до fortissimo. Тема немецкого танца дважды появляется в финале, но под натиском музыки давидсбюндлеров вынуждена отступить. Завершение финала проходит в стремительно нарастающем темпе (Animato molto, vivo, piu stretto, stringendo), превращающем всю музыкальную ткань в калейдоскопическое мелькание. «Неестественная» быстрота движения естественна для фантастичности маскарадного представления, где быль скрывается под видом небылицы.

По дерзости замысла и смелости его воплощения «Карнавал» — оригинальнейшее музыкальное произведение. С юношеским задором, с веселым и язвительным смехом Шуман утверждал неслыханно новые принципы музыкального искусства. «Карнавал» был вызовом всему немецкому мещанству, и этот вызов консервативная немецкая критика не замедлила принять, доставив новую пищу для шумановской иронии.

В. Галацкая

Фортепианное творчество Шумана →