Значение Шопена, Глинки, Листа в мировой музыкальной культуре. Шопен как национальный польский композитор. Особенности его эстетики.

В 30—40-х годах XIX века мировая музыка обогатилась тремя крупнейшими художественными явлениями, пришедшими о востока Европы. С творчества Шопена, Глинки, Листа в истории музыкального искусства открылась новая страница. При всей своей художественной неповторимости, при заметном различии судеб их искусства, эти три композитора объединены между собой общей исторической миссией. Они были зачинателями того движения за создание национальных школ, которое образует важнейшую сторону общеевропейской музыкальной культуры второй половины XIX (и начала XX) столетия.

На протяжении двух с половиной веков, последовавших за эпохой Ренессанса, музыкальное творчество мирового масштаба развивалось почти исключительно вокруг трех национальных центров. Все сколько-нибудь значительные художественные течения, вливавшиеся в русло общеевропейской музыки, исходили из Италии, Франции и австро-немецких княжеств.

До середины XIX века гегемония в развитии мировой музыки безраздельно принадлежала им. И вдруг начиная с 30-х годов на «периферии» Центральной Европы возникают одна за другой крупные художественные школы, принадлежащие тем национальным культурам, которые до сих пор либо вообще еще не вступали на «столбовую дорогу» развития музыкального искусства, либо давно сошли с нее и долго оставались в тени.

Эти новые национальные школы — прежде всего русская (которая вскоре заняла если не первое, то одно из первых мест в мировом музыкальном искусстве), польская, чешская, венгерская, затем норвежская, испанская, финская, английская и другие — были призваны влить свежую струю в старинные традиции общеевропейской музыки. Они открыли перед ней новые художественные горизонты, обновили и безмерно обогатили ее выразительные ресурсы. Картина общеевропейской музыки второй половины XIX столетия немыслима без новых, бурно расцветающих национальных школ.

Родоначальниками этого движения были три вышеназванных композитора, вступивших на мировую арену в одно и то же время. Намечая в общеевропейском профессиональном искусстве новые пути, эти художники выступали как представители своих национальных культур, раскрывая неведомые дотоле громадные ценности, накопленные их народами. Искусство такого масштаба, как творчество Шопена, Глинки или Листа, могло сформироваться только на подготовленной национальной почве, созреть как плод старинной и развитой духовной культуры, собственных традиций музыкального профессионализма, не исчерпавшего себя, и непрерывно рождающегося фольклора.

На фоне господствующих норм профессиональной музыки Западной Европы яркая самобытность еще «не тронутого» фольклора стран Восточной Европы сама по себе производила громадное художественное впечатление. Но связи Шопена, Глинки, Листа с культурой своей страны этим, разумеется, не исчерпывались. Идеалы, чаяния и страдания своего народа, его господствующий психологический склад, исторически сложившиеся формы его художественной жизни и быта — все это в не меньшей мере, чем опора на музыкальный фольклор, определило особенности творческого стиля этих художников.

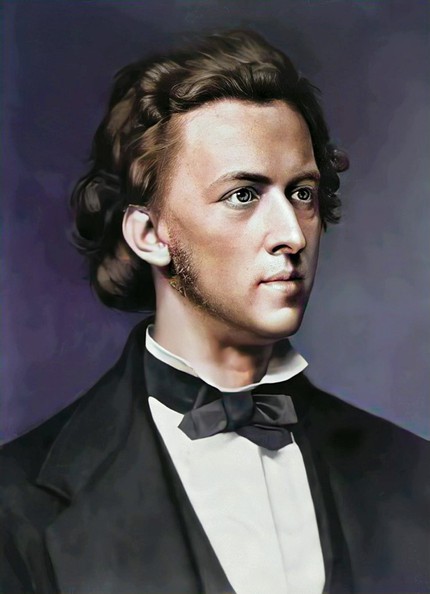

Именно таким воплощением духа польского народа были музыка Фридерика Шопена. Несмотря на то, что большую часть своей творческой жизни композитор провел вне родины, тем не менее именно ему суждено было вплоть до нашего времени играть роль главного, общепризнанного представителя культуры своей страны в глазах всего мира. Этот композитор, чья музыка вошла в повседневную духовную жизнь каждого культурного человека, воспринимается прежде всего как сын польского народа.

Музыка Шопена сразу получила всеобщее признание. Передовые композиторы-романтики, ведущие борьбу за новое искусство, почувствовали в нем единомышленника. Его творчество естественно и органически включалось в рамки передовых художественных исканий своего поколения. (Вспомним не только критические статьи Шумана, но и его «Карнавал», где Шопен фигурирует как один из «давидсбюндлеров».) Новая лирическая тема его искусства, свойственное ей то романтически-мечтательное, то взрывчато-драматическое преломление, поражающая смелость музыкального (и в особенности гармонического) языка, новаторство в области жанров и форм — все это перекликалось с исканиями Шумана, Берлиоза, Листа, Мендельсона. И вместе с тем искусству Шопена была присуща покоряющая самобытность, которая отличала его от всех его современников.

Разумеется, шопеновская оригинальность исходила из национально-польских истоков его творчества, которые современники сразу ощутили. Но как ни велика роль славянской культуры в формировании шопеновского стиля, не этим только обязан он своей поистине удивительной неповторимостью, Шопен сумел, как ни один другой композитор, объединить и сплавить воедино художественные явления, которые на первый взгляд представляются взаимоисключающими. Можно было бы говорить о противоречиях шопеновского творчества, если бы оно не было спаяно изумительно цельным, индивидуальным, предельно убедительным стилем, опирающимся при этом на самые разные, подчас даже крайние течения.

Так, безусловно, самая характерная черта шопеновского творчества — его огромная, непосредственная доступность. Легко ли найти другого композитора, чья музыка могла соперничать с шопеновской по ее мгновенно и глубоко проникающей силе воздействия? Миллионы людей пришли к профессиональной музыке «через Шопена», множество других, равнодушных к музыкальному творчеству в целом, тем не менее остро эмоционально воспринимают шопеновское «слово». Только отдельные произведения других композиторов — например, Пятая симфония или «Патетическая соната» Бетховена, Шестая симфония Чайковского или «Неоконченная» Шуберта — могут выдержать сравнение с громадным непосредственным обаянием каждого шопеновского такта.

Даже при жизни композитора его музыке не приходилось пробивать себе путь к аудитории, преодолевать психологическое сопротивление консервативно настроенного слушателя — судьба, которую разделяли все смелые новаторы среди западноевропейских композиторов XIX века. В этом смысле Шопен ближе композиторам новых национально-демократических школ (сложившихся в основном во второй половине столетия), чем современным ему западноевропейским романтикам.

А между тем его творчество одновременно поражает и своей независимостью от традиций, которые сложились в национально-демократических школах XIX столетия. Именно те жанры, которые для всех других представителей национально-демократических школ играли роль главных и опорных — опера, бытовой романс и программная симфоническая музыка, — либо полностью отсутствуют в шопеновском наследии, либо занимают в нем второстепенное место.

Мечта о создании национальной оперы, которая, вдохновляла других польских композиторов — предшественников и современников Шопена, — не воплотилась в его искусстве. Музыкальный театр не интересовал Шопена. Симфоническая музыка в целом, программная в частности, совершенно не входила в. круг его художественных интересов. Песни, созданные Шопеном, представляют известный интерес, но занимают сугубо второстепенное положение по сравнению со всеми его произведениями. Его музыке чужды «объективная» простота, «этнографическая» яркость стиля, характерные для искусства национально-демократических школ. Даже в мазурках Шопен стоит особняком, по сравнению с Монюшко, Сметаной, Дворжаком, Глинкой и другими композиторами, также творившими в жанре народного или бытового танца. И в мазурках его музыка насыщена тем нервным артистизмом, той духовной утонченностью, которые отличают каждую высказанную им мысль.

Музыка Шопена — квинтэссенция рафинированности в лучшем смысле слова, изящества, тонко отшлифованной красоты. Но можно ли отрицать, что это искусство, по внешним признакам принадлежащее аристократическому салону, подчиняет себе чувства многотысячных масс и увлекает их за собой с не меньшей силой, чем дано великому оратору или народному трибуну?

«Салонность» шопеновской музыки — другая ее сторона, которая как будто находится в резком противоречии с общим творческим обликом композитора. Связи Шопена с салоном бесспорны и очевидны. Не случайно в XIX веке зародилась та узкая салонная интерпретация шопеновской музыки, которая в виде провинциальных пережитков сохранилась кое-где на Западе и в XX веке. Как исполнитель, Шопен не любил и боялся концертной эстрады, в жизни он вращался преимущественно в аристократической среде, и утонченная атмосфера светского салона неизменно вдохновляла и воодушевляла его. Где, как не в светском салоне, следует искать истоки неподражаемой утонченности шопеновского стиля? Характерные для его музыки блеск и «роскошная» красота виртуозности, при полном отсутствии кричащих актерских эффектов, также зародились не просто в камерной обстановке, а в избранной аристократической среде.

Но вместе с тем творчество Шопена — полный антипод салонности. Поверхностность чувств, ложная, а не подлинная виртуозность, позерство, акцент на изящество формы в ущерб глубине и содержательности — эти обязательные атрибуты светской салонности абсолютно чужды Шопену. При изяществе и утонченности форм выражения, высказывания Шопена всегда проникнуты такой серьезностью, насыщены такой громадной силой мысли и чувства, что они просто не волнуют, но часто потрясают слушателя. Психологическое и эмоциональное воздействие его музыки так велико, что на Западе его даже сравнивали с русскими писателями — Достоевским, Чеховым, Толстым, считая, что наравне с ними он раскрыл глубины «славянской души».

Отметим еще одно характерное для Шопена кажущееся противоречие. Художник гениального дарования, оставивший глубокий след в развитии мировой музыки, отразивший в своем творчестве широкий диапазон новых идей, нашел возможным выразить себя полностью средствами одной только пианистической литературы. Ни один другой композитор — ни из предшественников, ни из последователей Шопена — не ограничивал себя всецело, подобно ему, рамками фортепианной музыки (произведения, созданные Шопеном не для фортепиано, занимают столь незначительное место в его творческом наследии, что не меняют картины в целом).

Как ни велика новаторская, роль фортепиано в западноевропейской музыке XIX века, как ни велика дань, которую отдали ему все ведущие западноевропейские композиторы начиная с Бетховена, тем не менее ни один из них, в том числе даже величайший пианист своего века — Ференц Лист,— не удовлетворился полностью его выразительными возможностями. На первый взгляд, исключительная приверженность Шопена к фортепианной музыке может создать впечатление ограниченности. Но на самом деле отнюдь не бедность замыслов позволяла ему удовлетворяться возможностями одного инструмента. Гениально постигнув все выразительные ресурсы фортепиано, Шопен сумел бесконечно раздвинуть художественные границы этого инструмента и придать ему небывалое дотоле всеобъемлющее значение.

Открытия Шопена в области узко фортепианной литературы не уступали достижениям современников в сфере симфонической или оперной музыки. Если виртуозные традиции эстрадного пианизма мешали Веберу найти новый творческий стиль, который он обрел только в музыкальном театре; если фортепианные сонаты Бетховена, при всем их громадном художественном значении, были подступами к еще более высоким творческим вершинам гениального симфониста; если Лист, достигнув творческой зрелости, почти отказался от сочинения для фортепиано, посвятив себя главным образом симфоническому творчеству; если даже Шуман, проявивший себя полнее всего как фортепианный композитор, отдал дань этому инструменту только на протяжении одного десятилетия, — то для Шопена фортепианная музыка была всем.

Она была одновременно и творческой лабораторией композитора, и областью, в которой проявлялись его наивысшие обобщающие достижения. Это была и форма утверждения нового виртуозного техницизма, и сфера выражения самых углубленных интимных настроений. Здесь же с замечательной полнотой и изумительной творческой фантазией осуществились с равной степенью совершенства как «чувственная» красочно-колористическая сторона звучаний, так и логика крупномасштабной музыкальной формы. Более того, некоторые проблемы, поставленные всем ходом развития европейской музыки в XIX столетии, Шопен разрешил в своих фортепианных произведениях с большей художественной убедительностью, на более высоком уровне, чем это было достигнуто другими композиторами в области симфонических жанров.

Кажущуюся противоречивость можно усмотреть и обсуждая «главную тему» шопеновского творчества.

Кем был Шопен — национальным и народным художником, воспевающим историю, жизнь, искусство своей страны и своего народа, или романтиком, погруженным в интимные переживания и воспринимающим весь мир в лирическом преломлении? И эти две крайние стороны музыкальной эстетики XIX века сочетались у него в гармоничном равновесии.

Разумеется, главной творческой темой Шопена была тема его родины. Образ Польши — картины ее величественного прошлого, образы национальной литературы, современного польского быта, звуки народных танцев и песен — все это нескончаемой вереницей проходит через шопеновское творчество, образуя его основное содержание. С неисчерпаемым воображением Шопен мог варьировать эту одну тему, вне которой его творчество сразу утратило бы всю свою индивидуальность, содержательность и художественную силу. В известном смысле его можно было бы назвать даже художником «монотематического» склада. Не удивительно, что Шуман, как чуткий музыкант, сразу оценил революционное патриотическое содержание шопеновского творчества, назвав его произведения «пушками, спрятанными в цветах».

«...Если бы могущественный самодержавный монарх там, на Севере, знал, какой опасный враг кроется для него в творениях Шопена, в простых напевах его мазурок, он запретил бы музыку...» — писал немецкий композитор.

И, однако, во всем облике этого «народного певца», в той манере, с которой он воспевал величие своей страны, есть нечто глубоко родственное эстетике современных ему западных романтиков-лириков. Дума и мысли Шопена о Польше облекались в форму «недосягаемой романтической мечты». Тяжелая (а в глазах Шопена и его современников почти безнадежная) судьба Польши придала его чувству к родине одновременно и характер болезненного томления по недосягаемому идеалу, и оттенок восторженно преувеличенного преклонения перед ее прекрасным прошлым.

Для западноевропейских романтиков протест против серых будней, против реального мира «мещан и торгашей» выражался в томлении по несуществующему миру прекрасной фантастики (по «голубому цветку» немецкого поэта Новалиса, по «неземному свету, невиданному никем на суше или на море» у английского романтика Вордсворта, по волшебному царству Оберона у Вебера и Мендельсона, по фантастическому призраку недосягаемой возлюбленной у Берлиоза и т. д.). Для Шопена же «прекрасной мечтой» на протяжении всей его жизни была мечта о свободной Польше. В его творчестве нет откровенно феерических, потусторонних, сказочно-фантастических мотивов, столь характерных для западноевропейских романтиков в целом. Даже образы его баллад, навеянные романтическими балладами Мицкевича, лишены сколько-нибудь ясно ощутимого сказочного колорита.

Образы томления по неопределенному миру прекрасного у Шопена проявлялись не в виде тяготения к призрачному миру грез, а в форме неугасающей тоски по родине.

То обстоятельство, что с двадцатилетнего возраста Шопен был вынужден жить на чужбине, что на протяжении чуть ли не двадцати последующих лет его нога ни разу не ступила на польскую почву, неизбежно усиливало его романтически-мечтательное отношение ко всему связанному с родиной. В его представлении Польша все больше и больше становилась похожей на прекрасный идеал, лишенный грубых черт реальности и воспринимаемый сквозь призму лирических переживаний. Даже «жанровые картинки», которые встречаются в его мазурках, или почти программные образы художественных шествий в полонезах, или широкие драматические полотна его баллад, навеянные эпическими поэмами Мицкевича, — все они в такой же степени, как чисто психологические зарисовки, трактованы Шопеном вне объективной «осязаемости». Это — идеализированные воспоминания или восторженные мечты, это — элегическая грусть или страстный протест, это — мимолетные видения или вспыхнувшая вера.

Потому-то Шопен, несмотря на явные связи его творчества с жанровой, бытовой, народной музыкой Польши, с ее национальной литературой и историей, воспринимается все же не как композитор объективно-жанрового, эпического или театрально-драматического склада, а как лирик и мечтатель. Потому-то патриотические и революционные мотивы, образующие главное содержание его творчества, не воплотились ни в оперном жанре, связанном с объективным реализмом театра, ни в песне, опирающейся на почвенные бытовые традиции. Психологическому складу шопеновского мышления идеально соответствовала именно фортепианная музыка, в которой он сам открыл и разработал огромные возможности для выражения образов мечтаний и лирических настроений.

Ни один другой композитор, вплоть до нашего времени, не превзошел поэтическое обаяние шопеновской музыки. При всем разнообразии настроений — от меланхолии «лунного света» до взрывчатого драматизма страстей или рыцарской героики, — высказывания Шопена всегда проникнуты высокой поэзией. Быть может, именно удивительным сочетанием народных основ шопеновской музыки, ее национальной почвенности и революционных настроений с несравненной поэтической вдохновенностью и изысканной красотой и объясняется ее огромная популярность. По сей день она воспринимается как воплощение духа поэзии в музыке.

Особенности музыкального стиля Шопена. «Фортепианность» интонаций. Влияние национальной польской музыки. Классицистские традиции.

1

Музыкальный стиль Шопена отличается редким единством. Разумеется, развиваясь непрерывно на протяжении почти четверти века, его творчество прошло через несколько различных фаз. Путь между его первым опусом («Рондо», 1825) и «Баркаролой» (1846) знаменует чуть ли не целую эпоху — от наивных фортепианных сочинений начала XIX века до изысканных звучаний, предвосхищающих пианизм Дебюсси. Можно без труда наметить несколько стадий: а) ранний, варшавский период; б) рубеж 1829—1831 годов; в) парижский период до «Прелюдий»; г) 40-е годы, отмеченные тяготением к симфонизированным, крупномасштабным формам; д) самые последние годы.

И все же между произведениями Шопена 20-х и 40-х годов нет того резкого различия, какое характеризует, например, музыкальный стиль и язык раннего и позднего Бетховена или инструментальный стиль раннего и позднего Шуберта. Шопен очень скоро нашел свою собственную, «глубоко индивидуальную систему интонирования» (Асафьев), которая прежде всего и определила своеобразие его музыкального стиля в целом.

«Шопеновская интонация», органичная и неповторимая, пронизывает все произведения польского композитора, живущие в современном репертуаре, и позволяет мгновенно определить их авторство, независимо от того, создавались ли эти произведения в юношеские годы или в самом конце творческого пути. Можно говорить об усовершенствовании, об усложнении стиля Шопена, о все расширяющемся круге образов, о более богатом и углубленном эмоциональном содержании его музыки. И тем не менее все его произведения спаяны едиными господствующими стилистическими признаками.

Здесь характерны в основном два момента. Во-первых, своеобразие и органичность «системы интонирования», о которой говорилось выше.

Во-вторых, отношение к избираемым средствам выражения. Все его высказывания отличаются удивительным равновесием между классицистскими и романтическими тенденциями. Классицистская ясность, точность, логичность в изложении мысли сочетается у него с «бурлящим эмоционализмом... чувствований юности «послереволюционного века» (Асафьев). Эта черта, проявляясь несколько по-разному в разные творческие периоды, лежит в основе всех шопеновских произведений.

Можно было бы проследить истоки музыки Шопена в профессиональном искусстве его предшественников.

(Так, например, нетрудно уловить зависимость некоторых фортепианных приемов Шопена от Гуммеля, Филда, Крамера. Близость его мелодического стиля к вокальной выразительности итальянской оперы также не вызывает сомнений. Его «моцартианство» дает себя чувствовать в отточенности, ясности, изяществе выражения. Следы изучения Баха ощутимы в полифониэнрованиой фактуре, в логике мелодического развития, в строгости формы. Наконец, влияния польских композиторов (Огиньского, Лесселя и других) можно проследить в характерной элегический выразительности его мелодики, в тенденции к хроматизированнай гармонии, к инструментальному мышлению и т. д.)

Но это скорее уводило бы от проблемы шопеновского стиля, чем содействовало ее постижению. Шопен претворил все влияния в столь самостоятельную, индивидуальную форму, что в его творчестве они растворились почти до неузнаваемости.

Важнейшая особенность интонации Шопена — ее «фортепианность». Подобно тому как Берлиоз мыслил в основном оркестрально и самые интересные его мысли рушатся (или, во всяком случае, предельно обедняются) при попытке исполнить его темы на фортепиано, так музыка Шопена не существует в отрыве от ее пианистической природы. Исполненная на других инструментах, она теряет не только большую часть своего обаяния, но часто и свою индивидуальность. Она становится особенно обезличенной в оркестровом изложении, где фортепиано не участвует совсем.

Музыкальные мысли Шопена рождались в импровизациях за фортепиано и облекались в чисто пианистические звучания. (По воспоминаниям современников, в исполнении самого Шопена, с его характерным rubato и изменчивым характером интерпретации, было ясно ощутимо импровизационное происхождение его музыки). Новая эмоциональная атмосфера этой музыки — ее интимные настроения, поэтическая свобода, тончайшие переливы светотени, воздушность, зыбкость, неуловимость — все это воплощалось через особый строй музыкального выражения, неразрывно связанный с новыми колористическими возможностями фортепиано.

Инстинктивное постижение природы обертонных звучаний на фортепиано, тончайшая разработка выразительных возможностей педального фона и педального смешения гармонических нюансов породили у Шопена новую пианистическую фактуру, которая является важнейшим неотъемлемым элементом выразительности самой темы. Тема у Шопена не только немыслима вне ее чисто пианистического облачения, но часто весь ее художественный смысл кроется в особенностях пианистической фактуры. Эффекты таяния и растворения в пространстве, эффекты слияния нескольких звуковых плоскостей, разрастающейся и затухающей гулкости, обволакивания звука, тембрового раскрашивания темы, как и множество других, содействовали тому, что музыкальные темы Шопена лишались прямолинейной рельефности и воздействовали на слушателя прежде всего своим неуловимым романтическим настроением.

В противоположность Листу, который трактовал фортепиано как инструмент, способный воспроизвести грандиозное многокрасочное звучание оркестра, Шопен разрабатывал колористические возможности, свойственные только пианистическим тембрам. Проблема звуковой красочности занимала Шопена не меньше, чем Берлиоза. Как это ни странно на первый взгляд, но на самом деле Шопен и Берлиоз работали в одном направлении, стремясь отвести колориту важнейшее место. Оба искали принципы красочной динамики и красочного голосоведения, оба, каждый в своей области, исследовали до предела выразительные свойства тембрового колорита. В своей дотоле относительно бесколоритной сфере Шопен открыл такую же богатейшую палитру красок, как его французский современник в области симфонического оркестра. Но «инструментовка» Шопена оставалась всегда в пределах чисто пианистических тембров. Его понимание выразительных ресурсов фортепиано не имело себе подобных.

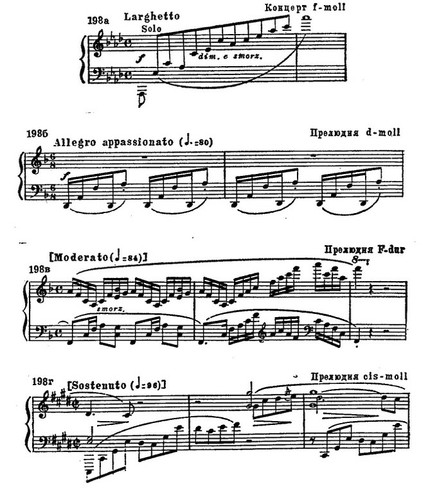

Так, например, замечательный поэтический эффект созерцания, которым завершается медленная часть f-moll'ного концерта, исходит из такого расположения звуков простейшей гармонии, которое именно на фортепиано порождает богатейшие обертонные наслоения (пример 198 а).

Особое расположение тонов тонического трезвучия в басовой партии прелюдии d-moll создает ее характерную гулкую и возбужденную динамичность (пример 198 б).

С другой стороны, воздушный образ Fis-dur'ной прелюдии достигается только при помощи педального фона и особого сочетания пианистических регистров. Сама тема предельно проста, гармонически почти примитивна (пример 198 в).

Cis-moll’ная прелюдия, эта квинтэссенция романтической мечтательности, с ее приглушенными полутонами и блуждающими импровизационными эффектами, как бы вся строится на одной только пианистической фактуре (пример 198 г).

«Потусторонность», жуткость настроения, пронизывающего фи-нал b-moll’ной сонаты, в большой мере обязаны своей выразительностью своеобразной фактуре — «бестелесному» пустому унисону, образующему сложную фигурацию (пример 198 д)

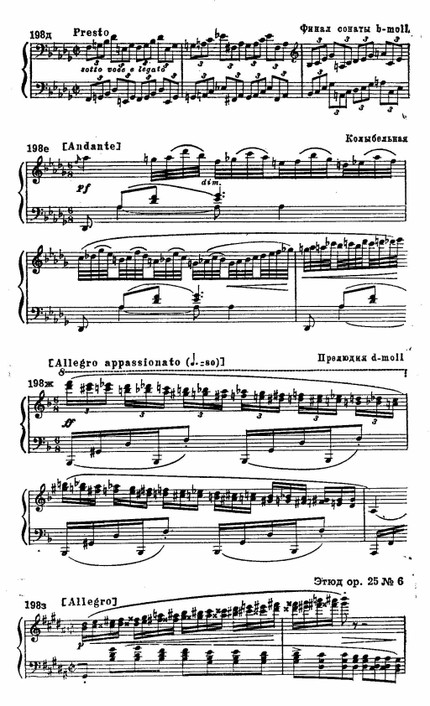

Каскады искрящихся хроматизмов в верхних регистрах противопоставляемые устойчивому басу, — другой характерный шопеновский оборот, который тоже связан с тонко разработанным приемом переменной педали (см., например, тему из «Колыбельной», из d-moll'ной прелюдии, из gis-moll’ного этюда ор. 25 примеры 198 е, ж, з):

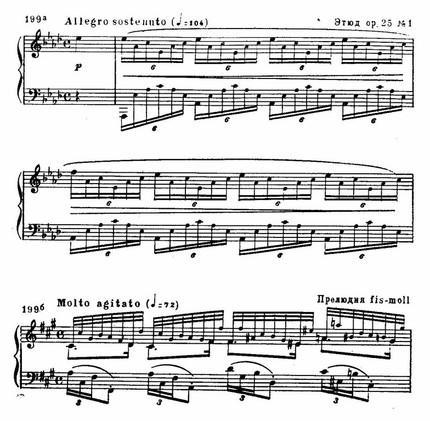

Мелодия редко показана у Шопена в виде простой «песенности», противопоставляемой гармоническим голосам. Она обычно сливается с окутывающим ее фактурным и гармоническим фоном, и часто эффект кантабильности целиком достигается или усиливается благодаря скрытым в фактуре мелодическим голосам (см. например, As-dur’ный этюд ор. 25 или fis-moll'ную прелюдию):

Подобные находки у Шопена неисчерпаемы. Можно указать десятки шопеновских оборотов, которые в нотной записи представляются обыденными и малооригинальными, а в фортепианном исполнении приобретают «неземную» поэтическую красоту.

«Фортепианность» шопеновской интонации была остроумно подмечена Шуманом, который, создавая в своем «Карнавале» образ Шопена, обыграл его пристрастие к чисто пианистическому, «обертонно-тональному» расположению звуков трезвучия (тем самым, быть может невольно, Шуман подчеркнул отличие своего собственного фортепианного стиля от шопеновского).

2

Утонченный камерный стиль западноевропейского пианизма слился у Шопена органически и без этнографической подчеркнутости с особенностями польского фольклора. Проникновение черт польской и вообще славянской народной музыки в творчество Шопена определило оригинальность его стиля, быть может, даже в большей степени, чем новизна пианистического мышления.

Трудно дать исчерпывающую характеристику влияний на Шопена польской национальной культуры. Они выходят далеко за рамки проблем музыкального языка и сказываются на особенностях его мышления в более общем, широком плане. При современном уровне музыковедения эти особенности нелегко поддаются анализу.

Бесспорно одно. Шопен, с детства знакомый с польским фольклором, обладал особенной широтой музыкального кругозора.

Народные лады, исчезнувшие из профессионального творчества западных стран, для Шопена были художественно действенными и полноценными.

(Эта черта, впервые проявившаяся у Шопена, станет впоследствии одной из важнейших, типичных тенденций новых национальных школ Запада. Так, например, национальная самобытность музыкального языка Грига (Норвегия), Альбениса (Испания), Сибелиуса (Финляндия), Воан-Уильямса (Англия), Гершвина (США) и многих других связана прежде всего с их обращением к народным ладам.)

Формы народной художественной практики, ритмы народных танцев и песен таили для него не меньшее выразительное богатство, чем жанры и музыкально-выразительные средства профессиональной европейской музыки. Проникновение признаков одного стиля в другой совершалось у него естественно и убедительно и сказалось в смелом новаторстве его музыкального языка.

Как это ни парадоксально на первый взгляд, но уже в самой исключительной приверженности Шопена к фортепиано проявляется характерно национальная черта. Разумеется, народное польское музицирование не было ни в какой мере связано с пианистической культурой. Однако тяготение именно к инструментальному началу в высшей степени типично для польского фольклора, который развивался в сторону танца и инструментализма значительно больше, чем в сторону чистой песенности. Даже песня в Польше заимствовала много своих черт из инструментальной музыки. Эту яркую особенность музыкального мышления польского народа Шопен претворил в плане высокоразвитого западноевропейского профессионализма.

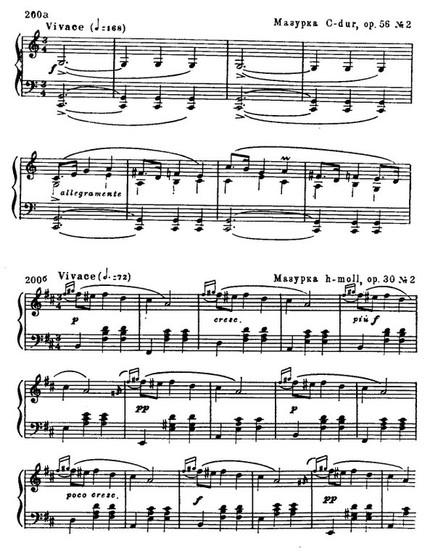

Любопытно, что иногда даже в самой фактуре некоторых шопеновских мазурок, при всей ее пианистичности, слышатся отзвуки инструментальных ансамблей, распространенных в польских деревнях. Так, например, в мазурке С-dur ор. 56 фортепианная фактура воспроизводит звучание волынки и контрабаса; в мазурке h-moll ор. 30 — явное подражание игре деревенского скрипача:

Показательно уже само пристрастие Шопена к мазуркам – жанру, перенесенному им в фортепианную литературу непосредственно из народной среды.

Вместе с тем буквальное цитирование, прямое использование фольклора вовсе не характерно для Шопена.

(Хотя отдельные совпадения шопеновских и народных тем обратили на себя внимания исследователей. Так, например, первая тема Fis-dur'ного экспромта почти буквально совпадает с польской пастушеской песней.)

Не этот прием лежит в основе его глубокой близости к народной польской музыке. Народная музыкальная система была столь органична для мышления Шопена, что она скорее стимулировала его воображение и наталкивала на смелые находки, выходящие за рамки западноевропейских традиций, чем побуждала к непосредственным заимствованиям. Часто без прямых параллелей черты фольклора сказываются у Шопена на особенностях и мелодики, и гармонии, и ритмов, и фактуры, и на принципах структуры и формообразования. Особенно обогатила польская народная музыка гармонический язык композитора.

Сегодня, в исторической перспективе, мы присоединяемся к оценке Римского-Корсакова, отметившего у Шопена сочетание дара «величайшего мелодиста и оригинальнейшего гармонизатора». Однако современников сильнее всего поразил именно гармонический стиль композитора, который даже на фоне общего тяготения гармонии к усилению красочности выделялся своей смелостью. Утонченное поэтическое настроение, глубокая психологическая выразительность, чувственная прелесть звучания достигались Шопеном в огромной степени при помощи его нового гармонического языка.

Консервативные критики, невосприимчивые к его красоте, резко нападали на «неблагозвучные сочетания, способные растерзать слух», на «неестественные переходы, режущие модуляции» шопеновских звучаний. И в самом деле, Шопен как бы бросил вызов «незыблемым» диатоническим основам классической гармонии. Хроматические последования, диссонирующие голоса, расширенно и свободно трактованные каденции, народные лады — в частности, лидийский, с характерной увеличенной квартой, фригийский, эллипсисы, приемы «обостренной вводнотонности» (Асафьев) — эти и многие другие приемы гармонического языка Шопена преобразовали до неузнаваемости традиционную диатоническую основу и безмерно обогатили современный арсенал созвучий.

На протяжении творческого пути композитора его гармонический язык непрерывно развивался, приобретая все более обостряющуюся выразительность, и достиг особенной сложности и изысканности в произведениях 40-х годов. В этот период мы встречаем у него тяготение к «переменности», основанной на двух тональных центрах (так, например, «Фантазия» f-moll, Вторая баллада, Второе скерцо начинаются и кончаются в разных тональностях), и полимелодическим, а иногда и непосредственно полифоническим приемам, и к предельной детализации мелодической линии, создающей диссонирующие звучания по отношению к основным гармониям:

Истоки сложного гармонического языка Шопена восходят к польскому фольклору. Пусть в нем нигде не встречается буквальный прообраз шопеновских утонченных многокрасочных гармоний. Однако именно в переменных и других своеобразных ладах народной музыки Польши, в свойственных ей хроматизированных звукорядах,

Для польской народной музыки характерен, например, такой звукоряд:

выходящих за рамки системы, утвердившейся в профессиональной музыке, и скрывается тот строй мышления, который натолкнул Шопена на его собственные художественные находки.

Подобные связи можно обнаружить и в мелодическом стиле Шопена: по своей пленительной красоте, проникновенности, доступности фортепианные темы Шопена выдарживают сравнение с мелодиями самых выдающихся оперных и песенных композиторов. Несмотря на то что в большинстве случаев шопеновские мелодии «запрятаны» в гармонические голоса, сливаются с обволакивающим их фактурным фоном, по природе своей они вокальны. Широкая плавная протяженность, гибкость и завершённость мелодической линии, значимость каждой интонации создают подлинно «поющий» эффект. (Отсюда и частое стремление перекладывать шопеновские произведения для скрипки или виолончели в сопровождении фортепиано.)

На родство шопеновских мелодий с современными оперными ариями неоднократно обращалось внимание. Разумеется, близкое знакомство Шопена с итальянской оперой, на которой он был воспитан, сказалось в известной общности его мелодических интонаций с интонациями арий Беллини, Россини и их современников. Кроме того, тяготение Шопена к итальянскому мелодическому складу имело под собой и другое, быть может еще более глубокое, основание. Ведь именно в итальянской опере прежде всего и в более совершенной форме, чем в любом другом музыкальном жанре, выработался обобщенный, отчеканенный, остро выразительный мелодический стиль.

Для Шопена, который (как, мы увидим дальше) вообще в огромной степени опирался на отстоявшиеся формы музыкального мышления, прошедшие длительный исторический отбор и принявшие классический облик, ориентация на мелодию итальянского типа представляется в высшей степени естественной. Завершенность и интонационная насыщенность его мелодий несомненно восходят к классической итальянской кантабильности. Но индивидуальное содержание его мелодических оборотов, их неподражаемый стилистический облик часто связаны с совсем другими истоками, которые опять же следует искать в национальных традициях.

Так, например, неповторимо шопеновское в мелодии в большой мере обязано особой, в высшей степени характерной для нее орнаментике. (Еще раз сошлемся на «Карнавал» Шумана, где наравне с педально-трезвучным фоном обыгрывается и эта деталь шопеновского стиля.) Изящные пассажи, напоминающие колоратурные рулады, мелизмы, группетто, форшлаги, обороты концертных каденций — все это придает его музыке ту хрупкую грациозность, которая неотделима в восприятии слушателя от облика шопеновской музыки в целом.

На первый взгляд может показаться, что происхождение этого орнаментального стиля следует искать всецело в западноевропейских профессиональных традициях, а именно в вокальных колоратурах, уводящих к итальянской опере XVIII века, в каденциях инструментальных концертов, в рафинированном облике салонной фортепианной литературы. На самом деле, однако, и в этой сфере своеобразно преломились черты народного стиля. В народном музицировании Польши, в частности в пьесах, исполняемых скрипкой или фуяркой (разновидность флейты), широко распространена мелодия «арабескного» склада. Характерным приемом в них представляется мелизматика, связанная с триольным оборотом.

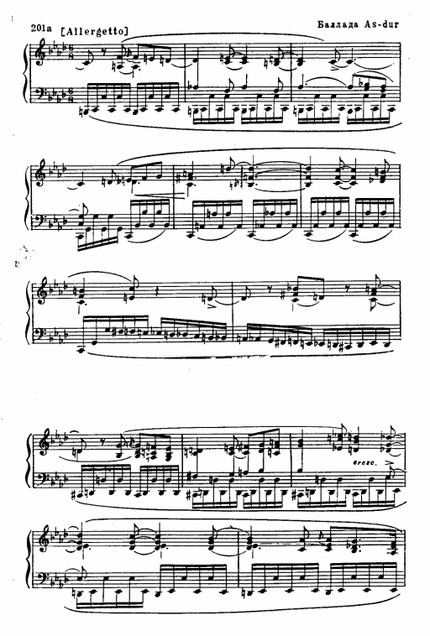

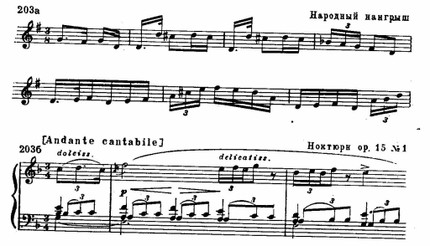

Подобные «триольные мелизмы» встречаются у Шопена и в более или менее непосредственном виде — главным образом в мазурках, но также и в полонезах, вальсах и даже в ноктюрнах, где порой сочетаются с мелодикой итальянского склада:

Шопеновский прием перехода кантилены в «арабески» также несомненно уводит к вариантному типу развития, распространенному в народном инструментальном исполнении.

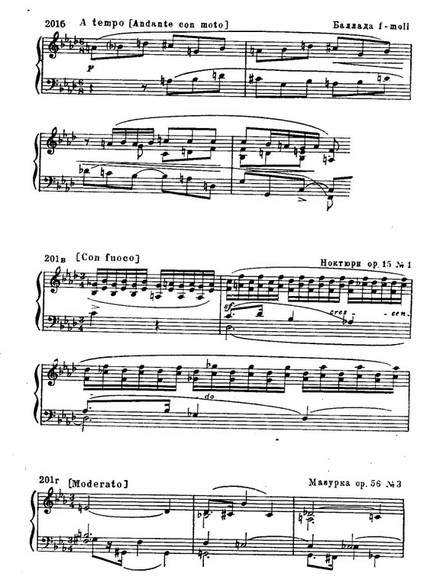

Если в ранний творческий период в шопеновской орнаментальности преобладало внешнее декоративное начало, действительно роднящее ее с виртуозными традициями оперной и концертной музыки Западной Европы, то в 30-х и 40-х годах украшения становятся важным составным элементом выразительности самой темы, органически включаются и в ее мелодическое развитие и в гармоническую ткань. Приводим примеры орнаментики в произведениях Шопена раннего и зрелого периода:

К национальным традициям восходит и другая важная черта шопеновских мелодий — их элегический характер. Разумеется, меланхолические интонации ни в какой мере не исчерпывают мелодический стиль Шопена, который столь же богат резкими, отрывистыми интонациями (см., например, начальные такты Второго скерцо), и интонациями торжественно-героическими (например, As-dur'ный полонез), и величаво-размеренными (например, вторая тема f-moll'ной фантазии), и другими. Однако в эпоху, когда лирический стиль в музыке пробивал себе путь как самое яркое выражение новых романтических устремлений, современники Шопена, естественно, прежде всего подметили и оценили в его мелодиях их элегический склад.

До недавнего времени западноевропейская критика была склонна характеризовать Шопена как композитора, музыка которого вся отмечена одним эмоциональным колоритом, а именно настроением скорби в его многообразных оттенках, от легкой грусти до трагического пафоса. Прообраз же этого мелодического склада легко обнаруживается и в полонезах польского предшественника Шопена, Огиньского, полных «меланхолического очарования» (Лист), и в славянском бытовом романсе, имевшем широкое распространение в Варшаве, которому и сам Шопен отдал известную дань.

Наконец, весьма характерны для Шопена речитативные приемы, встречающиеся столь же часто, как и кантабильные завершенные мелодии, и связанные не только с традициями итальянских оперных parlando, но и с приемами фольклорного музицирования. Близость шопеновских «речевых» интонаций к интонациям польского говора в наше время обратила на себя внимание польских исследователей.

Влияние народных жанров заметно и в метроритмическом стиле Шопена, в частности в свободных сменах двухдольных и трёхдольных метров, которые представляют собой неизвестное: дотоле отклонение от ритмов, типичных для профессиональной Музыки Западной Европы.

И в некоторых принципах формообразования Шопена народная музыкальная практика оставила свой след. В частности, это ощутимо в структуре баллад, где резкое вторжение взволнованных драматических эпизодов в темы идиллического склада напоминает сложившуюся форму польской думы, с ее чередованием эпических медленных запевов и бурных напряженных моментов. Распространенный у Шопена прием мелодического варьирования также восходит к вариантному типу развития, господствующему в польском фольклоре. Подобные связи можно было бы проследить и в ряде других случаев.

Важно отметить, что влияние польского фольклора проявляется у Шопена в двух направлениях.

Во-первых, в конкретной близости отдельных музыкальных приемов, непосредственно обогативших выразительность его музыкального языка и придавших ему характерный славянский колорит.

Во-вторых (что, может быть, особенно значительно), в том, что близкое знакомство с польскими народными песнями расширило «слуховую настройку» композитора и натолкнуло его на смелые романтические находки в рамках искусства классицистской традиции.

3

Классицизм Шопена образует еще один важнейший элемент его стиля в целом.

Строгая обдуманность каждой детали, классицистская завершенность и ясность замысла удивительным образом сочетаются у Шопена с яркостью и свежестью народного материала и свободным эмоционализмом романтиков. Отточенность, отшлифованность каждой интонации, безупречная логика в организации музыкального материала позволяют усматривать в шопеновском искусстве черты «моцартианства».

Асафьев отмечал, что Шопен «базировался... не всецело на последних завоеваниях музыкального западноевропейского индивидуализма, а главным образом и по существу на достижениях устоявшихся и в тот момент составлявших как бы основной фонд музыкального мировоззрения».

Казалось бы, что эта опора на классические, сложившиеся формы мышления должна сближать Шопена с Мендельсоном, творчество которого тоже отличалось логичностью, продуманностью, отточенностью форм. Но на самом деле «моцартианство» Шопена имеет совсем иной характер, чем безмятежное, уравновешенное искусство Мендельсона, в котором не было ни столкновения резких контрастов — антитез, ни того «бурлящего эмоционализма» и непосредственности высказываний, которые характерны для большинства композиторов-романтиков. Но если у Шумана, Берлиоза, Листа, Вагнера новый эмоциональный строй музыки не мог вместить в себя классицистские устои формы, от которых все они, намеренно или невольно, отошли, то в творчестве Шопена эти якобы антагонистические явления оказались спаянными воедино.

Романтическая детализация подробностей и острота контрастов сосуществовала у него с железной логикой формы, непосредственность высказывания — с симметрией и периодичностью структуры, интимно-лирические образы — с «бетховенской» драматургичностыо. Не используя буквально сложившиеся классицистские формы, Шопен опирался на такие общие принципы классицистского формообразования, как трехчастная или рондообразная репризность, как сонатное единство на основе контрастности, как симфоническая целостность крупномасштабной формы. Он модифицировал и обновлял эти принципы в зависимости от стоявшей перед ним новой художественной задачи.

Как в миниатюрах, так и в произведениях крупного плана у Шопена можно всюду проследить общую закономерность: новое, романтическое, свободное появляется у него в сочетании со строго оформленным классицистским, как нарочитое отклонение от него. Подобно тому как узаконенный в его музыке прием rubato приобретал свою выразительную остроту именно на фоне строжайшей ритмической точности, так свободное течение орнаментированной детализированной мелодии смягчает периодическое однообразное движение в аккомпанементе, а потоки хроматических диссонансов в верхних регистрах «прикреплены» к диатоническим исследованиям в басах.

Сквозь воздушность, ажурность, хрупкость шопеновских звучаний, сквозь их пианистическую утонченность и аристократическое изящество ясно проглядывает жанрово-бытовое происхождение многих его тем. Марш, народный танец, песня, хорал, баркарола, иногда в более или менее оголенном виде, а часто в сложном взаимном сплетении, лежат в основе выразительности шопеновского свободного, «импровизационного» музыкального языка.

Прелесть его прихотливых структур (с частыми расширениями, наложениями, сокращениями периода) в большой мере связана с тем, что в основном в шопеновской музыке господствует периодичность, квадратность, симметрия.

Характерные формы его миниатюр (вальсов, ноктюрнов, экспромтов, этюдов) представляют собой новые разновидности давно отстоявшихся классицистских форм — периода, трехчастности, рондо. Особенно интересно взаимодействие классицистских и романтических тенденций проявляется в крупномасштабных произведениях 40-х годов (в «Фантазии», балладах, последних скерцо, в «Полонезе-фантазии», сонатах), где основы классицистской сонатности ясно проступают через модифицирующие ее черты романтической «поэмности».

При бесспорной общности стилистических признаков, объединяющих все искусство Шопена — от произведений конца 20-х до творчества конца 40-х годов, от танцевальных миниатюр до крупных циклов, — его музыка отмечена почти «бетховенским» свойством жанровой дифференциации. В рамках одной фортепианной музыки Шопен сумел ясно обозначить неповторимые особенности каждого затронутого им жанра, придавая каждому свои собственные «акценты», свои неповторимые штрихи.

И новые жанры, появившиеся в профессиональной музыке только в эпоху романтизма (мазурки, вальсы, экспромты, баллады), и жанры, имеющие старинные традиции (полонезы, фантазии, прелюдии, ноктюрны, скерцо, сонаты, этюды), — все получили в творчестве Шопена новую, подчас неожиданную, но всегда высоко убедительную художественную трактовку. Трудно даже назвать какой-либо из них, в котором индивидуальность Шопена не сумела бы себя проявить. Все они вошли в концертный репертуар пианистов.

* * *

Влияние Шопена на последующее музыкальное творчество велико и разносторонне. Оно сказывается не только в сфере пианизма, но и в области музыкального языка (тенденция к раскрепощению гармонии от законов диатоники), и в области музыкальной формы (Шопен, по существу, первый в инструментальной музыке создал свободную форму романтиков), наконец — в эстетике. Достигнутое им слияние национально-почвенного начала с высочайшим уровнем современного профессионализма до сих пор может служить критерием для композиторов национально-демократических школ.

Близость Шопена к путям, которые разрабатывали русские композиторы XIX века, проявилась в той высокой оценке его творчества, которую высказали выдающиеся представители музыкальной мысли России (Глинка, Серов, Стасов, Балакирев). Балакиреву принадлежит инициатива открытия памятника Шопену в Желязовой Воле в 1894 году. Выдающимся интерпретатором шопеновской музыки был Антон Рубинштейн.

Иллюстрация: портрет Шопена работы Эжена Делакруа, 1838

• Творческий путь

• Список сочинений, даты и литература

• Биография

• Польская музыкальная культура 1-й половины 19 века