Монтеверди отстаивает права чувств и свободы в музыке. Невзирая на протесты защитников правил, он разрывает путы, которыми музыка сама себя опутала, и хочет, чтобы впредь она следовала лишь велениям сердца.

Р. Роллан

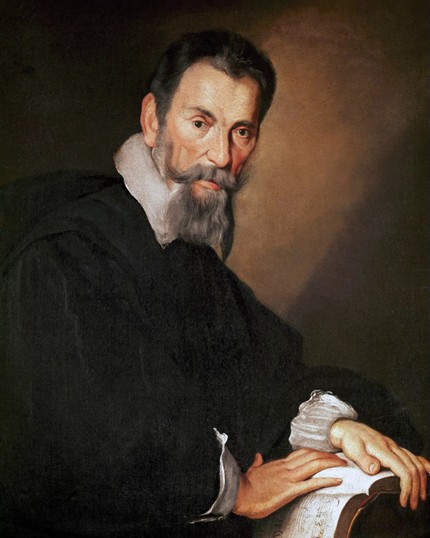

Творчество итальянского оперного композитора Клаудио Монтеверди — одно из уникальных явлений в музыкальной культуре XVII в. В своем интересе к человеку, к его страстям и страданиям, Монтеверди — истинный художник Ренессанса. Никому из композиторов того времени не удалось так выразить в музыке трагическое, ощущение жизни, приблизиться к постижению ее правды, так раскрыть первозданную природу человеческих характеров.

Монтеверди родился в семье врача. Его музыкальными занятиями руководил М. Индженьери — опытный музыкант, капельмейстер Кремонского собора. Он развил полифоническую технику будущего композитора, познакомил с лучшими хоровыми произведениями Дж. Палестрины и О. Лассо. Монтеверди сочинять начал рано. Уже в начале 1580-х гг. вышли в свет первые сборники вокальных многоголосных произведений (мадригалов, мотетов, кантат), а к концу этого десятилетия он становится известным в Италии композитором, членом академии Сайта Чечилия в Риме. С 1590 г. Монтеверди — на службе в придворной капелле герцога Мантуанского (сначала в качестве оркестранта и певца, а затем и капельмейстера). Пышный, богатый двор Винченцо Гонзага привлекал лучшие художественные силы того времени. По всей вероятности, Монтеверди мог встречаться с великим итальянским поэтом Т. Тассо, фламандским художником П. Рубенсом, членами прославленной флорентийской камераты, авторами первых опер — Я. Пери, О. Ринуччини. Сопровождая герцога в частых путешествиях, военных походах, композитор побывал в Праге, Вене, Инсбруке, Антверпене.

В феврале 1607 г. в Мантуе с огромным успехом была поставлена первая опера Монтеверди — «Орфей» (либретто А. Стриджо). Пасторальную пьесу, предназначенную для дворцовых празднеств, Монтеверди превратил в настоящую драму о страданиях и трагической судьбе Орфея, о бессмертной красоте его искусства. (Монтеверди и Стриджо сохранили трагический вариант развязки мифа — Орфей, покидая царство мертвых, нарушает запрет, оглядывается на Эвридику и теряет ее навсегда.) «Орфей» отличается удивительным для раннего произведения богатством средств. Экспрессивная декламация и широкая кантилена, хоры и ансамбли, балет, развитая оркестровая партия служат воплощению глубоко лирического замысла. До нашего времени сохранилась всего одна сцена из второй оперы Монтеверди — «Ариадна» (1608). Это знаменитый «Плач Ариадны» («Дайте мне умереть...»), послуживший прообразом множества арий lamento (арий жалобы) в итальянской опере. (Плач Ариадны известен в двух вариантах — для голоса solo и в виде пятиголосного мадригала.)

В 1613 г. Монтеверди переехал в Венецию и до конца жизни оставался на службе капельмейстером в соборе Св. Марка. Богатая музыкальная жизнь Венеции открыла перед композитором новые возможности. Монтеверди пишет оперы, балеты, интермедии, мадригалы, музыку к церковным и придворным празднествам. Одно из оригинальнейших произведений этих лет — драматическая сцена «Поединок Танкреда и Клоринды» на текст из поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим», соединившая чтение (партия Рассказчика), актерскую игру (речитативные партии Танкреда и Клоринды) и оркестр, который живописует ход поединка, раскрывает эмоциональный характер сцены. В связи с «Поединком» Монтеверди писал о новом стиле concitato (возбужденном, взволнованном), противопоставляя его господствовавшему в то время «мягкому, умеренному» стилю.

Остроэкспрессивным, драматическим характером отличаются и многие мадригалы Монтеверди (в Венеции был создан последний, восьмой сборник мадригалов, 1638). В этом жанре многоголосной вокальной музыки сформировался стиль композитора, произошел отбор выразительных средств. Особенно оригинален гармонический язык мадригалов (смелые тональные сопоставления, хроматические, диссонирующие аккорды и т. п.). В конце 1630-х — начале 40-х гг. наивысшего расцвета достигает оперное творчество Монтеверди («Возвращение Улисса на родину» — 1640, «Адонис» — 1639, «Свадьба Энея и Лавинии» — 1641; 2 последние оперы не сохранились).

В 1642 г. в Венеции была поставлена «Коронация Поппеи» Монтеверди (либретто Ф. Бузинелло по «Анналам» Тацита). Последняя опера 75-летнего композитора стала подлинной вершиной, итогом творческого пути. В ней действуют конкретные, реально существовавшие исторические лица — римский император Нерон, известный своим коварством и жестокостью, его учитель — философ Сенека. Многое в «Коронации» наводит на аналогии с трагедиями гениального современника композитора — В. Шекспира. Открытость и накал страстей, резкие, подлинно «шекспировские» контрасты сцен возвышенных и жанрово-бытовых, комедийных. Так, прощание Сенеки с учениками — трагическая кульминация оаеры — сменяется веселой интермедией пажа и служанки, а затем начинается настоящая оргия — Нерон с друзьями глумится над учителем, празднует его смерть.

«Единственный его закон — сама жизнь», — писал о Монтеверди Р. Роллан. Смелостью открытий творчество Монтеверди надолго опередило свое время. Композитор провидел очень отдаленное будущее музыкального театра: реализм оперной драматургии В. А. Моцарта, Дж. Верди, М. Мусоргского. Может быть, поэтому столь удивительной оказалась судьба его произведений. Долгие годы они оставались в забвении и вновь вернулись к жизни только в наше время.

И. Охалова

Источник: Творческие портреты композиторов, 1990 г.

Монтеверди (Монтеверде), Клаудио Джованни Антонио (итал. Claudio Giovanni Antonio Monteverdi; крещён 15 V 1567, Кремона — 29 XI 1643, Венеция) — итальянский композитор.

Родился в семье врача. Музыкальное образование получил под руководством М. А. Индженьери (учился композиции, игре на виоле, пению, овладел полифоническим мастерством в традициях 16 в.). В 1583 опубликовал свои «Духовные мадригалы», в 1584 — «Канцонетты на три голоса», в 1587 и 1590 — две первые книги светских мадригалов. Возможно, посещал Кремонский университет. В 1590 Монтеверди был приглашён как певец и альтист в капеллу герцога В. Гонзага в Мантую, где постепенно его обязанности расширялись: был капельмейстером, работал с певцами, много сочинял, руководил музыкальной подготовкой придворных празднеств (музыкальные спектакли, концерты, музыка в церкви).

В 1601–12 был maestro di musica герцога Мантуанского. При мантуанском дворе следили за новинками музыкального искусства, выписывали ноты из Франции, интересовались первыми образцами итальянской оперы. Сопровождая герцога в поездках по Европе, Монтеверди посетил ряд стран, побывал в мастерских П. Рубенса в Антверпене, познакомился с новой французской музыкой в Брюсселе и Спа. Монтеверди были известны опыты создания нового стиля (монодии с сопровождением), предпринятые Флорентийской камератой и приведшие к рождению жанра dramma per musica («драма на музыке»), получившего позднее название оперы. Не исключено, что Монтеверди присутствовал на флорентийском спектакле оперы «Эвридика» Пери (1600).

Свободно владея полифоническим письмом, Монтеверди одновременно глубоко постиг основы нового стиля, пришедшего на смену старинной хоровой полифонии и сложившегося в борьбе с ней. В 1607 Монтеверди создал свою первую оперу (буквально favola in musica — «сказание на музыке») «Орфей» (на текст А. Стриджо, пост. во дворце Гонзага). Она исполнялась также в Мантуе, Турине и др. городах Италии. В 1608 Монтеверди написал вторую оперу — «Ариадна» (на текст О. Ринуччини); сохранился лишь небольшой ариозный фрагмент — «Жалоба Ариадны» (найден в авторском переложении среди различных произведений других авторов в сборнике, издан в 1623). В качестве интермедии к этой опере он сочинил «Балет неблагодарных» (вошёл затем в 8-ю книгу мадригалов). В 1607 Монтеверди опубликовал сборник «Музыкальные шутки» («Scherzi musicali a tre voci»), включающий канцонетты, инструментальную Интраду, ряд танцевальных песен.

Монтеверди тяготился обязанностями придворного капельмейстера (особенно обременительными при организации придворных празднеств). Он мучительно переживал свою зависимость от двора, отсутствие свободы, постоянные материальные трудности. С 1613 до конца жизни Монтеверди руководил капеллой при соборе Сан-Марко в Венеции. В эти годы создал оперы и балеты (для других итальянских городов, т. к. в Венеции до 1637 не было публичного оперного театра), мадригалы (1614–38), церковные произведения, в 1632 опубликовал новый сборник «Музыкальные шутки».

Среди сочинений для театра выделяются: пасторальный балет «Тирсис и Хлора» (пост. 1616, Мантуя), оперы «Мнимая сумасшедшая Ликори» (1627) и «Любовь Дианы и Эндимиона» (1628; музыка обеих не сохранилась). На сцене оперного театра в Венеции Монтеверди поставил оперы «Ариадна» и «Адонис» (1639), «Свадьба Энея и Лавинии» (1641), «Коронация Поппеи» (1642); в 1640 для Болоньи написал оперу «Возвращение Улисса на родину» (сохранились лишь 2 последние партитуры). «Орфей» и «Коронация Поппеи» принадлежат к мировым музыкальным шедеврам.

О величии и оригинальности творческого облика композитора свидетельствуют не только эти создания, но и многочисленные высказывания Монтеверди (в письмах, в предисловии к 8-му сборнику мадригалов). Он умел отстаивать свои творческие намерения (например, вёл полемику с теоретиком Дж. М. Артузи, который в 1600 выступил с критическими нападками на его мадригалы). Отвергая один из предложенных ему сюжетов для оперы, Монтеверди писал либреттисту, что его привлекают не боги и олицетворения сил природы, а образы страдающих людей (Орфей, Ариадна), которые способны тронуть до слёз. В предисловии к сб. «Воинственные и любовные мадригалы» (книга 8, 1638) Монтеверди утверждал, что он стремится к созданию «взволнованного стиля» (stile concitato) в музыке, ради чего и вводит новые приёмы письма, которые могут быть не поняты приверженцами «старой манеры».

Среди его многочисленных произведений лишь единичные не связаны с литературным текстом. Все светские (от танцевальных песен до опер) и духовные (от мотетов до месс) жанры у Монтеверди — это вокальная музыка, написанная с большим творческим вниманием к тексту, к сюжету, к поэтическому образу, к возможностям сценического воплощения.

Он стремился к драматизации мадригала (издано 8 книг). Начав с 5-голосных сочинений, непрерывно углубляя их лирическую выразительность или скорбный пафос в ещё традиционных полифонических рамках, Монтеверди пришёл к пониманию мадригала как драматической сценки (некоторые образцы исполнялись сценически в доме сенатора Мочениго). Такова прославленная драматическая сцена в мадригальном складе «Поединок Танкреда и Клоринды» (на текст Т. Тассо из поэмы «Освобождённый Иерусалим»), где Рассказчик (Testo) исполняет неизменённый текст Тассо, Танкред и Клоринда ограничиваются немногими репликами, а шум и напряжение их битвы передаются инструментальным ансамблем, в котором использованы новые исполнительские приёмы — тремоло и пиццикато струнных (Монтеверди ссылался на этот пример, когда выдвигал идею «взволнованного стиля»).

В операх Монтеверди невозможно проследить последовательное развитие этой идеи (т. к. известны лишь крайние точки его оперной эволюции). Однако при больших различиях первой и двух последних в них отчётливо прослеживаются творческие принципы композитора. В отличие от первых оперных опытов флорентийцев, Монтеверди стремится создать «драму на музыке» не только через музыкальную декламацию и путём отказа от традиционных музыкальных форм, но и через многостороннее развитие этих форм в оперной композиции. В опере, как и в мадригале, Монтеверди является смелым новатором, далеко опережающим своих современников, в то же время он развивает и преображает богатые традиции прошлого, особенно полифонию Ренессанса.

Избрав для оперы «Орфей» мифологический сюжет (как и его предшественники Я. Пери и Дж. Каччини; опера «Эвридика»), Монтеверди создал не музыкальную пастораль, а гуманистическую музыкальную драму с чертами трагизма (образы страдающего Орфея, гибнущей Эвридики). С этой целью он индивидуализировал музыкальную декламацию в трагических коллизиях, обострив выразительные средства гибкой и напряжённой мелодии, ввёл новые гармонические приёмы, хроматизировал гармонию, углубил значение её в сопровождении. Наряду с декламационными монологами Монтеверди использовал песенно-ариозные формы и местами виртуозное пение с элементами дифирамбической импровизационности (Орфей в аиде, дуэт Орфея с Аполлоном). Значительное место принадлежит в «Орфее» хорам (то песенным — канцоны, то в характерном мадригальном складе).

С необычайной детализацией разработана оркестровая партия, использованы почти все существовавшие тогда инструменты. Звучания тонко дифференцированы: тембровые краски сменяются в различных ситуациях, резко и колоритно оттеняя их. Музыкальная композиция оперы в целом, а также каждого акта и даже сцены отличается законченностью, достигнутой как контрастными сопоставлениями, так и обрамлениями единым материалом. Оперой «Орфей» Монтеверди наметил пути развития оперного жанра (кристаллизация форм, развитие ариозности и т. д.), в то же время она во многом осталась уникальной — по остроте выражения трагического чувства, по дифференциации тембрового колорита, по единству музыкального замысла.

Уцелевшая небольшая ария-жалоба из «Ариадны» (lamento Ариадны) послужила в дальнейшем образцом для типичных оперных lamento (как обобщённого выражения скорби) и остаётся уникальной по сочетанию эмоциональной силы и лаконичности.

Две поздние сохранившиеся оперы Монтеверди, весьма отличные одна от другой, далеко отстоят по трактовке сюжета и по стилю от «Орфея». В опере «Возвращение Улисса на родину» (текст Дж. Бадоаро по «Одиссее») психологическая сторона действия несколько заслоняется приключениями, внешними столкновениями (Улисс и женихи Пенелопы), изобразительностью, занимательными эпизодами, переодеванием и т. п. Опера отличается смелостью музыкального языка и широким пониманием музыкальных форм (оспаривалась даже принадлежность Монтеверди партитуры).

«Коронация Поппеи» (текст Ф. Бузенелло по «Анналам» П. К. Тацита) — вершина творчества Монтеверди. По смелости и одновременно широкой объективности воплощения жизненной драмы, по соединению трагического и комически-бытового, патетики и жанровости эта опера перекликается с драмами У. Шекспира. Ярко обрисованы характеры: блистательные, но холодные образы сильных, счастливых, не щадящих никого в победоносности своего успеха героев (Нерон, Поппея) и трогательные, порой трагические образы благородно страдающих, обманутых персонажей (Оттон, Октавия, Друзилла); стоически идущий на смерть в тщетной борьбе с деспотизмом Нерона философ Сенека.

По сравнению с «Орфеем» в «Коронации Поппеи» Монтеверди расширяет роль пения и больших ариозных и ансамблевых форм (вплоть до блестящих колоратур Нерона в дуэте с Поппеей), хотя сохраняет монологи, ариетты, близкие песням. Оркестровая партия утрачивает прежнюю детализацию красок, становится более компактной и характеризуется приёмами крупного штриха, типичными вообще для композиции «Коронации Поппеи».

Оперы Монтеверди имели неоценимое значение для дальнейшего развития венецианской оперной школы, хотя ни один из её представителей не приблизился к Монтеверди по художественной значительности и оригинальности концепций.

Сочинения:

оперы — Орфей (Сказание об Орфее, La favola d’Orfeo, 1607, Мантуя), Ариадна (1608, там же), Мнимая сумасшедшая Ликори (La finta pazza Licori, 1627 (?), там же), Любовь Дианы и Эндимиона (Gli amori di Diana e d’Endimione, 1628, Парма), Похищенная Прозерпина (Proserpina rapita, 1630, Палаццо Мочениго, Венеция), Адонис (1639, т-р «Санти-Джованни э Паоло», там же), Возвращение Улисса на родину (Il ritorno d’Ulisse in patria, 1640, Болонья, 1641, т-р «Сан-Кассиано», Венеция), Свадьба Энея и Лавинии (La nozze d’Enea con Lavinia, 1641, т-р «Санти-Джованни э Паоло», Венеция), Коронация Поппеи (L’incoronazione di Poppea, 1642, там же); Baletto (включены в сборники мадригалов); 8 сборников мадригалов (1587, 1590, 1592, 1603, 1605, 1614, 1619, 1638); 2 сборника Scherzi musicali (1607, 1632), сборник Canzonette a tre voci (1584); духовная музыка — мессы, мотеты, мадригалы, псалмы, гимны, магнификат, и др.

Собрание сочинений: Tutte le Opere di Claudio Monteverdi, hrsg. von F. Malipiero, (Bd) 1–16, W., 1926–42.

Литература: Ливанова Т. Н., История западноевропейской музыки до 1789 г., М., 1940, с. 215–29; Конен В., Театр и симфония, М., 1968; её же, Монтеверди, М., 1971; Бронфин Е., Клаудио Монтеверди. 1567–1643, Л., 1970; Rolland R., L’opera au XVII siecle en Italie, в кн.: Encyclopedie de la musique et dictionnaire du Conservatoire…, fondateur A. Lavignac, v. 1, Paris, 1913 (рус. пер. — Опера в XVII в. в Италии, Германии, Англии, М., 1931).

T. H. Соловьёва

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.

Сын врача и старший из пяти братьев. Учился музыке у М. А. Индженьери. В пятнадцать лет публикует Духовные напевы, в 1587 году — первую книгу мадригалов. В 1590 году при дворе Мантуанского герцога Винченцо Гонзага становится альтистом и певцом, затем руководителем капеллы. Сопровождает герцога в Венгрию (во время турецкой кампании) и Фландрию. В 1595 году женится на певице Клаудии Каттанео, которая подарит ему троих сыновей; она умрет в 1607 году вскоре после триумфа «Орфея». С 1613 года — пожизненная должность руководителя капеллы в Венецианской республике; сочинение духовной музыки, последних книг мадригалов, драматических произведений, большей частью утерянных. Около 1632 года принимает священнический сан.

Оперное творчество Монтеверди имеет очень солидные основы будучи плодом предшествующего опыта сочинения мадригалов и духовной музыки, жанров, в которых кремонский мастер достиг несравненных результатов. Основными этапами его театральной деятельности — во всяком случае, исходя из того, что до нас дошло,— представляются два четко выделяющихся периода: мантуанский начала века и венецианский, который приходится на его середину.

Несомненно «Орфей» является самым ярким утверждением в Италии вокального и драматического стиля начала XVII века. Его значение определяется театральностью, большой насыщенностью эффектами, в том числе оркестровыми, чувствительными обращениями и заклинаниями, в которых напевная декламация флорентийцев (весьма обогащенная эмоциональными взлетами) словно борется с многочисленными мадригальными вставками, так что пение Орфея являет почти классический пример их состязания.

В последних операх венецианского периода, написанных более тридцати лет спустя, ощутимы различные стилистические изменения, происшедшие в итальянской мелодраме (особенно после расцвета римской школы), и соответствующие изменения в выразительных средствах, причем все представлено и объединено с большой свободой в очень широком, даже расточительном драматическом полотне. Хоровые эпизоды убраны или значительно уменьшены, ариозные и речитативные сочетаются гибко и функционально в зависимости от нужд драмы, тогда как другие, более развитые и симметричные формы, с более четкими ритмическими ходами, внедряются в театральную архитектонику, предвосхищая последующую технику автономизации оперного языка, введение, так сказать, формальных моделей и схем, более независимых от постоянно изменяющихся требований поэтического диалога.

Однако Монтеверди, конечно, не грозил риск удалиться от поэтического текста, так как он всегда был верен своим идеям относительно природы и назначения музыки как слуги поэзии, помогающей последней в ее исключительной способности выражать человеческие чувства.

Нельзя забывать и о том, что в Венеции композитор нашел благоприятную атмосферу для либретто с историческими сюжетами, продвинувшихся по пути поисков «правды», или, во всяком случае, с сюжетами, располагающими к психологическим исследованиям.

Достопамятна небольшая камерная опера Монтеверди «Поединок Танкреда и Клоринды» на текст Торквато Тассо — по сути, мадригал в изобразительном стиле; поставленный в доме граф Джироламо Мочениго во время карнавала 1624 года, он взволнова публику, «почти исторгнув у нее слезы». Это смесь оратории и балета (события изображаются пантомимой), в которой великий композитор осуществляет тесную, настойчивую и точную связь поэзии и музыки в стиле чистейшей напевной декламации. Крупнейший образчик положенной на музыку поэзии, почти разговорной музыки, «Поединок» включает устрашающие и возвышенные, мистические и чувственные моменты, в которых звук становится почти образным жестом. В финале короткая серия аккордов переходит в сияющий «мажор», в котором модуляция идет к завершению без необходимого вводного тона, тогда как голос исполняет каденцию на ноте, не входящей в аккорд, поскольку в этот момент открывается картина иного, нового мира. Бледность умирающей Клоринды знаменует блаженство.

Г. Маркези (в переводе Е. Гречаной)