Дардан (фр. Dardanus) — опера (музыкальная трагедия) Жана Филиппа Рамо в пяти действиях с прологом; либретто Ш.-А. Ле Клерка де ла Брюера.

Первая постановка: Париж, Королевская академия музыки, 19 ноября 1739 года; в новой редакции: там же, 23 апреля 1744 года.

Действующие лица:

• Венера (сопрано)

• Амур (сопрано)

• Ифизия (сопрано)

• Дардан (тенор)

• Антенор (бас)

• Тевкр (бас)

• Исменор (бас)

• Арка (в редакции 1744 года — тенор)

• Свита Венеры и Амура, Игры, Утехи, Сны, Ревность со свитой, воины, колдуны, народ Фригии, где происходит действие.

Место действия пролога остров Цитера.

Пролог

Дворец Амура. Сам он сидит на троне, рядом Венера, вокруг Игры и Утехи, в глубине — Ревность. Венера призывает на землю радость («Regnez, plaisirs»; «Царствуйте, утехи»). Ревность со свитой пытается нарушить веселье, и Амур велит заковать их в цепи. Затем Утехи засыпают, и Венера решает их проучить, освободив Ревность («Brisez vos fers»; «Разбейте ваши цепи»). Ревность и ее свита начинают бушевать («Nos mains forgent les traits»; «Мы стрелы куем»). При виде просыпающегося Амура Венера прогоняет ревнивцев («Quand Taquilon fougueux»; «Когда свирепый Аквилон»). Все славят Амура.

Действие первое

Фригийцы ведут войну с Дарданом. Дочь фригийского царя Тевкра Ифизия тайно любит Дардана, но обещана военачальнику фригийских войск Антенору («Cesse, cruel Amour»; «Перестань, жестокий Амур»). Тевкр подтверждает свой договор с Антенором и вместе с ним обращает молитву к подземным богам («Manes plaintifs»; «Печальные боги»). Затем народ и воины веселятся («Par des jeux eclatans»; «Шумными играми»).

Действие второе

Пустынное скалистое место, здесь находится пещера волшебника Исменора. К нему приходит Дардан и рассказывает о своей любви к Ифизии. Пустив в ход свое волшебство («Tout l'avenir est present a mes yeux»; «Все будущее у меня перед глазами») и вызвав адских духов в большом количестве («Entendez ma voix souveraine», «Hatons-nous!»; «Услышьте мой властный голос»,хор «Спешим!»), Исменор дает Дардану волшебную палочку, которая сделает его непобедимым и придаст ему вид самого Исменора. Соперник Дардана Антенор тоже приходит к волшебнику узнать, как завоевать сердце Ифизии, и выдает свои чувства Дардану, который принял вид Исменора. Наконец появляется и сама Ифизия, признаваясь Дардану (под видом волшебника), что любит его. Дардан на радостях бросает волшебную палочку, принимает свой прежний вид и тут же становится пленником Антенора.

Действие третье

Дворец Тевкра. Ифизия оплакивает участь Дардана («О jour affreux»; «О, день ужасный»), в то время как фригийцы выражают свою радость («Que Ton chante»; «Пусть все поют»). Тевкр приносит ужасную весть: в наказание за пленение Дардана, сына Зевса, в море появилось чудовище, опустошающее фригийские берега («Cessez vos jeux»; «Прервите ваши игры»). Антенор предлагает сразиться с чудовищем. Все напутствуют его («Allez et remportez une illustre victoire»; «Ступай и возвратись с блестящей победой»).

Действие четвертое

Дардан грустит в темнице («Lieux funestes»; «Мрачные места»). К нему проникает волшебник Исменор и предсказывает спасение («La sort qui soumet tout a ses lois»; «Рок, властвующий надо всем»). Появляется Венера со свитой («Venez, songes flatteurs»; «Придите, милые сны»). Венера усыпляет Дардана и показывает ему во сне чудовище, угрожающее Ифизии. Таинственным образом Дардан переносится на берег моря и вовремя спасает Антенора («Un monstre furieux»; «Ужасное чудовище»). В темноте герои не узнают друг друга. Антенор дает Дардану свой меч в залог дружбы.

Действие пятое

Оракул возвестил, что победитель чудовища получит руку Ифизии. Все приветствуют Антенора, считая его победителем («Antenor est victorieux»; «Антенор победил»). Но появляется Дардан с мечом Антенора. Его соперник отказывается от Ифизии.

В эту оперу, основой для которой служит первая редакция, обычно добавляют то, что кажется удачным в редакции 1744 года (как и в случае со знаменитой оперой «Ипполит и Арисия»). Ни одна из этих версий не получила подлинного успеха. Рамо показался богом, пережившим самого себя.

Однако такое суждение было ошибочным. Даже беглого взгляда на «Дардана» достаточно, чтобы увидеть высочайшие достижения. Вступительная ария Ифизии, горестная и призывная, придает ценность всему первому действию. Басовая партия Исменора во втором действии повлияет на французскую оперу вплоть до Гуно. Инструментальная интерлюдия между третьим и четвертым действиями «Шум сражения», добавленная в редакцию 1744 года, изображает буйство чудовища и очень близка немецкому симфонизму.

В четвертом действии сцена в темнице стала коронным номером второй редакции благодаря искусству Пиранези (Декорации к этой сцене были написаны по эскизам Дж. Пиранези, известного циклом гравюр «Фантазии на тему темниц».), но ее значение этим не ограничивается: большой монолог пленного Дардана достоин сценографии — он вводится медленным баховским контрапунктом и выливается в ариозо и декламацию широкого развития. Замечательна вокальная партия Венеры, с великолепной гибкостью чередующей виртуозное пение с декламацией. Волшебное перенесение Дардана на берег моря ведет нас к встрече с Антенором. Вся сцена свидетельствует о большом звукописном даре композитора. Антенор готовится к битве; звучит тема, в которой сверкает что-то вагнеровское, в глубине слышится рокот угрозы, затем разражается жестокая буря и раздается рычание чудовища. Это страница с великолепно развитыми модулирующими оборотами и поистине героическим пением в духе романтической мифологии.

После этой самой напряженной и совершенной сцены оперы может последовать только обычная спокойная развязка; на сей раз с пышным хором, в котором искусно использована орнаментика. Победа достается Дардану благодаря талисманам — вещам, обычным не столько для трагедии, сколько для французской сказки XVII—XVIII веков, знакомой по произведениям Перро и других его подражателей. Затем трагедия и ее выразительная техника, проявляющаяся в силе декламации, были преображены музыкальной фантазией автора, склонной к чудесному, и ариозные формы получили более свободное, естественное развитие.

* * *

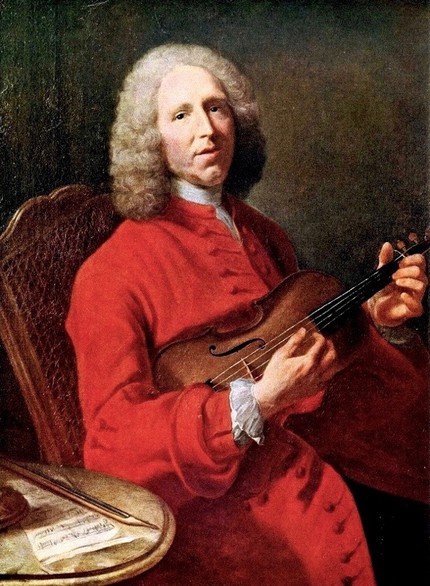

Жан Филипп Рамо родился в семье органиста; седьмой из одиннадцати детей. В 1701 году решает посвятить себя музыке. После короткого пребывания в Милане становится руководителем капеллы и органистом сначала в Авиньоне, затем — Клермон-Ферране, Дижоне, Лионе. В 1714 году переживает тяжелую любовную драму; в 1722 году публикует «Трактат о гармонии», что позволило ему получить давно желанную должность органиста в Париже. В 1726 году женится на Мари-Луизе Манго из семьи музыкантов, от которой у него будет четверо детей. С 1731 года дирижирует частным оркестром знатного сановника Александра де Ла Пуплиньера, любителя музыки, друга художников и интеллектуалов (и, в частности, Вольтера). В 1733 году представляет оперу «Ипполит и Арисия», вызвав бурную полемику, возобновленную в 1752 году благодаря Руссо и Д'Аламберу.

По меньшей мере за пределами Франции театр Рамо еще предстоит узнавать. Существуют препятствия на этом пути, связанные с характером музыканта, с его особой судьбой как автора театральных произведений и отчасти не поддающимся определению талантом, то опирающимся на традицию, то очень раскованным в поисках новых гармоний и особенно новой оркестровки. Другая трудность состоит в характере театра Рамо, изобилующего длинными речитативами и аристократическими танцами, величавыми даже в своей непринужденности. Его склонность к серьезному, соразмерному, обдуманному, к музыкальному и драматическому языку, почти никогда не становящемуся импульсивным, его предпочтение подготовленных мелодических и гармонических оборотов — все это придает действию и выражению чувств монументальность и церемониальность и как бы даже превращает персонажей в фон.

Но это лишь первое впечатление, не принимающее в расчет драматических узлов, в которых взор композитора устремляется на персонажа, на ту или иную ситуацию и высвечивает их. В эти моменты вся трагическая сила великой французской классической школы, школы Корнеля и в еще большей степени Расина, оживает вновь. С таким же тщанием декламация моделируется на основе французского языка — эта черта сохранится вплоть до Берлиоза. В области мелодики ведущее место занимают ариозные формы, от гибко-нежных до неистовых, благодаря которым утвердился язык французской оперы-сериа; здесь Рамо предвосхищает композиторов конца века — таких, как Керубини. А некоторая приподнятость воинственных хоров воинов может напомнить Мейербера.

Поскольку Рамо предпочитает мифологическую оперу, постольку он начинает закладывать основы «большой оперы», в которой мощь, величие и разнообразие должны сочетаться с хорошим вкусом в том, что касается стилизации, и с красотой декораций. Оперы Рамо включают хореографические эпизоды в сопровождении зачастую прекрасной музыки, имеющей описательную драматургическую функцию, что придает спектаклю очарование и привлекательность, предвосхищая некоторые очень современные решения, близкие Стравинскому.

Проживший больше половины своих лет вдали от театра, Рамо возродился к новой жизни, когда был призван в Париж. Его ритм меняется. Он женится на очень молодой женщине, выступает в театральных периодических изданиях с научными трудами, и от его позднего «брака» рождается французская опера будущего.

Г. Маркези (в переводе Е. Гречаной)