Barcarole (Fis-dur), Op. 60

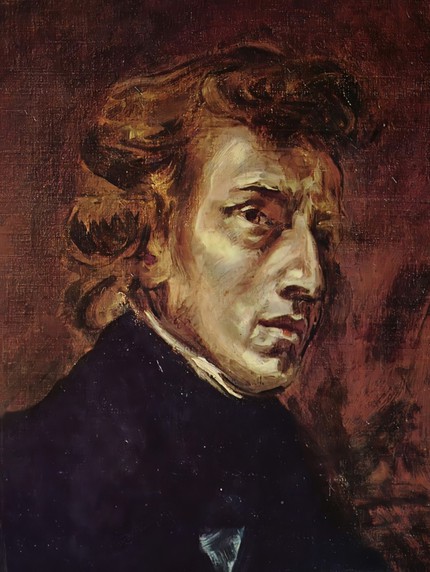

Над «Баркаролой» Фридерик Шопен работал в 1845-1846 гг. Тогда же создавался «Полонез-фантазия», ставший вершиной развития жанра полонеза в творчестве композитора. «Баркарола» же являет собою «высшую точку» иной линии – лирической, связанной у Шопена с жанром ноктюрна. Многие черты этого произведения позволяют рассматривать ноктюрны в качестве его предшественников – это и «итальянский» стиль кантиленной мелодии, и опора на опоэтизированный бытовой жанр, и некоторые особенности фактуры, а главное – в «Баркароле», как и в ноктюрнах, господствует мечтательное настроение, пребывающее в единстве с образами природы (в ноктюрнах – созерцательные настроения ночи, здесь – водная стихия).

Форма «Баркаролы» опирается на трехчастность, типичную и для этого жанра, и для ноктюрнов, однако в ней присутствуют и черты сонатности, которые свидетельствуют о симфонизации жанра. Тональные центры произведения находятся в характерном для Шопена терцовом соотношении (фа-диез мажор – ля мажор – фа-диез мажор). Типичная черта позднего периода творчества композитора – значительная роль подголосочной полифонии, которая появляется уже во вступлении, открывающимся красочным нонаккордом.

В первой теме – спокойной и сдержанной – господствует песенность (что полностью согласуется с природой жанра, ведь изначально баркарола – песня гондольера). Два голоса этой «дуэтной песни» движутся свободно в разных направлениях, то сходясь, то расходясь. Очень колоритно выглядит «игра» мажора и минора, подголосочная полифония, тонкие фактурные градации. Восторженность лирического чувства достигает кульминации в конце первого раздела – в доминантовом квинтдецимаккорде основной тональности, охватывающем весь звукоряд фа-диез мажора.

Колорит омрачается в следующем разделе – изломанная одноголосная мелодическая линия в одноименном миноре словно «повисает». Но эти сумрачные интонации сменяются «колышущейся» фигурой в ля мажоре. Ее развертывание приводит к появлению новой песенной мелодии – более подвижной и страстной, сопровождаемой звукоизобразительными моментами – звонкими «всплесками». Эта новая тема сменяется тонально неустойчивой интермедией, которую вскоре отстраняет возвращение первой темы, звучащей теперь особенно мощно и восторженно. После кульминации, вновь отмеченной квинтдецимаккордом, вновь возникает тема среднего раздела. После достижения тонического органного пункта мелодическое движение постепенно затормаживается подголосками. Завершается «Баркарола» утвердительными интонациями в октавном изложении на ff.

Баркарола ор. 60 (опубликована в 1846 году) — одно из замечательнейших по силе и цельности вдохновения опусов Шопена. Известно, что К. Таузиг (и не только он) усматривал в этой баркароле звукопись любовной сцены с шепотом, признаниями, поцелуями и плеском воды (Некоторые шопеноведы сопоставляют эту баркаролу с поэмой „Рассвет" 3. Красиньского.). Конечно, возможны различные толкования частностей, но несомненно, что нигде (даже во второй балладе) Шопен не достигает такого совершенного единства изобразительного и выразительного, такого слияния пейзажа и переживания (данного через интонации человеческого голоса), как в баркароле.

Расцвет любовного чувства на лоне природы — вот что увлекает воображение Шопена и вот что он воплощает в баркароле с удивительной силой.

Тональные центры Fis—А—Fis указывают на излюбленную Шопеном среднего и особенно позднего периода тоничность терцевых связей. Баркарола начинается вступлением — уже традиционная у Шопена особенность формы, столь яркая в первой и четвертой балладах. Замечателен замысел этого вступления — широкий красочный доминант-нонаккорд Fis-dur и плавный спуск с него, насыщенный подголосочной и мнимой полифонией (заметим попутно, что обилие всяких подголосочных линий в баркароле вновь показательно для последнего периода творчества Шопена; но здесь они лишены какой-либо сухости и надуманности). С такта 4 — второе вступление — ритмический фон покачиваний у баса. С такта 6 — „итальянские" терции. Разве не симптоматично, что едва ли не лучшее из самых поздних произведений Шопена, при всех его своеобразных чертах, все же более итальянское, чем польское?!

Такт 6 и дальше — первый тезис-элемент баркаролы: песня-дуэт, еще сдержанный и спокойный (кстати сказать, характерной интонационной и ритмической волнообразностью отмечен мелос всей баркаролы: в интонациях плавные, протяженные кривые и дуги, в ритме плавные смены движений и остановок). Бас непринужденно и спокойно модулирует, голосоведение свободно, два голоса то сходятся, то расходятся, то замолкают, позволяя внимать чудесной звукописи ночи и воды. В тактах 12-15 мастерские градации фактуры — сначала мнимая полифония в басу и регистровое сжатие, затем как бы всплеск, резкое регистровое расширение и после него переход к более прозрачной, разреженной вертикальной фактуре. Такты 16-17 — колористическая игра мажора-минора. Такты 20-22 — исключительное развитие вязкой подголосочной полифонии. Такты 23-24 — красочные трели, объединяющие dis-moll и Fis-dur. Теперь движение и звонкость все время нарастают — к первой кульминации лирического восторга (такт 32), где на педали звучит вся гамма Fis (квинтдецимаккорд пятой ступени Fis-dur!). После этого первый раздел баркаролы замыкается.

С такта 35 — новый раздел. Колорит словно потемнел. В сумраке fis-moll тянется ломаная извилистая одноголосная линия, как бы повисшая в пространстве. Но вот мелодическим сдвигом достигнуто la (такт 39 — A-dur), и появляется новая фигура колыхания, ритмически более быстрая, чем раньше (кроме того, немного ускорился темп). Такты 40-61 — постепенное развертывание нового фона, подготовка новой песни. Или волнение воды усилилось, или гондола плывет быстрее — недаром в тактах 43, 47, 54, 58, 60 раздаются искристые, звонкие всплески, которых раньше не было.

Новая песнь вступает с такта 62. Она подвижнее, чем первая, в ней увлечение страстного лирического порыва. Но уже в такте 70 эта песнь прерывается, уступая место интермедии (такты 71-83), где вначале отрывистые, тонально неопределенные гармонии — будто образ нерешительности, душевных сомнений. А ночь и вода так прекрасны (звуковые узоры тактов 78-83)! Они прогоняют неуверенность. Узоры, вначале „парящие", становятся плотными, динамичными (типичное для Шопена волнообразное раскачивание). С такта 84 вступает первая тема — теперь мощная, массивная (октавы в басу). Это песнь восторга, любви, единения душ. Привольная и могучая, она торжествует, когда после новой колористической кульминации доминантового квинт-децимаккорда Fis возвращается тема средней части (с такта 93). Изумительно ярка звучность последующего раздела, — это шедевр шопеновской фортепианной „оркестровки": на основе басовых октав аккорды аккомпанемента поднимаются волнами вверх, почти соприкасаясь моментами с октавами мелодии, что создает звуковую концентрацию в среднем регистре. После нового подъема (такт 101) и каданса (такт 102 — опять разбухание доминанты до квинтдецимаккорда) начинается новый период.

Диалог вязких, медлительных подголосков начинает тормозить движение, которое постепенно идет на убыль (ведь достигнут органный пункт тоники, и он сохранится до конца!). Замечательны гармонии тактов 103-109 с их колебаниями между Fis, Н, h и cis (колоритные, смелые альтерации, столкновения с органным пунктом баса). Такт 110 (7 от конца) — предпоследний, уже пассивный подъем — взлет. Такты 111-112 — дальнейшее затихание. Но еще раз поднимаются вверх звуковые узоры (пение в левой руке) и ниспадают стремительным каскадом. Заключительное фортиссимо октав своими утвердительными интонациями пробуждает слушателя от поэтических грез этой удивительно волнующей и целомудренной поэмы.

Италия! Шопен мог лишь мечтать о ней, о ее удивительном солнце, пылкости чувств и обаятельной кантилене в эти последние годы, когда болезнь уже подточила его силы и когда его сердечная привязанность оказалась обманчивой, сулящей впереди неисходное горе. И он мечтал, в то время как другую страну, свою родину, по-северному суровую Польшу, продолжал любить пусть менее действенной, но по-прежнему преданной любовью.

Ю. Кремлев