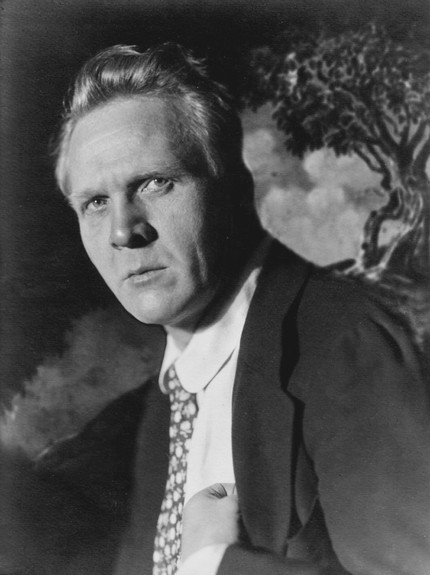

Шаляпин Фёдор Иванович (1 [13] февраля 1873, Казань — 12 апреля 1938, Париж) — русский певец (бас). Народный артист Республики (1918).

Родился в бедной семье выходца из крестьян Вятской губернии, писца казанской земской управы. Окончил 2-классное городское училище. Уже в детском возрасте обладал красивым голосом (дискант), любил слушать народные песни, часто пел с матерью, «подлаживая голоса». С 9 лет пел в церковных хорах. Обучался сапожному, столярному и переплётному ремёслам, позже работал писцом, грузчиком, крючником. В 12 лет увлёкся театром, участвовал в качестве статиста в спектаклях гастролировавшей в Казани оперной труппы. В 1890 поступил в хор труппы С. Семёнова-Самарского в Уфе; в декабре того же года впервые выступил здесь в оперной партии (Стольник в «Гальке»). С 1891 скитался с небольшими театральными труппами по городам Поволжья, Средней Азии и Закавказья. В Тбилиси брал бесплатные уроки пения у Д. А. Усатова (1892–93), выступал в ученических и любительских концертах.

28 сентября 1893 дебютировал на профессиональной оперной сцене в тбилисском Казённом театре (Рамфис в «Аиде»), где пел затем в течение всего сезона с нарастающим успехом; исполнял партии Мефистофеля, Мельника, Гремина; Дон Базилио («Севильский цирюльник»), Тонио и многие другие. С лета 1894 пел ведущие партии в оперных спектаклях, шедших в петербургском загородном саду «Аркадия», затем в Панаевском театре. 5 апреля 1895 дебютировал в Мариинском театре в партии Мефистофеля. Летом 1896 выступал в оперной труппе С. И. Мамонтова во время нижегородской ярмарки (впоследствии неоднократно приезжал в Н. Новгород, пел на сцене ярмарочного театра и в концертах). В сентябре того же года по приглашению Мамонтова перешёл в Московскую частную русскую оперу, где сразу занял ведущее положение; за годы работы в театре создал ряд выдающихся образов в русских операх — Иван Грозный в «Псковитянке» (1896), Досифей (1897), Борис Годунов, Олоферн (оба в 1898) и др.

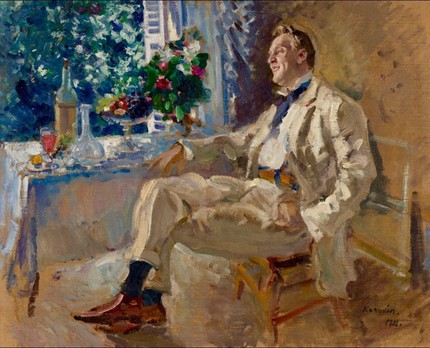

В. В. Стасов писал о 25-летнем Шаляпине: «Одним великим художником стало больше». Развитию таланта Шаляпина во многом способствовало его окружение в мамонтовской опере, где работали художники В. Д. Поленов, В. М. и А. М. Васнецовы, И. И. Левитан, В. А. Серов, М. А. Врубель, К. А. Коровин и др., где начинал свою дирижёрскую деятельность молодой С. В. Рахманинов, с которым Шаляпин подготовил ряд партий, в т. ч. Бориса Годунова и заглавную партию «Мефистофеля» Бойто. Дружба с М. Горьким, начавшаяся в 1901, во многом определила идейно-художественные принципы Шаляпина. Немалую роль в формировании его мировоззрения и художественных взглядов сыграли также встречи с историком В. О. Ключевским, В. В. Стасовым, Н. А. Римским-Корсаковым, И. Е. Репиным и др. С 24 сентября 1899 Шаляпин — солист Большого театра (дебютировал в партии Мефистофеля), пел часто на сцене Мариинского театра в Петербурге, регулярно давал концерты, в т. ч. благотворительные.

С триумфальным успехом впервые выступил за рубежом, исполнив в 1901 в миланском театре «Ла Скала» партию Мефистофеля в опере «Мефистофель» Бойто (дирижёр — А. Тосканини; Фауст — Э. Карузо); последующие гастроли утвердили мировую славу русского певца. Шаляпин выступал в Риме (1904), Монте-Карло (1905), Оранже (Франция, 1905), Берлине (1907), участвовал в Исторических русских концертах, организованных в Париже С. П. Дягилевым (1907), пел в «Метрополитен-опера» (Нью-Йорк, 1908), в «Русских сезонах» (Париж, 1908, 1913; Лондон, 1913, 1914).

По признанию Шаляпина, он искренне сочувствовал революционному движению в России, считал себя его участником (давал концерты для рабочих, в пользу фонда помощи революционным организациям и др.). В годы 1-й мировой войны 1914–18 Шаляпин пел на сцене императорских театров, а также в петроградском Народном доме и московском Оперном театре С. И. Зимина. После Октябрьской революции 1917 артист активно участвовал в жизни театров, был выборным членом директорий Большого и Мариинского театров, руководил художественной частью Мариинского театра (1918), разработал схему реорганизации оперной труппы, стремясь поднять творческую дисциплину и художественный уровень его спектаклей, привлёк новых дирижёров (в т. ч. молодого A. M. Пазовского). Шаляпин пел в 80 и более спектаклях в течение каждого сезона (почти все спектакли с его участием шли как целевые — для рабочих, красноармейцев, школ, профсоюзов и др.), давал много бесплатных концертов в пользу различных организаций, выступал на заводах, перед кронштадтцами и др. В 1918 первым из деятелей искусств удостоен звания народного артиста Республики.

Несколько раз выезжал на гастроли за границу, из последней (весной 1922) обратно не вернулся, хотя долго считал своё пребывание за рубежом временным. Противоречивость натуры Шаляпина, его политическая незрелость не позволили ему до конца понять историческое значение Октябрьской революции. Значительную роль в его невозвращении из-за рубежа сыграло домашнее окружение. Однако на чужбине певец не создал ничего нового, хотя и пользовался неизменным успехом, гастролируя почти во всех странах мира. Тоска по Родине и мысли о русском театре не покидали Шаляпина.

Величайший представитель русской вокальной школы, Шаляпин обладал высоким певучим басом (basso cantante) огромного диапазона, необычайной гибкости, выразительности и красоты тембра. Дарование Шаляпина удивительно многогранно и органично, он был признан подлинным новатором в оперном искусстве, в т. ч. в области вокальной декламации; поразительно чутко ощущая слово в музыке, Шаляпин передавал тончайшие смысловые интонации.

Шаляпин-актёр поражал редким даром перевоплощения, он с потрясающей глубиной и правдивостью, последовательно раскрывал характеры своих героев, приоткрывая тайники их внутреннего мира часто одной лишь фразой или жестом.

Пластическое мастерство Шаляпина, одарённого художника и скульптора, было совершенным. По словам В. Ф. Лопухова, «…он оказал огромное влияние на развитие хореографического искусства 20 века, фактически став учителем правды в музыкальном театре, учителем жеста, позы, ощущения музыки в каждом движении…».

Шаляпин-музыкант, с его феноменальным слухом, памятью, чувством ритма, с его умением заставлять «звучать» даже паузы, строил свою роль только в полном контексте партитуры и всего авторского замысла. Высказывания Шаляпина об искусстве представляют своего рода программу реалистического мастерства оперного артиста.

Историческая роль Шаляпина прежде всего в том, что своим мощным дарованием, преклонением перед гением М. И. Глинки, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова, перед всей русской музыкой, он открыл отечественной опере (в официальных кругах находившейся в пренебрежении) путь на императорские сцены и на все сцены мира.

В репертуаре Шаляпина было около 70 партий. Непревзойдённые по своей жизненной правде образы созданы Шаляпиным в операх русских композиторов — Мельник (1894), Иван Сусанин (1895), Галицкий (1896), Иван Грозный («Псковитянка», 1896), Досифей, Варяжский гость (оба в 1897), Олоферн (1898), Борис Годунов, Сальери (оба в 1898), Варлаам и Алеко (1899), Фарлаф (1901), Ерёмка («Вражья сила», 1902), Демон (1904), Кончак (1914). Среди лучших партий в западно-европейском репертуаре — Мефистофель (оперы «Фауст» Гуно (1893) и «Мефистофель» Бойто (1901)), Дон Базилио («Севильский цирюльник», 1894), Филипп II (1907), Лепорелло (1908), Дон Кихот («Дон Кихот» Массне, 1910).

Своим искусством Шаляпин утверждал непреложный закон художественного реализма. «Единственно правильным путем к красоте я… признал для себя правду», — писал он. Шаляпин создавал типы: его персонажи жили на сцене полной жизнью, со своими положительными и отрицательными сторонами характера, страстями, страданиями и радостями; артист тщательно продумывал их внешнее пластическое выражение, грим, костюмы, но главным для него всегда оставалась внутренняя суть образа. В русском селянине (Иван Сусанин, Мельник) Шаляпин раскрывал всё величие его души. В образах властителей (Иван Грозный, Борис Годунов, Олоферн, Филипп II) глубоко обнажал раздвоенность совести, чувств, внутреннее бессилие перед высшими нравственными идеалами. В этом проявлялось неприятие Шаляпиным самовластия. Сценические концепции Шаляпина были рождены его эпохой, в них жили те же импульсы, которые определяли сущность русской общественной жизни.

Шаляпин был столь же великим интерпретатором камерной вокальной музыки. Дар перевоплощения, отмечавший его сценические образы, захватывал и концертную аудиторию. Репертуар певца включал до 400 произведений разного плана, в основном камерного и народнопесенного жанров. Благодаря Шаляпину стали широко исполняться многие вокальные произведения русских композиторов, а также сочинения западно-европейских авторов. В числе шедевров исполнительского мастерства Шаляпина — «Блоха», «Забытый», «Полководец» и «Трепак» Мусоргского, «Ночной смотр» Глинки, «Старый капрал» Даргомыжского, «Пророк» Римского-Корсакова, «Два гренадера» Шумана, «Двойник» Шуберта и др. Шаляпин безраздельно увлекал проникновенным исполнением русских народных песен, особую известность приобрела «Дубинушка», которую он спел 26 ноября 1905 со сцены Большого театра в разгар революционных событий 1905–1907.

Шаляпин выступал и как оперный режиссёр (им поставлены оперы «Дон Кихот» Массне (1910), «Хованщина» (1911), «Дон Карлос» (1917)), снимался в фильмах — «Царь Иван Васильевич Грозный» (по опере «Псковитянка», 1915, Россия), «Дон Кихот» (1932, Франция), был талантливым скульптором, живописцем, графиком, обладал литературным даром.

Шаляпин оставил глубокий след в мировой художественной культуре, оказав огромное воздействие не только на развитие вокального искусства и музыкального театра в целом, но и на многие смежные области. «Ф. Шаляпин — лицо символическое, это удивительно целостный образ демократической России…» — так оценивал Горький артиста в период его наивысшего расцвета.

Сочинения и письма: Страницы из моей жизни (Автобиография Ф. И. Шаляпина), «Летопись», 1917, No 1–12 (частично), полностью в кн.: Ф. И. Шаляпин, т. 1, М., 1957, 1976; Les fleurs de mon Pays, «Matin», 1908, 19 mai (рус. пер. — Шаляпин Ф., Цветы моей Родины, «Судоходец», Н. Новгород, 1908, 12 мая, также в кн.: Ф. И. Шаляпин, т. 1, М., 1957, 1976; Маска и душа, Париж, 1932, фрагменты в кн.: Ф. И. Шаляпин, т. 1, М., 1957, 1976; Sаlарin Teodor, Spiewak na scenie operowei, «Muzyka», t. 9, 1934 (рус. пер. — Певец на оперной сцене, «СМ», 1953, No 4, то же в кн.: Ф. И. Шаляпин, т. 1, М., 1957, 1976); Об А. М. Горьком (вместо некролога), Париж, 1936, июль, то же, в кн. Ф. И. Шаляпин, т. 1, М., 1957, 1976; Переписка Ф. И. Шаляпина с А. М. Горьким, «Горьковские чтения. 1949–52», М., 1954, также в кн.: Ф. И. Шаляпин, т. 1, М., 1957, 1976; Переписка Ф. И. Шаляпина с В. В. Стасовым, в кн.: Ф. И. Шаляпин, т. 1, М., 1957, 1976.

Литература: Старк Э., Шаляпин, Пг., 1915; его же, Ф. И. Шаляпин (К двадцатипятилетию артистической деятельности), «Аполлон», 1915, No 10; Асафьев Б. В., Шаляпин, в сб.: Советская музыка, сб. 4, М.-Л., 1945; Залкинд Г., Рисунки Ф. И. Шаляпина, «Театральный альманах», кн. 3 (5), М., 1946; Янковский М., Шаляпин и русская оперная культура, Л.-М., 1947; его же, Ф. И. Шаляпин, М.-Л., 1951, Л., 1972; Стасов В. В., Статьи о Шаляпине, М., 1952; Никулин Л., Федор Шаляпин, М., 1954; Ф. И. Шаляпин (Сб., ред.-сост. Е. А. Грошева), т. 1–2, М., 1957–58; Рaскин A., Шаляпин и русские художники, Л.-М., 1963; Коллар В., 187 дней из жизни Шаляпина, Горький, 1967; Коровин К. A., Шаляпин. Встречи и совместная жизнь, в кн.: Константин Коровин вспоминает…, М., 1971; Дмитриевский В., Великий артист, Л., 1973; Федор Иванович Шаляпин (Сб., ред.-сост. Е. А. Грошева), т. 1–3, М., 1976–1979; Feschotte J., Ce geant, F. Chaliapine, Paris, 1968; Goury J., F. Chaliapine, Paris, 1970 (с дискографией).

E. A. Грошева

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.

Федор Иванович Шаляпин родился 13 февраля 1873 года в Казани, в бедной семье Ивана Яковлевича Шаляпина, крестьянина из деревни Сырцово Вятской губернии. Мать, Евдокия (Авдотья) Михайловна (урожденная Прозорова), родом из деревни Дудинской той же губернии. Уже в детском возрасте Федор обладал красивым голосом (дискант) и часто подпевал матери, «подлаживая голоса». С девяти лет пел в церковных хорах, пытался научиться играть на скрипке, много читал, но вынужден работать учеником сапожника, токаря, столяра, переплетчика, переписчика. В двенадцать лет участвовал в спектаклях гастролировавшей в Казани труппы в качестве статиста. Неуемная тяга к театру приводила его в различные актерские труппы, с которыми он кочевал по городам Поволжья, Кавказа, Средней Азии, работая то грузчиком, то крючником на пристани, часто голодая и ночуя на скамейках.

В Уфе 18 декабря 1890 года он впервые спел сольную партию. Из воспоминаний самого Шаляпина:

«…По-видимому, и в скромном амплуа хориста я успел выказать мою природную музыкальность и недурные голосовые средства. Когда однажды один из баритонов труппы внезапно, накануне спектакля, почему-то отказался от роли Стольника в опере Монюшко „Галька“, а заменить его в труппе было некем, то антрепренер Семенов-Самарский обратился ко мне — не соглашусь ли я спеть эту партию. Несмотря на мою крайнюю застенчивость, я согласился. Это было слишком соблазнительно: первая в жизни серьезная роль. Я быстро разучил партию и выступил.

Несмотря на печальный инцидент в этом спектакле (я сел на сцене мимо стула), Семенов-Самарский все же был растроган и моим пением, и добросовестным желанием изобразить нечто похожее на польского магната. Он прибавил мне к жалованью пять рублей и стал также поручать мне другие роли. Я до сих пор суеверно думаю: хороший признак новичку в первом спектакле на сцене при публике сесть мимо стула. Всю последующую карьеру я, однако, зорко следил за креслом и опасался не только сесть мимо, но и садиться в кресло другого…

В этот первый мой сезон я спел еще Фернандо в „Трубадуре“ и Неизвестного в „Аскольдовой могиле“. Успех окончательно укрепил мое решение посвятить себя театру».

Затем молодой певец перебрался в Тифлис, где брал бесплатные уроки пения у известного певца Д. Усатова, выступал в любительских и ученических концертах. В 1894 году пел в спектаклях, проходивших в петербургском загородном саду «Аркадия», затем в Панаевском театре. Пятого апреля 1895 года дебютировал в партии Мефистофеля в опере «Фауст» Ш. Гуно в Мариинском театре.

В 1896 году Шаляпин был приглашен С. Мамонтовым в Московскую частную оперу, где занял ведущее положение и во всей полноте раскрыл свой талант, создав за годы работы в этом театре целую галерею незабываемых образов в русских операх: Иван Грозный в «Псковитянке» Н. Римского-Корсакова (1896); Досифей в «Хованщине» М. Мусоргского (1897); Борис Годунов в одноименной опере М. Мусоргского (1898) и др. «Одним великим художником стало больше», — писал о двадцатипятилетнем Шаляпине В. Стасов.

Общение в мамонтовском театре с лучшими художниками России (В. Поленовым, В. и А. Васнецовыми, И. Левитаном, В. Серовым, М. Врубелем, К. Коровиным и другими) давало певцу мощные стимулы для творчества: их декорации и костюмы помогали в создании убедительного сценического образа. Ряд оперных партий в театре певец подготовил с тогда еще начинающим дирижером и композитором Сергеем Рахманиновым. Творческая дружба объединяла двух великих художников до конца жизни. Рахманинов посвятил певцу несколько романсов, в том числе «Судьба» (стихи А. Апухтина), «Ты знал его» (стихи Ф. Тютчева).

Глубоко национальное искусство певца восхищало его современников. «В русском искусстве Шаляпин — эпоха, как Пушкин», — писал М. Горький. В опоре на лучшие традиции национальной вокальной школы Шаляпин открыл новую эру в отечественном музыкальном театре. Он сумел удивительно органично соединить два важнейших начала оперного искусства — драматическое и музыкальное, — подчинить свой трагедийный дар, уникальную сценическую пластику и глубокую музыкальность единому художественному замыслу.

С 24 сентября 1899 года Шаляпин — ведущий солист Большого и одновременно Мариинского театров, с триумфальным успехом гастролирует за рубежом. В 1901 году в миланском «Ла Скала» он с огромным успехом поет партию Мефистофеля в одноименной опере А. Бойто с Э. Карузо, дирижировал А. Тосканини. Мировую славу русского певца утвердили гастроли в Риме (1904), Монте-Карло (1905), Оранже (Франция, 1905), Берлине (1907), Нью-Йорке (1908), Париже (1908), Лондоне (1913/14).

Божественная красота голоса Шаляпина покоряла слушателей всех стран. Его высокий бас, поставленный от природы, с бархатистым, мягким тембром, звучал полнокровно, мощно и обладал богатейшей палитрой вокальных интонаций. Эффект художественного перевоплощения изумлял слушателей, — тут не только внешний облик, но и глубокое внутреннее содержание, которое передавала вокальная речь певца. В создании емких и сценически выразительных образов певцу помогает его необычайная многогранность: он и скульптор, и художник, пишет стихи и прозу. Такая разносторонняя одаренность великого артиста напоминает мастеров эпохи Возрождения, — не случайно современники сравнивали его оперных героев с титанами Микеланджело.

Искусство Шаляпина перешагнуло национальные границы и повлияло на развитие мирового оперного театра. Многие западные дирижеры, артисты и певцы могли бы повторить слова итальянского дирижера и композитора Д. Гавадзени: «Новаторство Шаляпина в сфере драматической правды оперного искусства оказало сильное воздействие на итальянский театр… Драматическое искусство великого русского артиста оставило глубокий и непреходящий след не только в области исполнения русских опер итальянскими певцами, но и в целом, на всем стиле их вокально-сценической интерпретации, в том числе произведений Верди…»

«Шаляпина привлекали характеры сильных людей, охваченных идеей и страстью, переживающих глубокую душевную драму, а также яркие острокомедийные образы, — отмечает Д. Н. Лебедев. — С потрясающей правдивостью и силой раскрывает Шаляпин трагедию несчастного, обезумевшего от горя отца в „Русалке“ или мучительный душевный разлад и угрызения совести, испытываемые Борисом Годуновым.

В сочувствии к человеческим страданиям проявляется высокий гуманизм — неотъемлемое свойство прогрессивного русского искусства, зиждущегося на народности, на чистоте и глубине чувств. В этой народности, наполнявшей все существо и все творчество Шаляпина, коренится сила его таланта, тайна его убедительности, понятности каждому, даже неискушенному человеку».

Шаляпин категорически против наигранной, деланной эмоциональности: «Всякая музыка всегда так или иначе выражает чувства, а там, где есть чувства, механическая передача оставляет впечатление страшного однообразия. Холодно и протокольно звучит эффектная ария, если в ней не разработана интонация фразы, если звук не окрашен необходимыми оттенками переживаний. В этой интонации… которую я признавал обязательной для передачи русской музыки, нуждается и музыка западная, хотя в ней меньше, чем в русской, психологической вибрации».

Для Шаляпина характерна яркая, насыщенная концертная деятельность. Слушателей неизменно восхищало исполнение им романсов «Мельник», «Старый капрал», «Титулярный советник» Даргомыжского, «Семинарист», «Трепак» Мусоргского, «Сомнение» Глинки, «Пророк» Римского-Корсакова, «Соловей» Чайковского, «Двойник» Шуберта, «Я не сержусь», «Во сне я горько плакал» Шумана.

Вот что писал об этой стороне творческой деятельности певца замечательный русский музыковед академик Б. Асафьев:

«Шаляпин пел истинно камерную музыку, бывало, так сосредоточенно, так вглубь, что казалось, он с театром ничего общего не имеет и никогда не прибегает к требуемому сценой акценту на аксессуарах и видимости выражения. Совершенное спокойствие и сдержанность овладевали им. Например, помню „Во сне я горько плакал“ Шумана — одно звучание, голос в тишине, эмоция скромная, затаенная, — а исполнителя словно нет, и нет этого крупного, жизнерадостного, щедрого на юмор, на ласку, ясного человека. Звучит одиноко голос — и в голосе все: вся глубь и полнота человеческого сердца… Лицо неподвижное, глаза выразительные донельзя, но по-особенному, не так, как, скажем, у Мефистофеля в знаменитой сцене со студентами или в саркастической серенаде: там они горели злобно, с издевкой, а тут глаза человека, ощутившего стихию скорби, но понявшего, что только в суровой дисциплине ума и сердца — в ритме всех своих проявлений — человек обретает власть и над страстями и над страданиями».

Пресса любила подсчитывать гонорары артиста, поддерживая миф о баснословном богатстве, о жадности Шаляпина. Что с того, что этот миф опровергают афиши и программы множества благотворительных концертов, известные выступления певца в Киеве, Харькове и Петрограде перед огромной рабочей аудиторией? Досужая молва, газетные слухи и сплетни не раз вынуждали артиста браться за перо, опровергать сенсации и домыслы, уточнять факты собственной биографии. Бесполезно!

В годы Первой мировой войны гастрольные поездки Шаляпина прекратились. Певец открыл на свои средства два лазарета для раненых солдат, но не рекламировал свои «благодеяния». Юрист М. Ф. Волькенштейн, который много лет вел финансовые дела певца, вспоминал: «Если б только знали, сколько через мои руки прошло денег Шаляпина для помощи тем, кто в этом нуждался!»

После Октябрьской революции 1917 года Федор Иванович занимался творческим переустройством бывших императорских театров, был выборным членом дирекций Большого и Мариинского театров, руководил в 1918 году художественной частью последнего. В том же году был первым из деятелей искусств, удостоенных звания народного артиста Республики. Певец стремился уйти от политики, в книге своих воспоминаний он писал: «Если я в жизни был чем-нибудь, так только актером и певцом, моему призванию я был предан безраздельно. Но менее всего я был политиком».

Внешне могло показаться, что жизнь Шаляпина благополучна и творчески насыщенна. Его приглашают выступать на официальных концертах, он много выступает и для широкой публики, его награждают почетными званиями, просят возглавить работу разного рода художественных жюри, советов театров. Но тут же звучат резкие призывы «социализировать Шаляпина», «поставить его талант на службу народу», нередко высказываются сомнения в «классовой преданности» певца. Кто-то требует обязательного привлечения его семьи к выполнению трудовой повинности, кто-то выступает с прямыми угрозами бывшему артисту императорских театров… «Я все яснее видел, что никому не нужно то, что я могу делать, что никакого смысла в моей работе нет», — признавался артист.

Конечно, Шаляпин мог защитить себя от произвола ретивых функционеров, обратившись с личной просьбой к Луначарскому, Петерсу, Дзержинскому, Зиновьеву. Но находиться в постоянной зависимости от распоряжений даже столь высоких руководящих лиц административно-партийной иерархии артисту унизительно. К тому же и они часто не гарантировали полной социальной защищенности и уж никак не вселяли уверенности в завтрашнем дне.

Весной 1922 года Шаляпин не вернулся из зарубежных гастролей, хотя продолжал некоторое время считать свое невозвращение временным. Значительную роль в случившемся сыграло домашнее окружение. Забота о детях, страх оставить их без средств к существованию заставляли Федора Ивановича соглашаться на бесконечные гастроли. Старшая дочь Ирина осталась жить в Москве с мужем и матерью, Иолой Игнатьевной Торнаги-Шаляпиной. Другие дети от первого брака — Лидия, Борис, Федор, Татьяна — и дети от второго брака — Марина, Марфа, Дассия и дети Марии Валентиновны (второй жены), Эдуард и Стелла, жили вместе с ними в Париже.

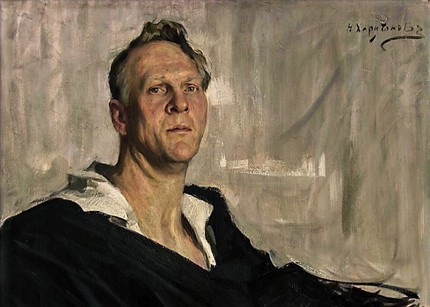

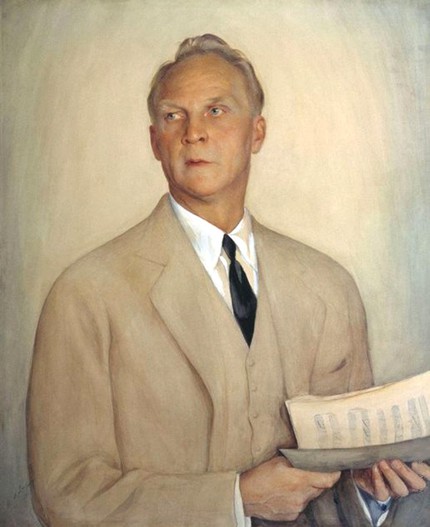

Шаляпин особенно гордился сыном Борисом, который, по словам Н. Бенуа, добился «большого успеха как пейзажист и портретист». Федор Иванович охотно позировал сыну; сделанные Борисом портреты и зарисовки отца «являются бесценнейшими памятниками великому артисту…».

На чужбине певец пользовался неизменным успехом, гастролируя почти во всех странах мира — в Англии, Америке, Канаде, Китае, Японии, на Гавайских островах. С 1930 года Шаляпин выступал в труппе «Русская опера», спектакли которой славились высоким уровнем постановочной культуры. Особый успех в Париже имели оперы «Русалка», «Борис Годунов», «Князь Игорь». В 1935 году Шаляпина избрали членом Королевской академии музыки (вместе с А. Тосканини) и вручили диплом академика.

В репертуаре Шаляпина было около 70 партий. В операх русских композиторов он создал непревзойденные по силе и жизненной правде образы Мельника («Русалка»), Ивана Сусанина («Иван Сусанин»), Бориса Годунова и Варлаама («Борис Годунов»), Ивана Грозного («Псковитянка») и многие другие. Среди лучших партий в западноевропейской опере — Мефистофель («Фауст» и «Мефистофель»), Дон Базилио («Севильский цирюльник»), Лепорелло («Дон Жуан»), Дон Кихот («Дон Кихот»).

Столь же велик был Шаляпин в камерно-вокальном исполнительстве. Здесь он привнес элемент театральности и создал своеобразный «театр романса». Его репертуар включал до четырехсот песен, романсов и произведений камерно-вокальной музыки других жанров. В число шедевров исполнительского мастерства вошли «Блоха», «Забытый», «Трепак» Мусоргского, «Ночной смотр» Глинки, «Пророк» Римского-Корсакова, «Два гренадера» Р. Шумана, «Двойник» Ф. Шуберта, а также русские народные песни «Прощай, радость», «Не велят Маше за реченьку ходить», «Из-за острова на стрежень».

В 20-30-е годы им сделано около трехсот грамзаписей. «Люблю граммофонные записи… — признавался Федор Иванович. — Меня волнует и творчески возбуждает мысль, что микрофон символизирует собой не какую-то конкретную публику, а миллионы слушателей». Певец был очень требователен к записям, среди его любимых — запись «Элегии» Массне, русских народных песен, которые он включал в программы своих концертов на протяжении всей творческой жизни. По воспоминанию Асафьева, «широкое, могучее неизбывное дыхание великого певца насыщало напев, и, слышалось, нет предела полям и степям нашей Родины».

24 августа 1927 года Совет народных комиссаров принимает постановление о лишении Шаляпина звания народного артиста. В возможность снятия с Шаляпина звания народного артиста, о чем поползли слухи уже весной 1927 года, Горький не верил: «Звание же народного артиста, данное тебе Совнаркомом, только Совнаркомом и может быть аннулировано, чего он не делал, да, разумеется, и не сделает». Однако на деле все произошло иначе, совсем не так, как предполагал Горький…

Комментируя постановление Совнаркома, А. В. Луначарский решительно отметал политическую подоплеку, утверждал, что «единственным мотивом лишения Шаляпина звания явилось упорное нежелание его приехать хотя бы ненадолго на родину и художественно обслужить тот самый народ, чьим артистом он был провозглашен…»

Однако в СССР не оставляли попыток вернуть Шаляпина. Осенью 1928 года Горький пишет Федору Ивановичу из Сорренто: «Говорят — ты будешь петь в Риме? Приеду слушать. Очень хотят послушать тебя в Москве. Мне это говорили Сталин, Ворошилов и др. Даже „скалу“ в Крыму и еще какие-то сокровища возвратили бы тебе».

Встреча в Риме состоялась в апреле 1929 года. Шаляпин с огромным успехом пел «Бориса Годунова». После спектакля собрались в таверне «Библиотека».

«Все были в очень хорошем настроении. Алексей Максимович и Максим много интересного рассказывали о Советском Союзе, отвечали на массу вопросов, в заключение Алексей Максимович сказал Федору Ивановичу: «Поезжай на родину, посмотри на строительство новой жизни, на новых людей, интерес их к тебе огромен, увидев, ты захочешь остаться там, я уверен». Невестка писателя Н. А. Пешкова продолжает: «Мария Валентиновна, молча слушавшая, вдруг решительно заявила, обращаясь к Федору Ивановичу: „В Советский Союз ты поедешь только через мой труп“. Настроение у всех упало, быстро засобирались домой». Больше Шаляпин с Горьким не встречались.

Вдали от родины для Шаляпина были особенно дороги встречи с русскими — Коровиным, Рахманиновым, Анной Павловой. Шаляпин был знаком с Тоти Даль Монте, Морисом Равелем, Чарли Чаплиным, Гербертом Уэллсом. В 1932 году Федор Иванович снялся в фильме «Дон Кихот» по предложению немецкого режиссера Георга Пабста. Фильм пользовался популярностью у публики. Уже на склоне лет Шаляпин тосковал по России, постепенно потерял жизнерадостность и оптимизм, не пел новых оперных партий, стал часто болеть. В мае 1937 года врачи поставили ему диагноз — лейкемия. 12 апреля 1938 года в Париже великого певца не стало.

До конца своей жизни Шаляпин оставался русским гражданином — он не принял иностранного подданства, мечтал быть похороненным на родине. Его желание исполнилось, прах певца был перевезен в Москву и 29 октября 1984 года захоронен на Новодевичьем кладбище.

Д. К. Самин