Симфония № 2 до минор, Op. 9 — сочинение Тихона Николаевича Хренникова в 4 частях (1941—1944).

Премьера в 1-й редакции: 10 января 1943 года, под управлением Н. Голованова. Премьера в окончательной редакции: 9 июня 1944 года, Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио под управлением Николая Голованова.

Тройной состав оркестра, расширенный набор ударных с введением ксилофона, челесты, арфы и фортепиано.

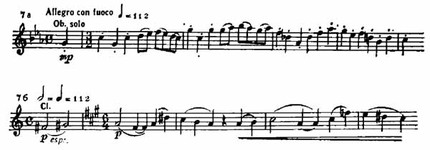

1) Allegro con fuoco

2) Adagio

3) Allegro molto

4) Allegro marciale

Во многих произведениях советского искусства запечатлелись события Великой Отечественной войны. Замечательные памятники этой суровой и героической эпохе создали писатели, художники, скульпторы, композиторы. Лучшие из этих произведений — не просто свидетельства трудного времени, но полные животворной силы творения человеческого духа, которые «остались людям» на долгие, долгие годы. Среди таких творений — Вторая симфония Тихона Хренникова, одна из лучших страниц советской музыки. Симфония под этим номером была близка к завершению еще в канун войны. Делясь своими творческими планами, композитор писал в 1941 году: «В ближайшее время закончу Вторую симфонию. Она состоит из четырех частей. Над ней я работал много и долго».

Однако на премьере этой симфонии слушателям так и не довелось побывать — фашистское нашествие нарушило мирную жизнь Советской страны. История раскрыла совсем другую страницу в летописи социалистического государства: народ грудью встал на защиту завоеваний Октября. Тихон Хренников — художник, удивительно тонко чувствующий биение пульса современности. Отклик на события окружающей жизни для него не обязанность, но насущная потребность, необходимость. И поэтому замысел и план новой симфонии претерпели значительные изменения.

В первой части, созданной еще до войны, по словам композитора, запечатлелся внутренний мир молодого человека, характер которого формировался в условиях новой, советской действительности. Однако содержание остальных частей, безусловно, связано с военными событиями. С огромной силой запечатлены в музыке Хренникова тяжелые испытания, выпавшие на долю советского народа в период Великой Отечественной войны. Симфония проникнута напряженным драматизмом, в ней есть и трагические страницы. Но и здесь присутствует типично хренниковское начало — неиссякаемый оптимизм, вера в победу светлых сил, бодрость духа. И все это отвечало настроениям советских людей, которые и в самые критические моменты войны смело смотрели в будущее.

С новым сочинением Хренникова любители музыки впервые встретились 10 января 1943 года в концерте под управлением Н. Голованова. Однако композитор продолжал работать над симфонией и окончательную ее редакцию создал к лету 1944 года. Один из лучших интерпретаторов Второй симфонии дирижер К. Иванов писал позднее, что она «и сегодня звучит с прежней силой, потому что в ней — не только война, ставшая теперь суровым воспоминанием. Ее музыка полна энергии, чувства, непоколебимой уверенности в победе. Я немало дирижировал этим произведением и каждый раз поражался эмоциональной силе его музыки». Эти слова могут повторить и другие дирижеры, под управлением которых звучала и звучит симфония Тихона Хренникова — вдохновенное творение передового советского художника.

Литература: Ю. Корев. Т. Н. Хренников и его 2-я симфония. M., 1955.

Л. Григорьев, Я. Платек, 1973 г.

Хренников продолжал работать в годы Великой отечественной войны над партитурой Второй симфонии, законченной в 1944 году и ставшей самым значительным его достижением того времени. Интересно отметить, что Вторая симфония Хренникова появилась почти одновременно со Вторыми симфониями его консерваторских товарищей — А. Хачатуряна (1943) и В. Мурадели (1944). Каждый из них нашел своеобразное творческое решение в рамках некоторой общности симфонических концепций. Эта близость обусловлена обращением к одной и той же главной теме действительности, к образам борьбы, мужества и героизма, скорби и печали по погибшим.

Сам композитор рассказал историю создания своей Второй симфонии: «Еще до Великой Отечественной войны я задумал создать Вторую симфонию, посвященную молодежи. По замыслу это должно было быть произведение, проникнутое лирикой, радостью прекрасной мирной жизни. Такой и оказалась первая часть. Но три последующие писались в годы войны, и жизнь диктовала новое направление, рождала новые образы и картины: рассказ о печальном, тяжелом для Родины времени и жертвах фашизма — вот содержание второй части, повествование о жестокой схватке с врагом — третьей, предчувствие, несмотря на драматизм, победы, уверенность в ней — четвертой».

Не раз отмечалось некоторое родство образов первой части симфонии, написанной в 1940 году, когда в воздухе уже реяли предвестники военной грозы, с оперой «В бурю», в которой рассказано о борьбе народа против жестокого и коварного врага. Так же как и во многих сценах оперы, в музыке симфонии возникали контрастные сопоставления драматизма и лирики. Война наложила отпечаток на восприятие ранее написанных страниц, звучавших теперь по-иному в сопоставлении с написанными позднее частями.

Несмотря на большой промежуток времени между созданием первой и последующих частей, симфония несомненно обладает внутренним единством: эпико-героический характер первой части нашел продолжение во второй, третьей и четвертой. В симфонии снова очень ярко проявились те черты музыки Хренникова, которые позволили Асафьеву характеризовать его как «композитора своего пути», раскрывающегося в «образах нашей героической эпохи и в живых характерах нашего времени». Вторая симфония, масштабная и многоплановая, раскрыла новые возможности дарования композитора, накопившего ко времени работы над нею большой запас жизненных впечатлений.

Значительность идейно-образного содержания симфонии связана с глубиной восприятия реальной действительности, окружавшей композитора. Расширились горизонты, возросло мастерство, еще отчетливее проступили индивидуальные черты стиля художника, нашедшего свое место в общем русле развития советской музыки.

При всей свежести музыкально-образной палитры, в новой партитуре заметны связи с Первой симфонией. В обоих произведениях центром явились медленные части, хотя, конечно, характер музыки в каждой из них иной. Лирическое начало преображается в патетически-скорбные образы, в звучание вступают гневные голоса, призывающие к борьбе. Во всем проявляется сила симфонического обобщения событий, ставших реальностью жизни. Она-то и определила весь строй симфонического повествования с его драматической страстностью и взволнованностью. Повышенная острота восприятия окружающего характерна для искусства той эпохи, приобретавшего все большее общественное воздействие. В этом отношении Хренников выступил в русле тенденций своего времени.

Первая часть симфонии монументальна. Впечатляют контрасты эпоса и лирики, в чем несомненно ощущается близость традициям русской классики. Сходство это касается некоторых особенностей формы и приемов развития, характера музыкального языка, в котором ясно чувствуются национальные корни, сказывающиеся в тяготении к русской диатонике. В этом отношении Вторая симфония заметно отличается от Первой, где широко использованы ресурсы хроматизма.

Особенности авторского мышления отчетливо выступают уже в первой части симфонии. Как и в первой симфонической партитуре, композитор пространно излагает каждую тему, разрабатывая тематические элементы уже в экспозиции. Основные темы экспонированы в развернутой трехчастной форме, они даются большими пластами, заставляя вспомнить о симфонической драматургии Бородина. В то же время материал экспозиции очень динамичен. Общий характер музыки определяется строгими диатоническими интонациями, типичными для русских эпических напевов. Это ощутимо и в энергичной первой теме, и в лирической второй, появляющейся у кларнета на фоне прозрачных, колышущихся звучаний фортепиано, арф и скрипок. Ее распевная природа ярче раскрывается далее, когда тема звучит у скрипок, сопровождаемая подголоском валторн,— прием, идущий от Чайковского и неоднократно воскресавший в различных формах в нашей симфонической музыке 1930-х годов.

В разработке композитор широко использует полифоническую технику. Так, уже в начале появляется сочетание главной темы (струнные) с ее расширением (медные). Прием использован драматургически оправданно, без тени академического догматизма. Композитор широко пользуется сочетаниями крупных мелодических пластов. Можно даже сказать, что это является основой разработки, в которой преобладают полнозвучные сочетания протяженных мелодических линий. Эпико-лирический характер музыки первой части порождает спокойный тонус развития, построенного не на конфликтах, а сопоставлениях. Важную роль играет сохранение единства фактурных особенностей и приемов разработки, непрерывность ритмического движения. Первая часть закладывает солидный и прочный фундамент симфонического здания.

Центральное место в драматургической композиции симфонии занимает вторая часть — Adagio. Певучая, эмоционально насыщенная мелодия царит на всем ее протяжении, разливаясь широкой волной в медлительном нарастании, ведущем к мощной кульминации. Можно увидеть в этом близость к традиции Чайковского, учитывая, конечно, различие интонационного материала: его истоки у Хренникова по большей части уходят корнями в глубинные пласты городской песни. Тема Adagio звучит вначале у кларнета на фоне аккордового сопровождения скрипок.

Повторение ее флейтами и гобоями закрепляет мелодию в памяти, подчеркивая в ней черты романсового или песенного склада. Контраст вносится второй, взволнованной темой, создающей предпосылки драматизации повествования. Это отличает Adagio от более спокойной по характеру медленной части Первой симфонии. Там преобладает лирико-эпическое, здесь — лирико-драматическое настроение, что, несомненно, является откликом на окружающие события: в музыку проникают отголоски военных гроз.

Музыка Adagio изобилует мелодическими подголосками, наряду с которыми композитор пользуется и другими полифоническими средствами — каноническими имитациями, приемами расширения и сжатия темы. Во всех случаях полифония возникает в силу художественной необходимости. С этим связана и сложность общего построения, и драматизация тематизма, ведущая к кульминации. Вершиной развития Adagio является эпизод, где первая тема предстает в скорбно-патетическом облике. Она проходит в могучем унисоне струнных и деревянных, сочетаясь с несколько измененной второй темой (медные). Далее музыка возвращается в лирическую сферу, которая воспринимается теперь как воспоминание о прошлом, выдержанное в спокойно-повествовательном тоне, в прозрачных камерных звучаниях.

Третья часть — драматическое скерцо, полное отзвуков военных бурь и гроз; оно проносится в стремительном движении, приобретающем подчас зловеще-фантастический характер. Музыка такого рода встречается в большинстве симфоний военных лет, она ассоциируется с образами зла и фашистского варварства, от которых невозможно было отрешиться в широкомасштабном музыкальном повествовании о жизненной реальности того времени. Однако композитор вносит в общую концепцию индивидуальный оттенок: его скерцо призрачно и трепетно. Оно несколько рационалистично, что, вообще говоря, мало свойственно произведениям композитора, но обретает вполне конкретный смысл в партитуре симфонии.

Скерцо начинается суховатыми звучаниями фагота и кларнета, идет в быстром движении. Этот характер сохраняется в течение всего первого раздела, завершающегося бурным взлетом полного оркестра. Во втором эпизоде в музыке становится слышна нота глубокого чувства, но ее звучание постоянно нарушается вторжением тревожных интонаций главной темы. Этим определяется общий характер развертывания музыки, которая даже в лирических отступлениях остается озаренной отсветами пожара, встревоженной налетающими шквалами и грозами.

Введение этого эпизода, перекликающегося с Adagio, имеет важное смысловое значение: музыка снова обращается к человеку, к миру его высоких духовных помыслов, что приобретало в те годы не символический, а вполне реальный смысл, понятный каждому без особых пояснений. Несколько видоизмененная реприза поднимает напряженность музыки скерцо на новый уровень, нарастающее движение становится вихревым, как бы вырывается из-под власти композитора, бушует с неудержимым размахом.

Первые три части создают большое драматическое напряжение, которое, по логике вещей, должно разрешиться в финале, ведущем к торжеству жизнеутверждающего начала, что соответствовало настроениям тех дней и недель, когда Советская Армия неудержимо теснила врага. Однако решить проблему финала удалось не сразу — лишь после того, как композитор услышал первое исполнение симфонии по радио. У него возникла мысль о капитальной переработке ее заключения.

В результате появилась вторая, окончательная версия партитуры. О сделанных изменениях сам автор говорит в следующих словах: «В первой редакции заключительная часть цикла звучала, по существу, как второе скерцо. Теперь финал обрел импозантное оформление благодаря более медленному (по сравнению с первой частью) темпу».

Финал начинается могучим унисоном струнных и деревянных, фанфарами валторн и труб. В маршевой теме, особенно во второй ее половине, упорное повторение краткой интонации создает образ твердого шага, этот мотив оттеняют тревожные триоли. Вторая тема неожиданна из-за нарочитой хрупкости ритмических очертаний, прозрачной оркестровки. Широко развернутая заключительная партия основана на кратких фанфарных фразах. В разработке, отмеченной целеустремленностью, использован весь тематический материал. В процессе подготовки репризы музыка экспозиции приобретает новую силу, характер могучей устремленности.

Оканчивается симфония, по выражению одного из критиков, «заключительным маршем-броском». Эти страницы, написанные на материале первой темы, идущей к окончательному утверждению в энергичной маршевой поступи и полном звучании оркестра, перекликаются с первой частью. Они логично и импозантно завершают симфоническое повествование.

Симфония отмечена яркостью тембровой драматургии. Оркестровый аппарат Второй симфонии значительно увеличен по сравнению с Первой: тройной состав оркестра, расширенный набор ударных с введением ксилофона, челесты, арфы и фортепиано. Эти оркестровые ресурсы разнообразно использованы в мощных и полнозвучных эпизодах, однако наряду с этим композитор не забывает и о гамме камерных оттенков, которые также занимают свое место в партитуре.

Вторая симфония ознаменовала новый этап эволюции симфонического мышления композитора, расширение его диапазона, обретение им большой масштабности. Это делает ее вместе с оперой «В бурю» наиболее крупным и значительным достижением целого творческого периода. Музыка симфонии отмечена русским характером, выступающим в складе основных тем, приемах развития, в связях с традициями отечественного симфонизма. Словом, это важное и своеобразное явление современной советской музыки.

Первое исполнение симфонии в окончательной редакции состоялось 9 июня 1944 года. Играл Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио под управлением замечательного дирижера Николая Семеновича Голованова, высоко ценившего дарование композитора. Публика и критика тепло принимали произведение Хренникова, в многочисленных откликах отмечались современность темы и музыки симфонии, ее этапное значение в творчестве автора.

Сам композитор много дет спустя писал, что его симфония — «итог многолетних раздумий о жизни и месте человека в современном мире», указывал на органичность музыки, складывавшейся на основе длительных исканий, впечатлений окружающей действительности, глубоко проникших в сознание, пробуждавших творческую мысль. Это по-своему отразилось в музыке симфонии, современность которой — в ее созвучности настроениям и чувствованиям своего времени.

Вторая симфония Хренникова во многом типична для московской композиторской школы, с которой композитор был связан в качестве ученика Шебалина. Отсюда особенности понимания жанра, логика конструкции целого, образная конкретность и эмоциональная насыщенность музыки. В то же время она вводит в образную сферу симфонизма военных лет, занимая в нем собственное место. Облик этой партитуры индивидуален в повороте темы, образной и интонационной сущности, в самом композиторском почерке.

Можно сказать, что создание Второй симфонии и замысел оперы «Фрол Скобеев», возникший в 1943 году под влиянием бесед с Немировичем-Данченко, выводили композитора на новые творческие рубежи, свидетельствовали о расширении круга замыслов и исканий.

И. И. Мартынов, 1987 г.