Увеличение (лат. augmentatio; нем. Augmentation, Vergrößerung; франц. augmentation; итал. per aumentazione).

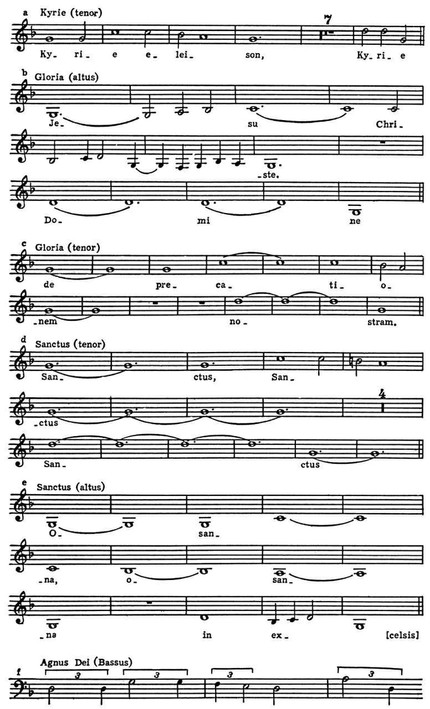

1) Способ преобразования мелодии, темы, мотива, фрагмента музыкального произведения, ритмического рисунка или фигуры, а также пауз путём воспроизведения звуками (паузами) бóльшей длительности. У. предполагает точную запись ритма, ставшую возможной благодаря мензуральной нотации; его возникновение относится к эпохе ars nova и связано с тенденцией к ритмич. самостоятельности полифонич. голосов и принципом изоритмии (см. Мотет). У. широко применяется в музыке строгого стиля, особенно франко-фламандскими контрапунктистами — Г. Дюфаи (считается автором первого канона в У.), Й. Окегемом (напр., в «Missa prolationum»), Я. Обрехтом, Жоскеном Депре. У. просто и убедительно для слуха обнаруживает временную зависимость между полифонич. голосами и масштабное соотношение между разделами формы; как всякое средство, выявляющее соподчинение, систему, логику организации звуков, У. имеет формообразующее значение и в этом смысле в полифонич. музыке стоит в одном ряду с имитацией, сложным контрапунктом, обращением и прочими способами преобразования полифонич. темы (в комбинации с к-рыми часто применяется). Старинные контрапунктисты практически не обходились без У. в формах на cantus firmus в мессах, мотетах: хорошо слышимые проведения хорала в У. в архитектонич. отношении скрепляли сочинение в целое, в образном — естественно связывались (в контексте всех выразит. средств) с воплощением идеи величия, объективности, всеобщности. У. мастера строгого письма соединяли с имитацией и каноном. Имитация (канон), в к-рой нек-рые риспосты даны в У., а также имитация (канон), в к-рой все голоса начинаются одновременно, причём один или нек-рые идут в У., называется имитацией (каноном) в У. В примере ниже эффект У. усилен благодаря сохранению контрапункта в нижнем и верхнем голосах (см. колонку 666).

Пример мензурального канона Жоскена Депре приведён в ст. Канон (колонка 692) (иначе называется пропорциональным: записан композитором на одной строке и рассчитывается по авторским указаниям). В формах на cantus firmus последний многократно воспроизводится в У. (целиком или частями, чаще неточно, иногда с более мелкими нотами, заполняющими мелодич. скачки; см. пример в колонке 667).

Увеличение — в противоположность уменьшению — укрупняет, выделяет один голос из общей полифонич. массы, возвышает его тематич. значимость. В связи с этим У. нашло применение в ричеркаре — форме, в к-рой постепенно определялась ведущая роль индивидуализированной полифонич. темы и к-рая непосредственно предшествовала важнейшей форме свободного стиля — фуге (см. пример в колонке 668).

И. С. Бах, подытоживая опыт европ. полифонии, часто применял У., напр. в мессе h-moll — в Credo (No 12) и Confiteor ((No 19), 5-гол. двойная фуга на хорал: 2-я тема (такт 17), соединение тем (такт 32), соединение тем с хоралом у басов (такт 73), соединение тем с хоралом в У. у теноров (такт 92)). Достигнув высочайшего совершенства в кантатах, пассионах, органных обработках хорала у Баха, формы на cantus firmus фактически исчезли из композиторской практики; позднее У. получило многообразное применение в неполифонич. музыке, продолжая быть принадлежностью фуги. Принятое обозначение темы фуги в У. — . У. изредка встречается в экспозиции (Contrapunctus VII из «Искусства фуги» Баха; фуга Es-dur No 19 Щедрина).

Дж. Анимучча. Christe eleyson из мессы Conditor aime syderum.

Чаще оно находит место в стретте (в тактах 62 и 77 фуги dis-moll из 1-го тома «Хорошо темперированного клавира» Баха; в тактах 62 и 66 фуги As-dur op. 87 Шостаковича), совмещающей и др. способы преобразования (в такте 14 фуги c-moll из 2-го тома «Хорошо темперированного клавира» тема в У., в обращении и нормальном движении; в тактах 90 и 96 фуги Des-dur

Cantus firmus в мессе Г. Дюфаи на L’homme arme. Приведены начала проведений, контрапунктирующие голоса опущены: а — основной вид; b — увеличение с дополнительными звуками; с, d, е — варианты увеличения; f — уменьшение. op. 87 Шостаковича тема в нормальном движении и одновременно тема в У., в такте 150 тема и её двух- и трёхкратное У.). У. усиливает осн. выразит. качество стретты — концентрацию тематизма, смысловую насыщенность, что особенно заметно в фугах с симф. развитием (стретта в разработочном разделе симф. поэмы «Прометей» Листа; виртуозная стретта из кантаты

А. Габриели. Ричеркар (стретта в увеличении).

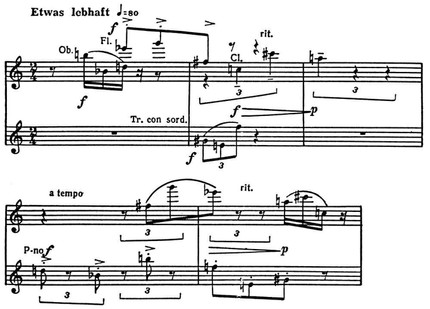

«По прочтении псалма» Танеева, No 3, цифра 6; такт 331 — тема в У. и такт 298 — тема в У. с темой в нормальном движении в коде 2-й фп. сонаты Мясковского; образец введения темы в У. в кульминации — вне стретты — фуга из 1-й сюиты П. И. Чайковского). Стретта — осн. форма канона в У., хотя он иногда встречается и вне стретты (начало скерцо 1-й симфонии Шостаковича; начало 1-й части квартета латв. комп. Р. Калсона; в качестве детали фактуры в тактах 29–30 из No 1 «Лунного Пьеро» Шёнберга), в т. ч. как законченная пьеса (вариация IV из «Канонических вариаций на рождественскую песню», BWV 769, No 6 в «Музыкальном приношении» и Canon I в. «Искусстве фуги» Баха — бесконечные каноны в У. и в обращении; No 21 из «Канонов» Лядова; прелюдия Ges-dur Станчинского; No 14 из «Полифонической тетради» Щедрина). В неполифонич. музыке У. нередко является средством мелодич. насыщения лирич. темы (такт 62 в 5-й части «Немецкого реквиема» Брамса; такты 8–10 из No 9 «Всенощного бдения» Рахманинова; в его же 2-м фп. концерте реприза побочной партии 1-й части; 4-й такт после цифры 9 в 1-й части симфонии «Художник Матис» Хиндемита; два такта до цифры 65 в концерте для скрипки с оркестром Берга). С. С. Прокофьев пользовался У. с долей весёлого лукавства (песня «Болтунья» — Allegro As-dur; «Петя и волк» — цифра 44). Противоположный эффект достигается в 3-й картине 3-го д. оперы «Воццек» Берга, где ритм польки (такт 122, «инвенция на один ритм») в У. выступает как экспрессионистский приём выражения бредового состояния героя (в частности, такты 145, 187, стретта в такте 180). У. реже используется как разработочное средство (такты 363, 371 в 1-й части 3-й симфонии Скрябина; 4-я часть 5-й симфонии Мясковского, цифры 87 и 89, а также 4-й такт перед цифрой 15 и 1-й такт после этой же цифры в 1-й части симфонии — «торможение» гармонич. развития с помощью У.; 1-я часть 5-й симфонии Шостаковича, цифры 17–19; проведение побочной партии в разработке 1-й части фп. сонаты No 7 Прокофьева), обычно в местных или общих кульминациях — торжественных (4-я часть 6-го квартета, цифры 193 и 195, 4-я часть фп. квинтета, цифра 220, Танеева), драматических (4-я часть 1-й симфонии Шостаковича, цифры 28 и 34) или остротрагических (1-я часть 6-й симфонии Мясковского, цифра 48; там же цифры 52–53 в 4-й части: лейтмотив, Зa ira, Dies irae, главная партия 1-й части). В рус. музыке проведение в У. служит средством воплощения эпич. мощи (гл. партия в репризе в двукратном, в коде в четырёхкратном У. в 1-й части 2-й симфонии Бородина; хор «Расходилась, разгулялась» из оперы «Борис Годунов» Мусоргского; окончание «Былины о птицах» из «8 русских песен» для оркестра Лядова; No 7 из кантаты «Александр Невский», хор ополченцев, цифры 276 и 282, из 8-й картины оперы «Война и мир» Прокофьева; начало и цифра 89 2-й части 11-й симфонии Шостаковича).

Необычные формы применения У. в новой музыке 20 в. определяются общей её тенденцией к сложности и расчёту. В додекафонной музыке У. может быть организующим моментом при изложении серийного материала.

А. Веберн. Концерт ор 24, 1-я часть. Возрастающая и убывающая прогрессия ритма.

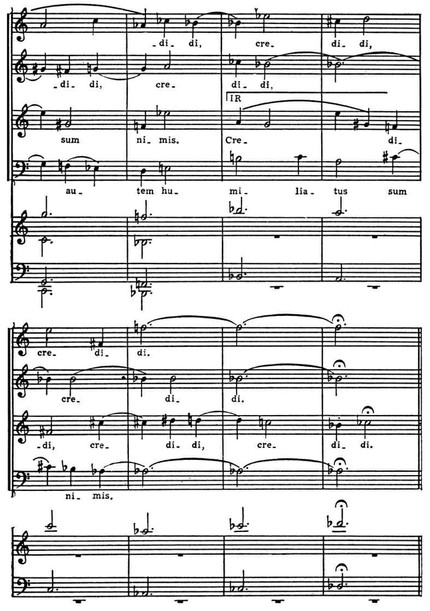

Гармонич. свобода делает осуществимыми сложнейшие комбинации с У., напр. эффективные проведения темы в У. в многоголосии. В двойном каноне Стравинского (ориентированном на стиль венецианцев Дж. и А. Габриели) 2-я пропоста — неточное У. первой (см. пример в колонках 670 и 671). У. и уменьшение — важнейшие элементы виртуозной ритмич. техники О. Мессиана. В кн. «Техника моего музыкального языка» он указывает их нетрадиц. формы применительно к строению ритмич. фигур и полиритмич. и полиметрич. соотношению полифонич. голосов (см. пример в колонке 671). Касаясь понятия У. в соотношении полифонич. голосов, Мессиан исследует ритмич. каноны (мелодич. рисунок не имитируется), в к-рых риспоста изменяется с помощью точки после ноты («Три маленькие литургии божественного присутствия», 1-я часть, риспоста в У. в полтора раза), и сочетания фигур (часто остинатных) с разными У. и уменьшениями (иногда частичными, неточными, в ракоходном движении; см. пример в колонке 672).

И. Ф. Стравинский. Canticum sacrum, часть 3-я, такты 219-236. Партии струнных, дублирующие хор, опущены. Р, I, R, IR - варианты серии.

О. Mессиан. Канон. Пример No 56 из 2-й части книги «Техника моего музыкального языка».

2) В мензуральной нотации augmentation называется увеличение длительности ноты на её половину, обозначаемое с помощью точки, поставленной после ноты. Так же называется способ записи, при котором ноты воспроизводятся в двух- или трёхкратном увеличении длительности: 2/1 (proportio dupla), 3/1 (proportio tripla).

О. Мессиан. Epouvante. Пример No 50 из 2-й части книги «Техника моего музыкального языка».

Литература: Дмитриев А., Полифония как фактор формообразования, Л., 1962; Тюлин Ю., Искусство контрапункта, М., 1964;З Холопов Ю., О трех зарубежных системах гармонии, в сб.: Музыка и современность, вып. 4, М., 1966; Xолопова В., Вопросы ритма в творчестве композиторов первой половины XX века, М., 1971; Теоретические наблюдения над историей музыки, сб. ст., м., 1978; Проблемы музыкального ритма, сб. ст., М., 1978; Riemann H., Handbuch der Musikgeschichte, Bd 2, Lpz., 1907; Feininger L.,Die Fruhgeschichte des Kanons bis Josquin des Prez (um 1500), Emsdetten in Westf., 1937; Messiaen O., Technique de mon langage musical, v. 1–2, P., 1953. См. также лит. при ст. Мензуральная нотация.

В. П. Фраёнов

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.