Деятельность Орфа, открывающего новые миры в культуре прошлого, можно сравнить с работой поэта переводчика, который спасает ценности культуры от забвения, лжетолкования, непонимания, пробуждает их от летаргического сна.

О. Леонтьева

На фоне музыкальной жизни XX в. искусство К. Орфа поражает своей самобытностью. Каждое новое сочинение композитора становилось предметом споров и дискуссий. Критики, как правило, обвиняли его в откровенном разрыве с той традицией немецкой музыки, которая исходит от Р. Вагнера к школе А. Шёнберга. Однако искреннее и всеобщее признание музыки Орфа оказалось лучшим аргументом в диалоге композитор — критика. Книги о композиторе скупы биографическими данными. Сам Орф считал, что обстоятельства и подробности его личной жизни не могут представлять никакого интереса для исследователей, а человеческие качества автора музыки вообще нисколько не помогают понять его произведения.

Орф родился в офицерской баварской семье, в которой музыка постоянно сопровождала жизнь дома. Уроженец Мюнхена, Орф там же учился в Академии музыкального искусства. Несколько лет затем были отданы дирижерской деятельности — сначала в мюнхенском театре Kammerspiele, а впоследствии в драматических театрах Мангейма и Дармштадта. В этот период возникают ранние произведения композитора, однако они уже пронизаны духом творческого экспериментаторства, стремлением объединить несколько различных искусств под эгидой музыки. Орф обретает свой почерк не сразу. Подобно многим молодым композиторам, он проходит через годы исканий и увлечений: модным тогда литературным символизмом, произведениями К. Монтеверди, Г. Шютца, И. С. Баха, удивительным миром лютневой музыки XVI в.

Композитор проявляет неистощимую любознательность буквально ко всем сторонам современной ему художественной жизни. В кругу его интересов оказываются драматические театры и балетные студни, разноликий музыкальный быт, старинный баварский фольклор и национальный инструментарий народов Азии и Африки.

Подлинный успех и признание принесла Орфу премьера сценической кантаты «Кармина Бурана» (1937), ставшей впоследствии первой частью триптиха «Триумфы». В основу этого сочинения для хора, солистов, танцоров и оркестра были положены стихи к песни из сборника бытовой немецкой лирики XIII в. Начиная с этой кантаты Орф настойчиво разрабатывает новый синтетический тип музыкально-сценического действа, сочетающего в себе элементы оратории, оперы и балета, драматического театра и средневековой мистерии, уличных карнавальных представлений и итальянской комедии масок. Именно так решены и следующие части триптиха «Катулли кармина» (1942) и «Триумф Афродиты» (1950-51).

Жанр сценической кантаты стал этапом на пути композитора к созданию новаторских по своей театральной форме и музыкальному языку опер «Луна» (по сказкам братьев Гримм, 1937-38) и «Умница» (1941-42, сатира на диктаторский режим «третьего рейха»). Во время второй мировой войны Орф, подобно большинству немецких художников, отошел от участия в общественной и культурной жизни страны. Своеобразной реакцией на трагические события войны стала опера «Бернауэрин» (1943-45). К вершинам музыкально-драматического творчества композитора также принадлежат: «Антигона» (1947-49), «Царь Эдип» (1957-59), «Прометей» (1963-65), образующие своеобразную античную трилогию, и «Мистерия конца времени» (1972). Последним сочинением Орфа явились «Пьесы» для чтеца, говорящего хора и ударных на стихи Б. Брехта (1975).

Особый образный мир музыки Орфа, его обращение к античным, сказочным сюжетам, архаике — все это было не только проявлением художественно-эстетических тенденций времени. Движение «назад к предкам» свидетельствует прежде всего о высоко-гуманистических идеалах композитора. Своей целью Орф считал создание универсального театра, понятного всем во всех странах. «Поэтому», — подчеркивал композитор, — «и темы я выбирал вечные, понятные во всех частях света... Я хочу проникнуть глубже, заново обнаружить те вечные истины искусства, которые сейчас забыты».

Музыкально-сценические сочинения композитора образуют в своем единстве «Театр Орфа» — самобытнейшее явление в музыкальной культуре XX в. «Это тотальный театр», — писал Э. Дофлейн. — «В нем особым образом выражается единство истории европейского театра — от греков, от Теренция, от драмы барокко вплоть до оперы новейшего времени».

К решению каждого произведения Орф подходил совершенно своеобразно, не стесняя себя ни жанровыми, ни стилистическими традициями. Поразительная творческая свобода Орфа обусловлена прежде всего масштабами его таланта и высочайшим уровнем композиторской техники. В музыке своих сочинений композитор добивается предельной выразительности, казалось бы, самыми простыми средствами. И только пристальное изучение его партитур обнаруживает, как необычна, сложна, изысканна и вместе с тем совершенна технология этой простоты.

Орф внес неоценимый вклад в область детского музыкального воспитания. Уже в молодые годы, в период основания им в Мюнхене школы гимнастики, музыки и танца Орф был одержим идеей создания педагогической системы. В основе ее творческого метода — импровизация, свободное музицирование детей в сочетании с элементами пластики, хореографии, театра. «Кем бы ни стал в дальнейшем ребенок», — говорил Орф, — «задача педагогов воспитывать в нем творческое начало, творческое мышление... Привитые желание и умение творить скажутся в любой сфере будущей деятельности ребенка». Созданный Орфом в 1962 г. Институт музыкального воспитания в Зальцбурге стал крупнейшим интернациональным центром подготовки музыкальных воспитателей для дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.

Выдающиеся заслуги Орфа в области музыкального искусства снискали всемирное признание. Он был избран членом Баварской академии искусств (1950), академии Санта-Чечилия в Риме (1957) и других авторитетных музыкальных организаций мира. В последние годы жизни (1975-81) композитор был занят работой по подготовке восьмитомного издания материалов его собственного архива.

И. Ветлицына

Источник: Творческие портреты композиторов, 1990 г.

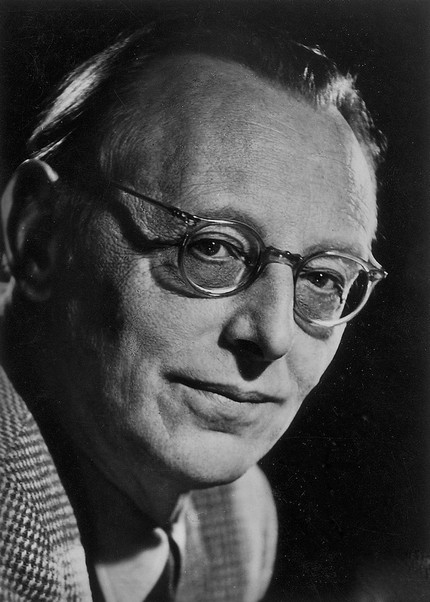

Орф, Карл (нем. Carl Orff; 10 VII 1895, Мюнхен — 29 III 1982, там же) — немецкий композитор, педагог, драматург и актёр (ФРГ).

Родился в баварской офицерской семье, где культивировалось музицирование. С 5 лет учился игре на фортепиано, органе и виолончели, увлекался кукольным театром. Творческое дарование Орфа проявилось одновременно и в музыке и в литературе. В 1913–14 учился в Академии музыкального искусства в Мюнхене (композиции у А. Беер-Вальбрунна, дирижированию у Г. Цильхера). Профессиональную музыкальную деятельность начал в качестве капельмейстера мюнхенского драматического театра «Каммершпиле» (1915), в 1918–19 работал в театрах Мангейма и Дармштадта. В 1921–22 возобновил занятия композицией под руководством Г. Каминского.

В 1924 основал в Мюнхене (вместе с хореографом Доротеей Гюнтер) школу гимнастики, музыки и танца, в которой работал до разрушения её здания в годы 2-й мировой войны. В 30-е гг. изучал и обрабатывал вместе с музыкальным этнографом К. Хубером народные песни и танцы горных областей Баварии. В 1950–60 вёл класс композиции в Высшей музыкальной школе Мюнхена. Среди учеников Орфа — В. Эгк, К. Маркс (ФРГ), Г. Зутермейстер (Швейцария), П. Курцбах (ГДР). С 1962 Орф — один из руководителей основанного им Института музыкального воспитания в Зальцбурге (отделение Высшей школы музыки и сценического искусства «Моцартеум»). Выступал с исполнением своих произведений («Театр одного актёра»). Член Баварской академии искусств (1950), академии «Санта-Чечилия» (Рим, 1957) и др. Национальная премия ГДР (1949).

Ранние произведения Орфа — песни, кантаты, оперы создавались под влиянием творчества К. Дебюсси, X. Пфицнера, Р. Штрауса. Пробовал силы в традиционных жанрах (неоконченные оперы по пьесам М. Метерлинка и А. Стриндберга). Знакомство с работами известных режиссёров О. Фалькенберга и Л. Йеснера стало для Орфа стимулом к экспериментированию в области новых сценических форм. Большое значение для формирования оригинального музыкального стиля Орфа, а также создания им жанра сценической кантаты имело углублённое изучение старинной музыки, особенно сочинений К. Монтеверди, Г. Шюца, И. С. Баха (в 1931–1932 Орф был дирижёром Баховского общества). Значительное влияние на стиль Орфа оказало его знакомство с музыкальным фольклором и национальным инструментарием народов Азии и Африки.

Орф — автор свыше 15 произведений для музыкального театра. Первый крупный успех принесла композитору премьера сценической кантаты «Кармина Бурана» (поставлена в 1937). С этого времени Орф настойчиво разрабатывал новый тип музыкального спектакля, в котором использовал приёмы и средства современного драматического театра, формы мистерии, театра марионеток, уличных карнавальных представлений, итальянской комедии масок.

Сценические кантаты «Кармина Бурана» и «Катулли кармина» (поставлена в 1943), пьесы «Луна» (поставлена в 1939) и «Умница» (поставлена в 1943) явились крупным вкладом Орфа в немецкую музыкальную культуру, будучи новаторскими по своей театральной форме и музыкальному языку, бескомпромиссными с точки зрения их идейного содержания («Умница» — сатира на диктаторский режим «третьего рейха»).

Усиление политических репрессий в Германии и начало 2-й мировой войны 1939–45 развеяли иллюзии немецкой интеллигенции в отношении национал-социалистского режима. Подобно большинству немецких художников, Орф отошёл от участия в общественной и культурной жизни страны. Арест и казнь его близкого друга профессора Мюнхенского университета К. Хубера, участника группы Сопротивления «Белая роза» (1943), явились глубоким потрясением для композитора. Созданная им как непосредственный отклик на трагические события пьеса «Бернауэрин» (соч. 1943–45), а также впоследствии «Антигона» (поставлена в 1949) — вершины его музыкально-драматического творчества.

Лучшие произведения Орфа стали достоянием международной музыкальной жизни только после 2-й мировой войны (немецкое искусство оказалось изолированным от всего мира гитлеровской «культурной политикой» и было дискредитировано ею). Произведения композитора заняли прочное место в репертуаре театров многих стран. Театральный триптих «Триумфы» («Кармина Бурана», «Катулли кармина», «Триумф Афродиты»), античная трилогия («Антигона», «Царь Эдип», «Прометей») и другие сочинения имели успех и вызвали оживлённую полемику.

Карл Орф — художник, остро ощущающий кризисную ситуацию современного западного искусства. Он подверг сомнению возможность дальнейшего развития музыкального искусства в традиционных жанрах (оперы, симфонии, инструментального концерта и др.). Исторический путь, приведший современную западную музыку к переусложнению техники и разрыву с аудиторией, Орф считает до конца пройденным, несмотря на живучесть некоторых модернистских школ и направлений.

Орф не применял атональную, сериальную, сонористическую технику композиции, а стремился возродить простейшие элементы музыки (монодия, простые гармонические структуры и т. п.). Как художник, полемически противопоставляющий себя одновременно общепринятому, а также модному, Орф впадал в крайности и преувеличения. Нередко простота его художественных средств на практике оказывалась новой сложностью. Наряду с простыми музыкальными структурами в его произведениях применяются средства, затрудняющие их восприятие и создающие значительные препятствия для исполнения (гигантские инструментальные составы с редкими экзотическими инструментами, введение древних и диалектных текстов, не допускающих перевода на современные языки, и т. п.).

Жизненность театральных сочинений Орфа во многом определяется мастерством специально подготовленных актёров и певцов. Разнообразие допустимых режиссёрских решений в спектаклях Орфа оборачивается чрезмерной зависимостью «театра Орфа» от дарования и индивидуального вкуса режиссёра, что существенно ограничивает возможности широкого исполнения произведений Орфа на сценах традиционных оперных театров.

Оригинальность музыкальной драматургии Орфа определяется прежде всего самим использованием музыки в спектакле. Ей в пьесах Орфа отводится иная роль, чем в традиционной опере. Соответственно общей художественной задаче музыка в произведениях Орфа то звучит мощно, ораториально, то сводится к одной повторяющейся ритмической формуле, то исчезает вовсе, уступая место слову и драматическому действию.

Характерными чертами музыкального стиля Орфа являются организация элементов музыки на основе ритмического остинато, диатоническая ладотональная основа, замена гармонического развития многообразными сопоставлениями; при этом простота ладогармонического фона приобретает как бы вторичную выразительность, сообщая даже незначительным переменам повышенную яркость и новую экспрессию.

Мастерство «режиссёрского манипулирования» простейшими выразительными средствами музыкального языка и составляет основу композиторского метода Орфа. Метод Орфа органически связан с его концепцией музыкального театра и неотделим от его словесно-поэтического творчества (Орф — автор текстов большинства своих произведений).

Большой вклад внёс Орф в область музыкального воспитания. Применение методов его вокально-инструментального письма для обработки песенно-танцевального, ритмо-речевого фольклорного материала, для коллективного детского музицирования и импровизаций доказало их высокую эффективность и целесообразность. При этом «элементарная музыка» (термин Орфа) выступает как инструмент педагогического воздействия, как средство стимулирования, выявления и организации первичных художественно-творческих потенций личности.

Педагогические эксперименты Орф начал под влиянием теории ритма Э. Жак-Далькроза и разработанного им метода «ритмической гимнастики», а также в связи с новыми тенденциями в искусстве танца (Р. фон Лабан, М. Вигман и др.).

С помощью инструментального мастера К. Мендлера и при участии знатока музыкальных инструментов К. Сакса Орф к началу 30-х гг. сконструировал специальный инструментарий (получивший впоследствии распространение под названием «инструменты Орфа»), явившийся основным методическим средством музыкально-педагогической системы Орфа.

Система музыкального воспитания Орфа, основанная на музицировании детей, раскрыта в его собрании учебных пьес (Orff-Schulwerk, тт. 1–5, совместно с Г. Кетман), включающем хоры, инструментальные пьесы для различных составов, театральные сценки и т. д.

Система Орфа не применялась в годы нацизма. В 50-е гг. Орф вернулся к своей практически ещё не осуществлённой идее всеобщего начального музыкального воспитания, что привело к созданию Института Орфа в Австрии (Зальцбург, 1962). Это учреждение является крупным интернациональным центром подготовки кадров музыкальных воспитателей для дошкольных учреждений и общеобразовательных школ, а также педагогов школ для глухонемых, умственно отсталых, нервнобольных и психически неполноценных и трудновоспитуемых детей.

Большая роль в детальной разработке системы Орфа принадлежит его ученице, композитору и педагогу Г. Кетман и руководителю Института социальной и лечебной педагогики, композитору и педагогу В. Келлеру. Ежегодные интернациональные летние курсы и семинары в Зальцбурге способствуют расширению влияния орфовской системы. Педагогическая концепция Орфа нашла много приверженцев и немалое число противников (особенно среди «авангардистов»).

Система музыкального воспитания Орфа получила распространение почти во всех европейских странах, в США, Латинской Америке, Канаде, Японии и некоторых странах Африки. Система Орфа применяется и в музыкальной педагогике Чехословакии, Польши. Педагоги и студенты Института Орфа сотрудничают с венгерскими педагогами, работающими по системе З. Кодая, с которой система Орфа имеет немало сходного. Отдельные эксперименты и пробы с применением инструментов Орфа проводятся в СССР.

О. Т. Леонтьева

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.