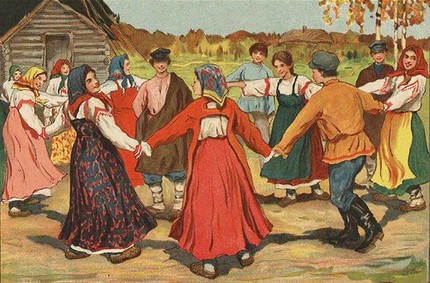

Хоровод (от греч. xoros — групповой танец с песней, хоровод, хор и общеславянского — водить) — синкретический вид народного творчества, объединяющий в разных соотношениях музыку (песенную или инструментальную), танец и игровое действие. Xороводы распространены у многих народов; в ряде языков их названия близки или совпадают: chorovod (чеш.), korowód (польск.), коровод (укр.), карагод (белорус), kortanc (венг.), хoрo (болг.), коло (серб.-хорватское), хурэ (молд.), oрo (македонское), хоруми (грузинское).

Xороводы восходят к эпохе общинно-родового строя. В народной традиции сохранились хороводы, связанные с языческими обрядами (груз. «Лилео» — поклонение солнцу; латыш. «Волк и коза» — колядная игра, символизирующая борьбу света и тьмы; рус. «Кострома» — театрализованный обряд поклонения духу льна), трудовым (общеславянск. X. «Просо», азерб. «Халай», молд. хоры пастухов, косарей, ремесленников, франц. «Танец уборки маслин» и «Бранль прачек») и семейным бытом (свадебные X. в Болгарии и Молдавии, рус. игровые X., высмеивающие устаревшие обычаи). В нек-рых X. отразились историч. события: македонский X. «Тешкото» (букв. — «То, что тяжко») — прощание с бежавшими от турецкого ига, рус. X. «Над Москвой заря занималася, на Руси война начиналася»; у нек-рых народов (басков, грузин, бурятов) сохранились воинственные X.

Наиболее типичны X. лирического, праздничного и шуточного характера. В X. проявляется важнейшая особенность фольклора — сочетание традиционности и обновления: X. не исчезают, а эволюционируют, приобретая в новых условиях обществ. жизни иные формы бытования. Разнообразие тематики, приёмов хореографии и игрового действия, множество нац. и локальных стилей препятствуют универсальной классификации X. Возможно, однако, сопоставление X. по парным признакам: обрядовые и необрядовые, игровые и плясовые, круговые и некруговые, исполняемые в сопровождении песен и инстр. музыки; X., движущиеся мерным шагом независимо от ритмич. рисунка, и плясовые X., идущие в точном соответствии с муз. метроритмикой.

Обрядовые X. во всех нац. культурах являются древнейшими; им свойственны игровой элемент, медленное круговое движение «по солнцу» под пение архаич. песен; инстр. сопровождение встречается редко (молд. и болг. свадебные X., груз. воинственный X. «Хоруми»). Необрядовые X. имеют обычно более развитую хореографию, сопровождаются либо песнями (X. северорусских и центр. областей, груз. «перхули», франц. «ронды», азерб. «Халай»), либо инстр. ансамблем (южнорусские «танки», франц. «бранль», молд. хоры и жоки), иногда песней и инстр. музыкой одновременно (карпатские коломыйки). В большинстве нар. муз. культур песенные и инстр. традиции X. сосуществуют, но преобладает та или иная (песенная в рус, укр., белорус, литов., латыш., груз. фольклоре, инструментальная — в азербайджанском, молдавском, болгарском, югославском). Исполнит. традиции старинных хороводных песен: унисонное пение (встречается часто, напр. общеславянский X. «Просо», латыш. «Волк и коза»), старинное многоголосие — гетерофония («Кострома», брянский вариант «Проса», македонские колядки), антифон (укр. вариант «Проса», азерб. «Халай», шопские песни в Болгарии), канонич. трёхголосие (литов. сутартине), комплексное трёхголосие (муж. хороводные песни Сванетии).

Латышский новогодний игровой хоровод «Волк и коза».

«Кострома»

Македонская колядка.

Значительно больше X. с развитой музыкой и хореографией, без следов архаики. Так, сложное полифонич. многоголосие отличает медленные рус. (развитая подголосочная полифония, напр. «Над Москвой заря занималася…») и груз. (карталино-кахетинское бурдонное многоголосие, напр. 5-гол. «Шавлего») хороводные песни.

«Над Москвой заря занималася...»

Сутартине «А кто зайца подымал?»

Грузинская (сванская) обрядовая хороводная песня.

Грузинская хороводная песня «Шавлего» (подстрочный перевод: Шавлег, ты подобрал все принадлежности одежды под цвет своей черной черкески).

Для подвижных хороводных песен, к-рых в рус. фольклоре особенно много, характерен смешанный аккордово-полифонич. склад:

Хороводная плясовая Пермской области «Что ты, пташка».

Жанровым признаком хороводных песен (любого вида) является припев, основанный на мелодии запева (в простейших песнях, напр. «Просо», «Я на камушке сижу»), чаще — на новом, контрастном запеве («По улице мостовой») или частично сходном («У ворот, ворот») материале. Формы движения X. разнообразны (круг, полукруг, шеренга, цепочка, спираль), но круговая форма преобладает, что отразилось в названиях: круги (сев.-рус), коло (югосл., букв. — колесо), do cola (польск.), коломыйка (зап.-укр.), la ronde (франц.), der Reigen (нем.) и др. Существует форма двойного круга (рус, литов., латыш. X.) и двух- или трёхъярусного (груз. и болг. X.). Метроритмич. богатство хороводных песен определяется сложным взаимодействием музыки, поэтич. текста и ритма движений. На муз. метроритмику оказывают влияние особенности языка. Напр., свободная акцентуация рус. языка и особенности нар. рус. стихосложения (долгие и короткие слоги, неравнослоговые строчки, ритмич. инверсия) определяют распространение переменной муз. метрики. Слоговая распевность также обогащает метроритмику: песни с одинаковым позтич. размером (напр., 5-сложным) могут иметь разную муз. метроритмику (ср. песни «Вдоль по Питерской», «У ворот сосна», «Уж я, матушка», «Над Москвой заря занималася…»). Существует также зависимость между мелодич. структурами и строением стиха: трёхакцентность (или трёхстопность), распространённая в нар. стихосложении, привела к обилию песен с 3-тактовой мелодич. структурой («Просо», «Во поле берёза», «Белилицы, румяницы вы мои»). Чередование разностопных стихов определило переменность мелодич. структур (рус. «Выходили красны девицы», белорус. «Ox, i сеяла Ульянiца лянок»).

Белорусская хороводная песня «Ох, i сеяла Ульянiца лянок».

Переменные и смешанные размеры типичны не только для хороводных песен, но и для инстр. сопровождения X. Наиболее сложная и логичная система метроритмов наблюдается в болг. хoрo. Значит. воздействие оказали X. на проф. музыку — как в общеэстетическом плане (типы ритмики, мелодики), так и в конкретном жанровом (в соч. Н. А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковского, И. Ф. Стравинского, П. Владигерова и др.).

Литература: Владыкина-Бачинская H. M., Русские хороводы и хороводные песни, М.-Л., 1951; её же, Музыкальный стиль русских хороводных песен, М., 1976; Асланишвили Ш., Народная танцевальная музыка, в сб.: Грузинская музыкальная культура, М., 1957; Кулаковский Л. В., Искусство села Дорожева, М., 1959, 1965; Гошовский В. Л., Коломыечная структура в песнях славян и соседних народов, в его кн.: У истоков народной музыки славян, М., 1971; Славюнас З. И., Сутартинес. Многоголосные песни литовского народа, Л., 1972; Гусейнли Б., К вопросу о социально-историческом обосновании жанровой классификации азербайджанской народной танцевальной музыки, в сб.: Проблемы музыкального фольклора народов СССР, М., 1973; Руднева А. В., Курские танки и кара-годы, М., 1975; Tiеrsоt J., Histoire de la chanson populaire en France, P., 1889 (рус. пер. — Тьерсо Ж., История народной песни во Франции, М., 1975).

Е. М. Фраёнова

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.