Глядя на новинки, выпущенные за последние месяцы «Классикой-XXI», ловишь себя на мысли, что кризис, похоже, обошел стороной этот издательский дом, занимающий, прямо сказать, не самую благодарную в коммерческом смысле нишу на книжном рынке. Впрочем, что касается рынка, у «Классики-XXI» имеется собственное ноу-хау в этом плане. Вот уже несколько лет здесь эксплуатируют жилу под названием «музыкальный бестселлер» — пока, правда, в основном за счет одного и того же автора. Речь, понятное дело, о небезызвестном англичанине Нормане Лебрехте, то убивающем классическую музыку, то перетряхивающем, наряду с творческой, личную и финансовую стороны жизни знаменитых маэстро, то вот теперь провозглашающем смерть индустрии классической звукозаписи.

Отдадим должное оперативности издательства: последняя книга Лебрехта «Маэстро, шедевры и безумие», в отличие от первых двух, пришедших к нам много лет спустя, вышла в свет практически одновременно с английским изданием, датированным 2009 годом. При этом особых следов спешки при подготовке русской версии не наблюдается: ошибок и опечаток в ней, кажется, даже меньше, нежели в предыдущих книгах данного автора, и по нынешним временам может быть сочтено совсем уж мизерным.

Представьте себе, что вы прочитали в газете некролог, а потом встретили на улице самого «умершего», оказавшегося вполне живым — ну разве только несколько похудевшим да осунувшимся. Примерно такая же картина складывается с книгой Лебрехта. Мы читаем эту, почти по Маркесу, «хронику широко объявленной смерти» индустрии классической звукозаписи, а потом заходим в какой-нибудь «Пурпурный легион» или «Союз», где полки ломятся отнюдь не только от антикварной продукции, встречаем в журнале рекламу очередной новинки от «EMI» или «DG», находим в Интернете сообщение о том, что знаменитый театр презентовал собственный звукозаписывающий лейбл «MARIINSKY», наконец, получаем с курьером очередную порцию дисков «Мелодии». Последнее, впрочем, как раз ничего не говорит о звукозаписывающей индустрии, а только о «дискоштампующей»: практически все, что выходит под лейблом «Мелодия», — записи из архивов. Зато в остальных случаях перед нами самый что ни на есть «свежак».

Так что же, — спросит читатель, — выходит, Лебрехт все выдумал? Конечно, нет. «История болезни», симптомы и тенденции описаны им верно, со знанием дела; цифры и факты говорят сами за себя. Но Лебрехт почему-то торопится выдать «свидетельство о смерти», в то время как в действительности у пациента наблюдаются лишь признаки дистрофии, сердечно-сосудистые спазмы и иные дисфункции, непосредственной угрозы для жизни, однако же, не представляющие.

Да, некоторые маленькие компании, специализировавшиеся в основном на выпуске раритетов, прекратили свое существование, а доля классики на крупных лейблах ощутимо скукожилась. Да, звукозапись сегодня все чаще производится не в специально оборудованных студиях, а непосредственно в залах, нередко — прямо на концертах. Да, сегодня эта отрасль, как правило, не приносит больших доходов, а то и вовсе оказывается убыточной. Тем не менее рынок классической звукозаписи по-прежнему функционирует и самоликвидироваться отнюдь не собирается.

Зачем же все-таки Лебрехту понадобилось доводить все до абсурда и хоронить живого? Да, в общем-то, понятно, зачем. Детектив — наиболее востребованный массовым читателем жанр, поэтому Лебрехт старается максимально к нему приблизиться. А какой же детектив без смертей? Была, впрочем, у автора и еще одна задача, возможно, главная: найти эффектную, даже сенсационную «упаковку» для сборника своих газетных рецензий на диски разных лет, объединенных по двум группам: «100 главных вех столетия звукозаписи» и «20 записей, выпускать которые не следовало ни в коем случае». Рецензии, которым подчас трудно отказать в меткости, содержат немало откровенных натяжек, излишне злоупотребляют биографическими подробностями и пикантными деталями, при этом далеко не всегда позволяя понять, почему именно тот, а не иной диск автор считает эпохальным.

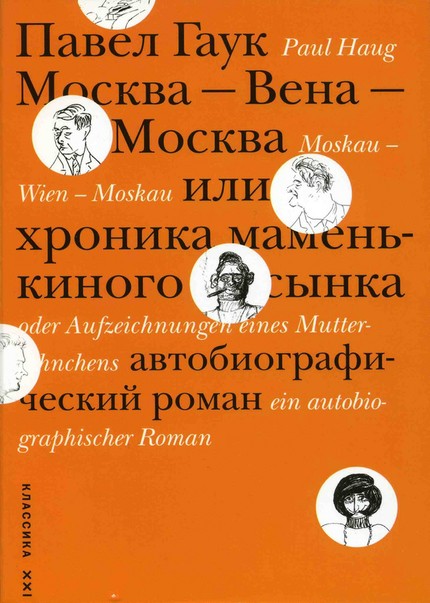

Другая новинка относится к популярному во все времена мемуарному жанру. Правда, среди многочисленных изданий такого рода книга Павла Гаука стоит особняком. Как правило, интерес к тем или иным мемуарам бывает вызван одной из двух причин: либо его порождает сама личность автора, либо — некие сенсационные откровения и подробности относительно каких-либо исторических фигур, будоражащих мысль и воображение еще много лет спустя после своей смерти. В данном случае нет ни того, ни другого. Сам автор сегодня не слишком широко известен даже в музыкальных кругах, тем более что его пианистическая карьера завершилась еще в конце минувшего века. Между тем главным героем этих мемуаров, не совсем уж безосновательно именуемых «романом», является он сам. Немало страниц, впрочем, посвящено и отцу героя, выдающемуся дирижеру Александру Гауку, и ряду больших музыкантов, с которыми автор тесно соприкасался с детских лет. Перед читателем проходят Оборин и Гилельс, Кнушевицкий и Рихтер, Максакова и Козловский, Мравинский и Светланов, Ростропович и Рождественский и много кто еще. Иные из этих персон выставлены автором не в самом лучшем свете.

Не самым привлекательным образом выглядит, впрочем, и сам автор, на протяжении едва ли не всего «романа» постоянно сводящий с кем-то счеты. И это отнюдь не только разного рода чиновники, но гораздо чаще — собственные приятели, педагоги и родственники. Более всего досталось от автора матери. Она-де всю жизнь его тиранила, не давала самостоятельно и шагу ступить, изводила скандалами. Немало яду выпало также на долю второй жены, именуемой не иначе как по фамилии. Основной лейтмотив книги таков: если бы не этот, эта или вот эта, моя жизнь и карьера сложились бы совсем по-другому (разумеется, не в пример лучше).

Но если отбросить все эти бесконечные комплексы, самокопания, сведения счетов и тому подобные издержки не самого привлекательного свойства, оставляющие довольно неприятный осадок, равно как и весьма несправедливые зачастую оценки, даваемые тем или иным крупным музыкантам, надо признать, что книга читается с неослабевающим интересом. Потому что одного у Гаука/Хауга точно уж не отнимешь: несомненного литературного дара. И наблюдательности. Страницы, посвященные быту советской артистической элиты, путешествиям и гастрольным поездкам по стране написаны так, что их с удовольствием прочтут даже и те, кого не слишком интересует все, что связано с музыкой и музыкантами.

Третья из книг, «Пять опер и симфония» Бориса Гаспарова, являет нам прекрасный и столь редкий пример полета исследовательской мысли, свободно преодолевающей искусственно созданные междисциплинарные границы. Казалось бы, серьезные исследования — в отличие от разного рода расследований — нынче не в моде. Впрочем, перед нами исследование не вполне обычное: никакой тяжеловесности, никакого наукообразия здесь нет и в помине. Структурные и сущностные особенности русской музыки и главных русских опер рассматриваются в широчайшем историко-культурологическом и общественно-политическом контексте, сочетая глубину и вместе с тем парадоксальность мысли с блеском изложения.

Отмечая присущую русской опере зависимость от литературы, автор находит между ними даже структурное родство. «Типичная русская опера развивается как череда свободно связанных картин, то живописно статичных, то перескакивающих к новой ситуации, минуя множество предполагаемых событий». «Двойственность происходящего, создаваемая опорой на неявное и интроспективное, по временам не получает вообще никакого разрешения... Контуры сюжета так и останутся изменчивыми, готовыми сместиться при всякой новой, появляющейся у нас с запозданием мысли, как если бы сюжет этот образовывали некие неосязаемые связи, а не слитная суть повествования... Но эти особенности схожи с теми, что были присущи и современному ей русскому роману, чьи зияющие пропуски (как в пушкинском „Евгении Онегине“), причудливые изменения повествовательного голоса (Гоголь, Достоевский) и прерывающие рассказ пространные авторские отступления (Толстой) делали романическое высказывание неоднородным и разрывным...»

С помощью историко-психологического и лингвистического анализа Гаспаров убедительно доказывает, что герои оперы «Евгений Онегин» куда как ближе к персонажам Тургенева или Толстого — современникам Чайковского, нежели к пушкинским своим прототипам. Весьма любопытны и сооображения автора относительно подспудного взаимовлияния между событиями, повлекшими за собой женитьбу Чайковского, едва не ставшую для него фатальной, и процессом сочинения оперы. Положим, сама по себе параллель «Милюкова — Татьяна» отнюдь не нова, да и сходство ситуаций отмечалось неоднократно. Но вот взаимное переплетение этих ситуаций, влияние создававшейся в то же время оперы на поведение самого Чайковского можно считать открытием Гаспарова. Проецируя на Милюкову образ Татьяны, Чайковский, по существу, загоняет себя в ловушку, поскольку сама мысль в аналогичной ситуации уподобиться Онегину для него неприемлема. Спорно? Не более чем всякая другая гипотеза. Однако здравое зерно в этом определенно есть.

Можно не во всем соглашаться с гаспаровской концепцией «Пиковой дамы» как предтечи модерна и символизма, но вряд ли после прочтения его книги кто-то еще будет настаивать на том, что действие этой оперы должно происходить в екатерининскую или даже пушкинскую эпоху...

Подобным же образом книга Бориса Гаспарова заставляет во многом другими глазами посмотреть на «Руслана» и «Хованщину», задуматься о «русском» происхождении пуччиниевской «Турандот», о радикальных сдвигах в российской ментальности на материале Четвертой симфонии Шостаковича и еще о многом другом.

В отличие от книг Лебрехта и Гаука, которые, при всех их несомненных достоинствах, принадлежат все же к числу одноразовых и вряд ли способны оказать какое-либо существенное влияние на умы, к книге Гаспарова хочется возвращаться вновь и вновь, и ей, несомненно, суждено оставить серьезный след. И не только в головах, но и, например, в последующих исследованиях, а равно и сценических версиях произведений, которым она посвящена, да и не только их. Главное, чтобы она была прочитана всеми, кто так или иначе причастен к опере.

Дмитрий Морозов